版木大(表面)

版木大(裏面)

哥かるた版木

今回取り上げるテーマは「すんくんかるた」です。

「うんすんかるた」には、さらに「すんくんかるた」という変種があり、滴翠美術館の所蔵する版木の文面から、遅くとも宝永五年(1708)以前に存在したことが、明らかである。普通の「うんすんかるた」に紋標で矢印を一種増やし、数も「クン」なる唐風の帝王式人物を増やした上に、棍棒の1(アサ)を一つ別に加えているので、6×16+1=97計九十七枚となっている。『日本のかるた』山口格太郎 保育社 1973年

つまり「すんくんかるた」は「うんすんかるた」の拡大版と考えて頂けば良いでしょう。そもそも「うんすんかるた」自体が48枚から成る「江戸カルタ」を拡大して75枚に増やした物ですが、「すんくんかるた」では更に22枚増やした97枚と、「江戸カルタ」のおよそ二倍の枚数にまで増加しています。下の表で黄色部分の75枚が「うんすんかるた」の構成札で、緑色部分の22枚が「すんくんかるた」で追加された札です。

| パウ | ロバイ | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| パウ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウマ | キリ | ロバイ | ソウタ | ウン | スン | クン |

| イス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウマ | キリ | ロバイ | ソウタ | ウン | スン | クン |

| オウル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウマ | キリ | ロバイ | ソウタ | ウン | スン | クン |

| コップ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウマ | キリ | ロバイ | ソウタ | ウン | スン | クン |

| グル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウマ | キリ | ロバイ | ソウタ | ウン | スン | クン |

| 矢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウマ | キリ | ロバイ | ソウタ | ウン | スン | クン |

ゲームの世界では、この様に拡大化する事によってゲームをより複雑、高度なものにしよういう試みは良く見られる現象ですが、往々にして失敗に終わるケースが多い様です。一例として日本将棋について見ますと、現在の様な9×9枡の盤と40枚の駒を使用する形態が定着したのは十六世紀の末頃と推定されていますが、それに前後して様々な大型将棋とでも呼ぶべきものが存在しました。中でも最も有名なのが「中将棋」で12×12桝の盤で92枚の駒が使用されます。「中将棋」は現在の将棋に先んじて成立し、広く遊ばれていました。現在の形の将棋が完成し、一般化した江戸期においてもある程度は普及していたものと見えて文献にもしばしば登場します。

しかし江戸も後期になると競技人口はあまり多くは無かったらしく、いみじくも例句が示す通り、指し方は知っていても対戦相手を探すのに苦労するという状況だった様です。ちなみに中将棋は、更に大型の「大将棋」というものが存在しなければ有り得ないネーミングですし、実際にそれは有りました。記録によりますと盤は15×15桝、駒数130枚で、実際に遊ばれていたのは間違いない様です。文献上では更に大型の「天竺大将棋」16×16桝156枚、「大大将棋」17×17桝192枚、「摩訶大大将棋」19×19桝192枚、「泰将棋」25×25桝354枚、極め付けは36×36桝の「太局象戯」というのまで記録に残されています。ここ迄巨大化すると、実際に競技する為というよりも大型将棋の創作自体を面白がっている感が有ります。膨大な数の駒の動きを把握し、膨大な時間を掛けての対局は、もはや娯楽というよりも苦行に近いでしょう。おそらく大将棋ぐらいが楽しく競技が出来るぎりぎりのサイズなのでは無いでしょうか。中将棋ぐらいなら多少の意欲と時間が有れば十分に楽しめるレベルかと思われます。

ところで、将棋と中将棋の間には盤の大きさや駒の数といった、単なる量的な差だけでは無く質的な差が存在します。日本将棋は世界の将棋系ゲームの中で唯一、取った駒を自分の駒として再利用出来るというルールを採用する事によって、少ない駒数ながら無限とも言える展開を可能とした高度な知的ゲームと成っています。これに対して中将棋では駒の再利用というルールは無く、駒は全て取り捨てです。しかし中将棋は様々なユニークな働きをする駒を増やすという方法によって、将棋とは違った形で高度な遊戯性を備えたゲームと成っています。この事によって中将棋の存在理由、存在意義が確保され、通常の将棋が全盛と成った江戸時代から現代に至るまで(今でも中将棋の盤、駒、教則本の入手は可能です。)細々ではありますが、何とか生き延びて来ました。一方で中将棋と、大将棋を含むその他の超大型将棋の間には質的な差は無く、量的な差のみが存在すると言えます。よっぽどマニアックな暇人を除いてはこれらの大型将棋に存在意義は低く、絶滅への道を歩むしか無かったと思われます。

これを「江戸カルタ」に当てはめて見ると、通常の将棋が48枚の「江戸カルタ」に相当し、「中将棋」に当たるのが「うんすんかるた」と考えられます。「うんすんかるた」が「中将棋」と同じ様に、それ程多くはないものの一定の競技人口を持ち細々と遊び継がれて来たのには、それなりの存在意義が有ったのだと思われます。「うんすんかるた」はトリックテイキング系統の技法と共に継承されて来ました。トリックテイキング・ゲーム類はコントラクトブリッジを筆頭に、高度な戦略的ゲームに成り得る優れた技法です。つまり「うんすんかるた」は「江戸カルタ」に対して量的な差だけでは無く、質的な差を有していたと言えます。現代でもコントラクトブリッジのプレイヤーが、その他一般のカードゲーム愛好家とは一種独立した存在であるのと同じ様に、「うんすんかるた」は「江戸カルタ」より複雑、高度なゲームを好む層に支持される事によって存続し続けたのでは無いでしょうか。

そして本稿のテーマである「すんくんかるた」に相当するのが「大将棋」だと考えられます。後述しますが「すんくんかるた」の技法は「うんすんかるた」と基本的に同じです。つまり「すんくんかるた」と「うんすんかるた」の間には量的な差のみで質的な差は存在しません。単に枚数を増やす事によるメリットとデメリットを比較すると、おそらくデメリットの方が大きかったのでは無いでしょうか。その為「すんくんかるた」は「大将棋」と同様、ごく一部の好事家が面白がって遊んだのかも知れませんが、一般にはほとんど広まる事は無かったと思われます。

少々前置きが長くなりましたが、この辺で実際の「すんくんかるた」を見て頂きましょう・・・と言いたいところなのですが、残念ながら今のところ実物の画像は見つかっていません。それどころか「すんくんかるた」の現物自体がほとんど見つかっていないのです。これについては山口格太郎氏は次の様に書かれています。

実物としては私の知る限りではアメリカ、ボルティモア市のLoewenson氏のコレクションに矢印の1が一枚あるのと、矢印の札をデザインに漆で描いた印籠を一つ見たくらいである。『日本のかるた』山口格太郎 保育社 1973年

今のところ日本国内で「すんくんかるた」の存在は確認されていない様です。その代りにと言っては何ですが「すんくんかるた」の正確な模写が残されていますのでご覧頂きましょう。右図は明治二十四年(1891)版行の彩色木版刷摺画集『うなゐの友(初篇)』に収録されたもので、左上に「矢の1」、右下に「矢のウマ」が確認出来ます。その他は右上に「コップのロバイ」、中央に「コップの8」、右中に「グルのソウタ」、左下の札は紋標が不明瞭なのですが、正面を向いた馬と後方を振り返る騎手という図柄の特徴と、手元に僅かに確認出来る赤い線の存在から「イスのウマ」と推測出来ます。更に、この内三枚が金地、他の三枚が銀地と成っている所を見ると、二組の「すんくんかるた」から抜粋された物と考えられます。図版のタイトルは「うんすふかるた」と成っていますが、勿論当時は「すんくんかるた」の存在や名称などは知られていませんでしたので、「うんすんかるた」の一種と考えられたのはやむを得ない事でした。右下の解説には「明和安永の頃大に流行寛政のころ厳しく停止御出され此札売買ならぬことになりぬ」と有りますが、これは『耽奇漫録』文政七年(1824)からの流用で有り、本来は「めくりかるた」に対する説明です。

ここで本図を収めた彩色木版刷摺画集『うなゐの友』について簡単に説明しておきましょう。「うなゐ」とは今日では聞き馴れない言葉ですが「子供」の事で、「うなゐ」の「友」とは玩具、おもちゃの事を意味しています。清水晴風によって初篇(明治二十四年)から六篇(大正二年)迄、晴風歿後はその遺志を継いだ西澤笛畝によって七篇(大正六年)から十篇(大正十三年)によって実に二十三年目にして完結を見ました。収録されている作品はいわゆる郷土玩具や人形類が殆どですが、その中で異色を放っているのが本図を含めたカルタ三種の図版です。後の二つは五篇に収められている、裏面に「三池」「貞次」の文字と葵紋の描かれた初期国産カルタ(安田松廼舎文庫旧蔵、関東大震災にて焼亡?)と、七篇に収められいる75枚の「うんすんかるた」(おそらく原本は現九州国立博物館収蔵展示の物)です。

これら二点については今までに色々な所で紹介されていますのでご存じの方も多いかと思いますが、問題の「すんくんかるた」の図版に関しては今まで紹介されたものを見た事が有りません。私自身、その存在に気付いたのはつい最近の事です。切っ掛けは「江戸ルタ掲示板」(2009年6月11日付)にてシンブル様よりご紹介頂いた一冊の本です。

『日本のおもちゃ ー玩具絵本『うなゐの友』よりー』

畑野栄三監修 芸艸堂 2009年

本書は『うなゐの友』からの抜粋210頁余から成りますが、さっそく書店で覗いてみてビックリ仰天です。慌てて図書館で原本を確認したところ、初篇の6ページ目に載っていました。更に後になって気付いたのですが、七篇の「うんすんかるた」75枚模写の冒頭の口上中に「うんすんかるたは晴風先生もうなゐの友初編及五編に其の一部を挿入せられたれども」とはっきりと書かれているでは有りませんか。灯台下暗しとはよく言ったもので、人間、見ているつもりで実は見えていないという事が往々にして有るものだと痛感した次第です。貴重なご教示を頂きましたシンブル様には、この場を借りまして改めて感謝申し上げます。

次にご紹介するのは冒頭の引用にも書かれていた「滴翠美術館の所蔵する版木」で、実はこの版木が江戸時代の「すんくんかるた」に関する、殆ど唯一の資料と言っても良い物なのです。にもかかわらず、今日「すんくんかるた」の事がかなり詳しく解明されているのは、この版木が正に超一級の資料と呼べるもので有るからです。

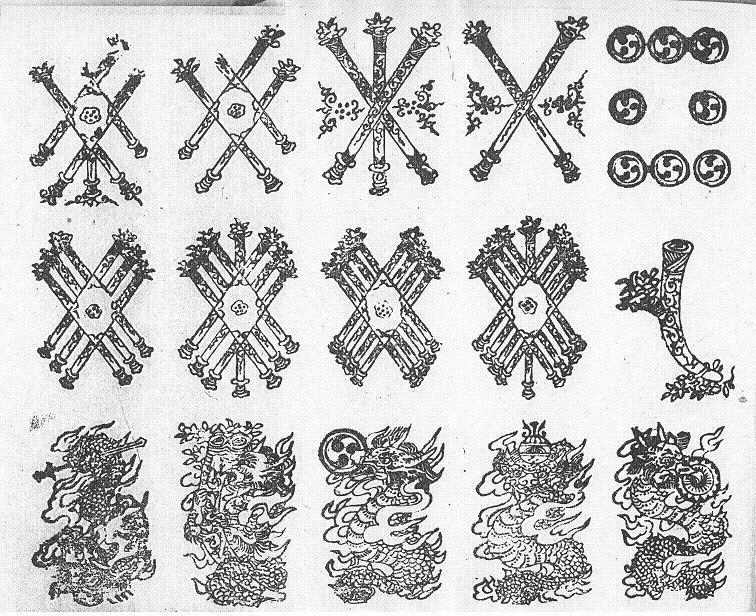

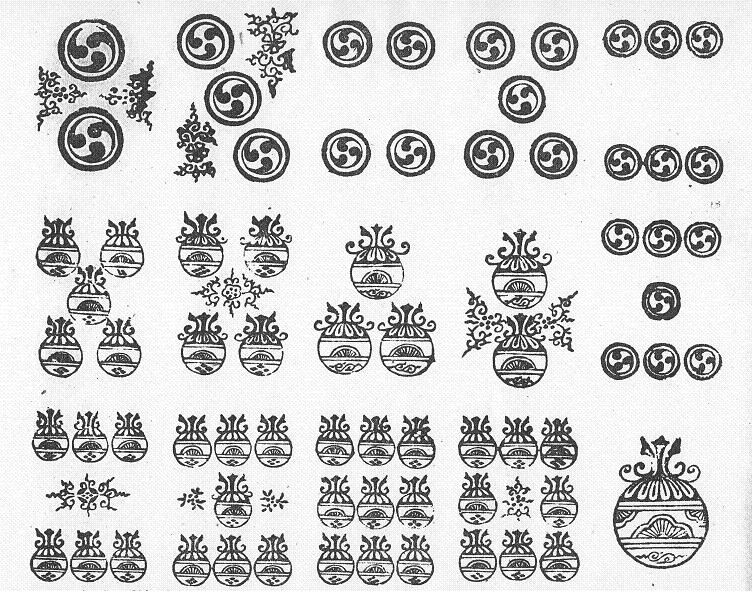

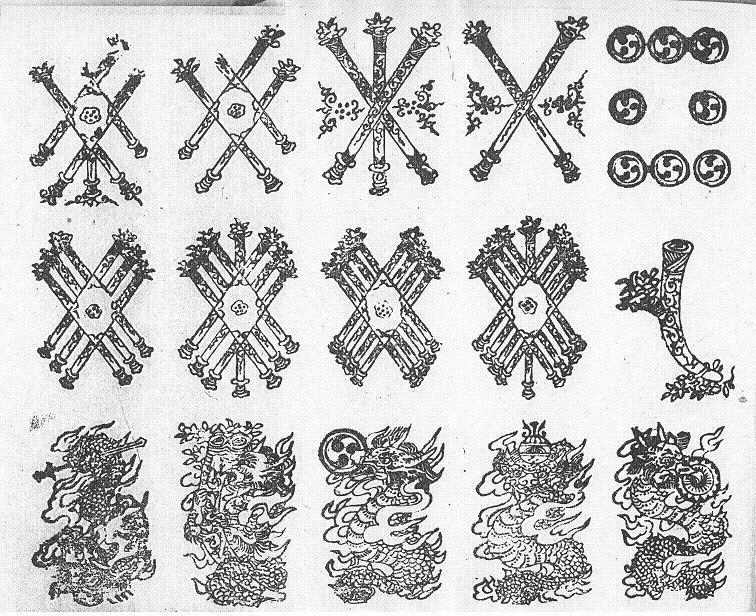

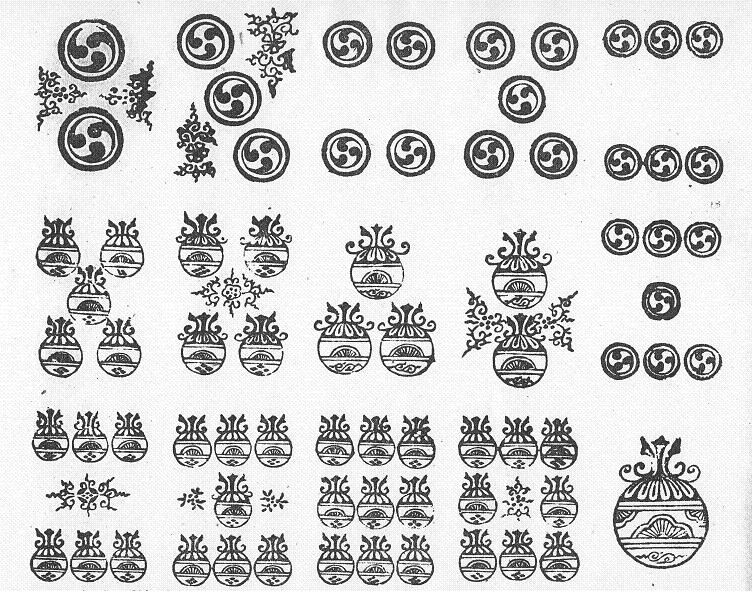

版木大(表面) |

版木大(裏面) |

||

| A |  |

D |  |

| B |  |

哥かるた版木 |

|

| C |  |

哥かるた版木 |

版木小(表面) |

版木小(裏面) |

||

| E |  |

H |  |

| F |  |

哥かるた版木 |

|

| G |  |

哥かるた版木 |

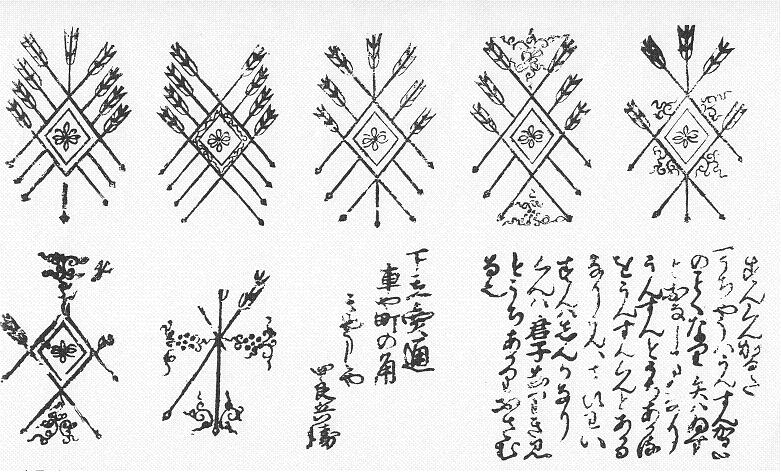

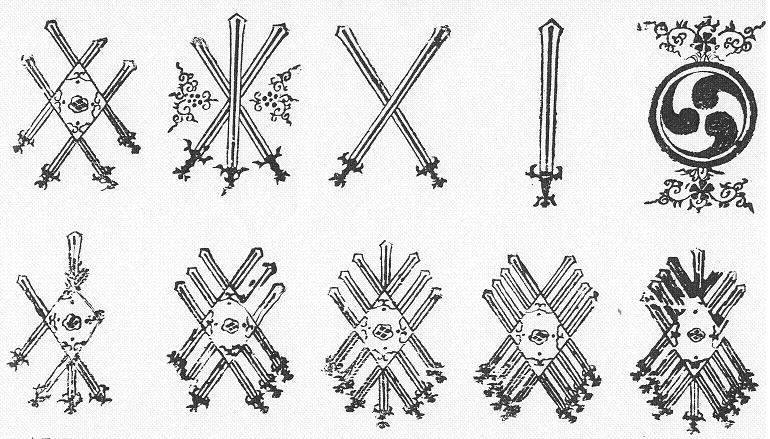

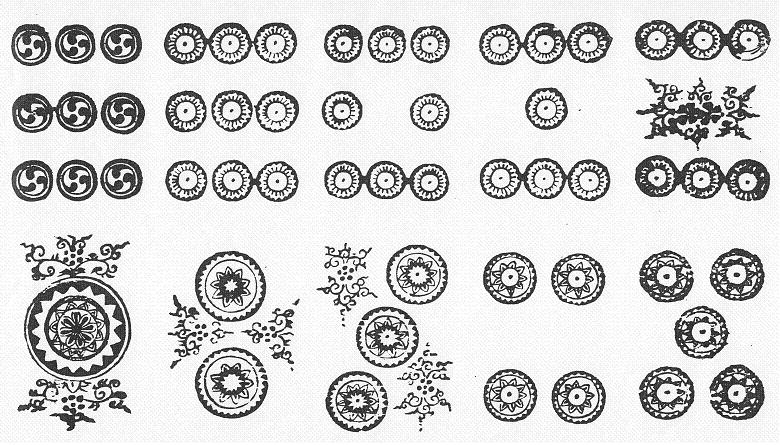

『うんすんかるた』の記述によりますと版木は大小二枚から成り、それぞれ表裏両面に彫られています。更に各面は三つの区画に分けられていますので、全部で12の区画が存在します。その内「すんくんかるた」に関係するのが上に掲げた8区画分で、残りの4区画には百人一首哥かるたの下の句の札50枚が彫られています。「すんくんかるた」版木8区画分の内容を整理しておきましょう。

版木の内容を見ると、大小の版木の表面ABCEFGの6区画に彫られているのは通常の「うんすんかるた」を構成する75枚に成っており、残りの裏面DHの2区画に「すんくんかるた」で追加された22枚の札と口上が彫られている事に気付きます。つまりこの版木一組を使って「すんくんかるた」と「うんすんかるた」両方のセットが作れる様な構成に成っている訳ですが、この点について検討しておきましょう。

この版木が作られる以前から「すんくんかるた」が存在していたか、確証は有りませんがおそらく『うなゐの友』に見られる様な手描きの高級品が既に作られていて、一部の人々によって遊ばれていたと想像出来ます。しかしそれを木版刷りでの商品化するというのは或る意味冒険的な試みで有り、必ず売れるという確信は持っていなかったでしょう。もしも「すんくんかるた」が鳴かず飛ばずで全く売れなかったとしても、当時、ある程度の需要が見込まれる「うんすんかるた」の版木として使用する事によって最低限の元を取り戻そうとしたとすれば、四良兵衛さん(後で説明しますが「すんくんかるた」の製造販売元です)もなかなか良く考えているなあ・・・と言いたい所なのですが、実はもう少し検討しなければならない問題が有ります。

この版木を見て、今一つスッキリしないのは裏面に彫られた哥かるたの存在です。しかも一組の半分の50枚だけというのも中途半端に感じます。「うんすんかるた」と「すんくんかるた」の両方に使用可能な形状の版木は、版木の片面だけの使用にせよ両面の使用にせよ、何も哥かるたを組み込まなくても作り様が有るのに、何故最終的にこの様な形状に成ったのでしょうか。最も自然と思われるのは、元々この版木は表面だけで75枚の「うんすんかるた」専用の物であったのを、後に「すんくんかるた」用に追加の絵柄を裏面に彫り、更に空きスペースを哥かるた用に利用したという経緯です。

実際の版木の絵柄を見直してみましょう。先ず裏面のH「矢」と表面のB、F「パウ」「イス」の数札をご覧下さい。全体の雰囲気は良く似ていますが、特に4から9迄の札の中心の菱形の部分のデザインにご注目下さい。「パウ」と「イス」では似通った模様に成っていますが「矢」ではかなり異なっています。ちなみに「矢の8」の札(上段左から二枚目)にのみ特殊な絵柄が加えられていますが、その意味する所は全くの不明です。

次に裏面Dをご覧下さい。表面の他の絵柄と比較すると、素人目に見ても絵柄のデザインや描線(これには彫師の技量も関係しているかも知れません)に稚拙な印象を受けます。個別に見ると、例えば「矢のソウタ」(中段右から二枚目)は他の「ソウタ」(表面Aの中段)と比べて明らかに異色のキャラクターと成っています。もう一枚、エキストラの「パウのロバイ(あざ)」(上段左から二枚目)を表面B(下段左から二枚目)の同じ札と見比べて下さい。全く異質な絵柄と言って良いでしょう。

ここで少し横道に逸れますが、「すんくんかるた」の二枚の「あざ」の問題を検討しておきましょう。実は二枚の「あざ」の絵柄が異なるという事が問題なのでは無く、むしろ意識的に違う絵柄にしていたと考えています。何故「あざ」が二枚必要なのかは「すんくんかるた」の技法の元となる「うんすんかるた」における「あざ」の役割から推測出来ます。『半日閑話』の「うんすんかるた打方」には次の様に書かれています。

つまり手札に「あざ」を持っている人が親に成る訳です(注1)。親に成る事が有利なのか不利なのかは何とも言えませんが、少なくとも手札に「あざ」が有るという事を他のプレイヤーに知られるという事は間違いなくデメリットと成ります。おそらく「すんくんかるた」ではこのデメリットを解消する為に、実際のプレイに使用する「あざ」とは別に親決めの為の「あざ」を設けたのではないでしょうか。親決め用「あざ」を持った人はそれを宣言し、配り残しの札と交換した後に競技が始められたと考えられます。だとすれば二枚の「あざ」が同一のデザインでは区別が付きませんので、当然異なったデザインと成ります。

注1

本題に戻りますが、この版木で問題と成るのは二枚の「あざ」の絵柄が異なるという点では無く、全く異質のデザインで有るという点です。版木Aの「あざ」が他の紋標の「ロバイ」とデザイン的に良く調和しているのに対し、版木Dの「あざ」は明らかにニュアンスが異なります。更にこの「あざ」は同一の版に彫られた他の絵柄と比較しても異質な印象を受けます。実はこのデザインには見覚えが有ります。例えば神戸市立博物館蔵カルタ版木重箱の「あざ」の絵柄や、滴翠美術館蔵のカルタ絵香合に描かれた「あざ」に良く似ている事がお分かり頂けるかと思います。つまりこのエキストラの「あざ」は、初期の「江戸カルタ」や「うんすんかるた」に見られる典型的な「あざ」の絵柄を手本としてい描かれているのです。

これらの点から導き出される結論は、版木の表面と裏面は別々に作られたという事、より具体的に言うならば別の絵師の仕事であると考えて間違いないでしょう。常識的に考えて、表面と裏面を同時に別々の絵師に発注する事は考えられませんし、もしも多少年代がずれていても元の絵師が現役であるならば、全体の統一性を保つ為にも同じ絵師に依頼したはずです。しかし実際にはそう成らなかった事を考えると、版木両面の製作時期にはかなり時間的な隔りが有って、その間に絵師の代替わりが有ったと考えざるを得ません。代替わりといっても先代の突然の死亡や引退によって短期間に替わる可能性は否定出来ませんが、自然な代替わりが有ったとすれば平均二十年前後、少なくとも十数年は経過していたと考えるのが妥当かと思います。つまり「すんくんかるた」の作られた年代の10~20年前には既に木版刷りによる「うんすんかるた」が作られていたと推測される訳ですが、この事の意義については別の機会に改めて述べさせて頂くとして、とりあえず先を急ぎましょう。

この版木の資料的価値を高めている最大の要因は、最後に付いている口上書の内容です。

これは「すんくんかるた」一面に添付された説明書と考えて良いでしょう。しかし説明書としては現代の感覚から見るとあまりにも簡潔過ぎて、むしろ不親切過ぎると感じてしまう様な内容です。

一、打ち様はうんすんかるたの如くなり。

つまり基本的なルールは「うんすんかるた」と同じですよ、とだけ言っている訳です。これは裏を返せば「すんくんかるた」の中心的な購買層と想定される人々は、当然「うんすんかるた」のルールを熟知しているという事を前提としている為と考えられます。続いては「うんすんかるた」と「すんくんかるた」の相違点、つまり「矢」と「クン」についての説明です。

「矢」は「イス」と同じ事なり。「ウン」「スン」と打ち上がるを「ウン」「スン」「クン」と上がるなり。

「すんくんかるた」に新たに追加された、矢の絵柄を描いた紋標の名称はそのままの「矢」でした。他の紋標名との統一性を保つ為に、それっぽい南蛮風の名称を付けるという選択肢も有ったかも知れません。しかし「すんくんかるた」の絵柄を見てもそこには南蛮風の印象は感じられず、日本風、或いは東洋風な絵柄に成っている事から考えてもこの版木が作られたのは、少なくとも南蛮趣味全盛の時代(安土桃山から江戸初期)から或る程度の隔りが有ると考えられます。従って、絵柄そのままの「矢」という名称をつける事に何等違和感は無かったのでしょう。

「うんすんかるた」では紋標を「長物(パウ、イス)」と「丸物(オウル、コップ、グル)」の二つに分け、1から9迄の数札の強弱の順位が違っています。「長物」では数の多い方が強く、9が最強で1が最弱と成ります。一方「丸物」では逆に数の少ない方が強く、1が最強で9が最弱と成っています。「矢」は「長物」に属しますので「イス」と同じ扱いと成ります。

続いて「クン」の登場ですが、このネーミングは明らかに「ウン」「スン」との調和を考えたものに成っています。札の順位は「うんすんかるた」では「スン」が最強で続いて「ウン」(注2)ですが「すんくんかるた」では「クン」が最強、続いて「スン」「ウン」の順に成ります。

注2

「ウン」は幸、「スン」は臣下なり。「クン」は君子なり。君と打ち上がり、おさむるなり。

この部分ではこじつけ半分の戯れ文を用いて、巧みに「ウン」「スン」「クン」の意味について説明しています。「ウン」は運に通じ、描かれているのは七福神や達磨大師といった縁起の良い人物像ですので「幸」を表します。続いて「スン」と「クン」の関係ですが、元々「うんすんかるた」においては最高位であった「スン」が臣下と格下げされています。何故なら「すんくんかるた」では更に高位の札である「クン」が存在し、「クン」とは即ち「君子」を意味するという訳です。これにより「すんくんかるた」の絵柄の中で玉座らしき椅子に座る人物像が描かれている札が「クン」であり、黒冠を被り座した人物像が「スン」であると直観的に理解出来ます。最後の「君と打ち上がり、おさむるなり。」には最高位の「クン」で打ち納まるという意味と同時に、君子が国を治めるという意味を掛けているのかも知れません。

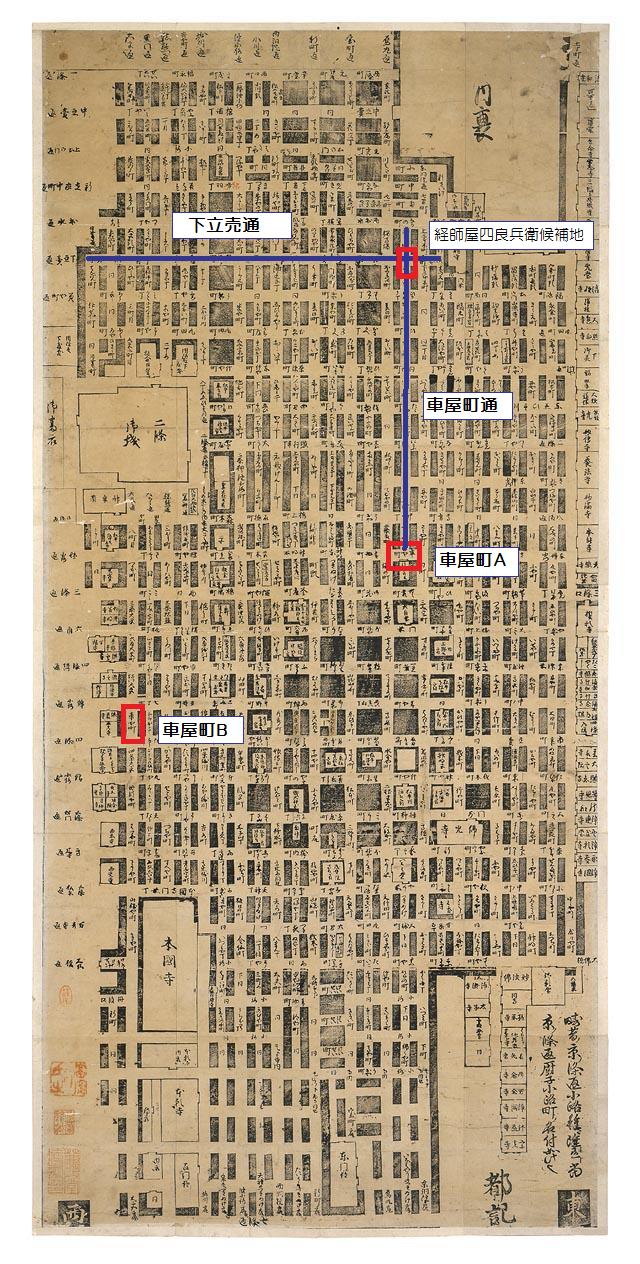

下立売通

車屋町の角

経師屋

四郎兵衛

最後に、この「すんくんかるた」の版元の情報が書かれています。「下立売通」は今も京都に現存する地名で、京都市街地の中心付近を東西に走る大通りのひとつです。西は右京区嵯峨瀬戸川町から東は烏丸通迄至り、その先には御所の有る京都御苑の下立売御門が有ります。「車屋町」も又現存する地名ですが詳しくは後述いたします。

「きやうしや」は「経師屋」と考えて間違いないと思います。「経師」は現代では「表具師」と呼ばれ、経巻・屏風・襖などを表具する職人の事です。色紙の製造も経師の仕事の一つですが、実はカルタと色紙は基本的構造が全く同じですので、経師にとってカルタの製作などはお手の物です。おそらく「松葉屋」「布袋屋」「笹屋」といった専門のカルタ屋が独立していなかった江戸初期においては、経師がカルタ製造の中心的役割を担っていたのでは無いかと考えられます。

中院道村の自筆本『塵芥略記』中、元和二年二月の條に「十四日、召経師藤蔵〔カルタ、石川主殿頭所令新刊也、南蠻ノアソビ物也〕令摺之」とある

元和二年二月(1616)といえば前年の大坂夏の陣による豊臣家の滅亡で戦乱の世が完全に終焉を迎え、元和偃武と呼ばれる天下太平の幕開けとなった時代です。中院道村公(1588-1653)は当時の後水尾天皇の側近として仕えた上級公家で歌人、能書家としても著名な文化人ですが、この時代には彼のような高貴な身分の人々の間でもカルタが遊ばれていた事を示しています。おそらく当時の京都には未だ専門のカルタ屋が誕生しておらず、藤蔵なる経師へ注文して作らせたのでしょう。ちなみに藤蔵の名はは一代限りでは無く世襲されていた様です。

『塵芥略記』によれば「令摺之(これをすらしむ)」と有りますので肉筆画による一点物では無く、木版刷りに手彩色を加える手法によって或る程度まとまった数を作ったものと思われます。経師屋四郎兵衛による「すんくんかるた」はこの様な伝統を引き継いだ物であると言えます。

以上「すんくんかるた」版木の内容を見て来ましたが、ひとつ不思議な点に気付かれたでしょうか。本稿冒頭に掲げた引用の中で山口格太郎氏は「滴翠美術館の所蔵する版木の文面から、遅くとも宝永五年(1708)以前に存在したことが、明らかである。」と書かれていましたが、実際の版木には具体的な年代を示す文面は一言も書かれていません。宝永五年という年号はいったい何処から出て来たのでしょうか。実は、この版木が作られた年代が宝永五年以前であるという推測は、山口吉郎兵衛氏が著書『うんすんかるた』の中で述べられているものです。以下、『うんすんかるた』に記された論証を元に詳しくご説明致します。

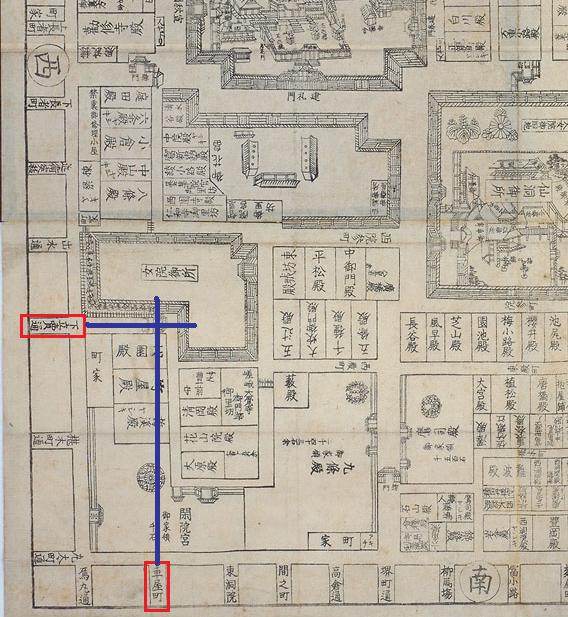

先ず最初に「経師屋四郎兵衛」の所在地を探してみましょう。版木に「下立売通 車屋町の角」と書かれていますので簡単に特定出来そうです。これを文面通りに取ると「下立売通沿いに有る、車屋町の交差点」という事に成りますので、後は「車屋町」を見つければ良いだけです。現代の京都市街地の地図を見ますと、地下鉄烏丸線烏丸御池駅の付近に車屋町の名が見えます。右の古地図は江戸初期(元禄以前)の京の町並みですが、中央付近やや右寄りの赤枠で囲った部分(拡大図)が車屋町で、古くは寛永十四年の洛中絵図にも見られる古い町名です。しかし残念ながら下立売通(地図上部の青い横線)とはかなり離れた地点に位置します。ちなみに地図を注意深く見てみますと左端の寺並と呼ばれる地域に隣接して、もう一つ車屋町の名が見えます(拡大図)。現在の阪急京都線大宮駅付近に位置しますが、こちらもまた下立売通からは遠く離れた場所です。二つの車屋町が見つかりましたが、どちらも下立売通には接していませんでした。さて困りました。

この問題の解決策として『うんすんかるた』の中で山口吉郎兵衛氏は「車屋町」は「車屋町通」の省略であると解釈し、「下立売通 車屋町の角」とは「下立売通と車屋町通の交差する角」だと判断されています。当時の京の町には「車屋町」を名前に冠する地名が三つ有ります。それは今見た二つの「車屋町」と、もう一つが「車屋町通」です。車屋町通は最初に紹介した車屋町の中心から北へ伸びる通りで、烏丸通と東洞院通の間に位置します。二つの「車屋町」が「下立売通」と全く接点が無いのに対し、「車屋町通」とは接点が有ります。つまり地図上で「下立売通」と「車屋町通」を示す縦横の青い線の交わった地点が「経師屋四郎兵衛」の所在地だったと推定されます。

この様に「通」の字を省略する表記法は特に珍しいものでは有りません。前に引用した『諸国買物調方記』の経師藤蔵の所在地「車屋町椹木丁下ル」も「車屋町通と椹木町通の交差点を南に下った所」と考えられます。ちなみに椹木町通は下立売通の南一本下の通りですので、実は経師屋「四郎兵衛」と「藤蔵」の所在地はまさに目と鼻の先です。資料の年代も近い事から両者が同時に存在していた時期が有った可能性が高いと思われます。

『諸国買物調方記』の他の記述を見ても、縦横二つの通り名によって場所を示す場合、最初の方だけ「通」を付けて二つ目は「通」を省くか、或いは両方共に省いているケースがほとんどで、おそらくそれが通常の方法で有ったかと思われます。(この点につきましては詳しく調べた訳では有りませんので、実はちょっと自信が有りません。詳しくご存じの方が居られましたらばご教示頂ければ幸いです。)

「経師屋四郎兵衛」の有った場所が推定された所で、今度は江戸時代後期の地図で同じ地点を見て頂きましょう。縦横の青い線の交点にご注目下さい。この周辺は江戸初期の地図では町家でしたが、この時点では公家地に成っています。しかも車屋通自体が丸太町通とぶつかる地点迄で終点と成っており、下立売通との交差点自体が存在していません。一体この二つの地図が作られた年代の間の何時、何が起きたのでしょうか。

この変化を招いた事件は宝永五年(1708)三月に起きた大火です。この時の火事では禁裏(御所)を含む周辺の広範囲を焼き付くし、「経師屋四郎兵衛」の有ったと推定される地点も焼失範囲内に入っています。翌六年、禁裏及びその周辺地域の再整備の方針が決定されます。

ちなみに宝永度は、同年(注・宝永五年)三月の京中大火で焼けたものであるが、翌年五月の議で、烏丸通以東、丸太町通以北の数町の民家を鴨川東、仁王門付近に移転せしめ、跡地を御所に繰り入れている。

つまり、この時の決議により「経師屋四郎兵衛」の推定地点を含む周辺一帯の町家は他所へ移され、跡地は公家地に組み込まれる事と成りました。現在その範囲がそのまま京都御苑の敷地と成っています。これで答えが出ました。少なくとも宝永五年三月の大火以降には「経師屋四郎兵衛」は「下立売通 車屋町の角」に店を構える事は不可能です。従ってこの版木もそれ以前に彫られた事に成ります。

当の火災の起きた宝永五年三月の時点で「経師屋四郎兵衛」の店が実際にこの場所に有ったのかどうかはどちらとも断言出来ません。もし有ったと仮定した場合、この版木が迫り来る火の手の中を持ち出して守ろうとする程価値の有る物だったのかというと疑問が残ります。しかしどの様な経緯が有ったにせよ、現実にこの版木が大火による焼失を免れて現代に伝えられたという幸運に感謝するしか有りません。

追記

本稿でも御著書からの引用をさせて頂いている山口格太郎氏ですが、平成18年10月27日に鬼籍に入られてた事を知りました。思い起こせば平成13年の初夏、滴翠美術館を訪れた際にお見かけした矍鑠としたお姿が今も目に焼き付いています。

本サイトでは度々ご著書から引用をさせて頂いています。その殆どが氏の説に対して批判的な内容に成らざるを得なかった事は心苦しいのですが、決してカルタ研究に対する山口氏の貢献、業績を軽んずるものでは有りません。山口氏を始めとした諸先輩方の優れた先行研究無くしては私自身「江戸カルタ」の研究にのめり込む事は無かったでしょうし、この研究室が生まれるべくも無かったと断言出来ます。

この場を借りまして山口氏から頂いた多大な学恩に感謝すると共に、心からのご冥福をお祈り申し上げます。