長年カルタの資料漁りを続けていると、独特の嗅覚が身について来るものです。いや、本当に。何となく匂うなーと感じられる資料に目星を付け、ざっと目を通した時に更にプンプン匂って来たらシメタ物。かなりの高確率でカルタに関する記述が見つかるものです。

しかし、より確実且つ効率的なのは、多くの先人方の先行研究の成果に目を通す方法です。直接カルタに関わる研究は言う迄も有りませんが、その他の周辺領域、わけても近世文芸関係の研究を通じて多くの資料に出会う事が出来ました。今更ながら、今日のカルタ研究は多くの先学による学恩の上に成り立っているという思いを強くします。

さて、今回ご紹介する資料『祢覚譚(ねざめものがたり)』の存在を教えて頂いた恩人のお名前は花咲一男氏。言わずと知れた近世文化風俗研究の大家です。氏には数多くの著書が有りますが、今回の出処は一風変わっていて、『続日本随筆大成 別巻一 近世風俗見聞集1』の付録です。『日本随筆大成』のシリーズには、各巻に数ページの小冊子が付録として添付されていますが、そこに寄せられた「未刊風俗覚書(一)」と題された一文が出処です。

ねざめものがたり

国立国会図書館蔵『祢覚譚』は、美濃本型全一冊、九十一張の筆写本で、内容は編年体をとって、ほぼ宝暦二年から文化五年までの主として江戸市中の事柄を記録している。異形の別本が東大図書館にあるが、いまは触れない。序文は次のように述べられている。「光陰は矢の如しとかいへる諺むへなる哉いたつらに星霜を経るうちにも奇説珍事の見聞まに/\そこはかとなく事の前後もわかちなく筆すさみに藻塩草かきあつめ侍る猶此冊子に遺漏すること/\数多かるへしとかく世の人に見すへきものならねは深く秘する話をも記し置く過こし事の跡を後の世に知り覚つ眠気をさますものかたりの種とはなしけり」。この稿の標題の訓み方も、この序文によったものである。

編者の身許の手がかりを知る事はできないが、各年冒頭が公辺の記事で起筆されていること、安永八年に、

○竜吐水といふ物、始て町奉行所より町火消へ渡る。という記事がズバリあること、他の年次に比べて安永期の町方世態に詳しい点等から、安永年代、奉行所に在職した武士か。『続日本随筆大成 別巻一 近世風俗見聞集1 付録』

吉川弘文館 1981年

続いてが問題の記述です。

僕の興味をひいたのは、明和五年四月の吉原全焼に続いて、

○めくりと言物時行、後に・・・。とある一項で、翌年に『雨中徒然草』が執筆されている事実と照合し、その過熱の様相を推測できるからである。紙数の関係で、以下へ安永八年を抄出し、駄文を添える。同前

オイオイ、生殺しかよー!

紙数の関係で「めくり」に関してはこれで終わり。続いて安永八年の記事というのが・・・

○ぱっちと云物時行出す。同前

「ぱっち」とは、あの股引みたいなアレです。まあ、世のぱっち研究者の皆様にとっては大変貴重な情報なのでしょうけどね・・・。それにしても「めくり」を差し置いて、よりによって「ぱっち」ですか~? トホホ・・・

まあ、愚痴っていてもしょうが無いので、気を取り直して調べに行く事にしましょう。いざ、国会図書館へ!!

平成二十九年、早春のとある日。9:30の開館時間に照準を合わせて到着。この日は所用の為、出来るだけ早く作業を終える必要が有ったのです。開館と同時に入館ゲートを通過・・・アレ? 入れません!

「やっちまった!!」何と利用者カードの有効期限が切れていました(現在は登録後三年で失効)。いきなり痛恨のミスです。

やむを得ず新館に回って更新手続きを済ませ、漸く入館を果たした時点で既にかなりのタイムロス。急がねばなりません。幸い事前に請求記号を調べて有りましたので、わき目も振らず本館三階に有る古典籍資料室へと向かいます。急ぎ閲覧許可申請書と資料請求票を提出します。原資料の出納は日に7回の決められた時間に行われるシステムなのですが、何とか一回目の出納に間に合いました(事前に請求記号を調べておいてよかった~)。後は只管資料の到着を待つのみです。

さて、待ち時間を利用して、しばし雑談にお付き合い下さい。古典籍資料室は国会図書館内の専門室の一つで、和書、漢籍等の古典籍約28万冊の資料を所蔵しています。10件の重要文化財をはじめ、多くの稀書・珍書も収蔵されており、研究者(学者先生)の方々も頻繁に(多分ですが)利用されています。もう数年前の事ですが、私の前に小柄な外国人の方が資料請求をされていた事がありました。もしやと思い、こっそりと(失礼!)請求票を盗み見たところ、案の定カタカナで「アダム カバット」と署名されていました。

アダム・カバット氏は、我が国の妖怪・化け物という大変ユニークなテーマの研究者であり、多くの著書が有りますのでご存じの方も多いかと思います。又、私がくずし字の勉強を始めた際に一番最初に使用した入門書がカバット氏の著書だった事もあり、氏には親近感を抱いておりましたので、この出会いには大変感激いたしました。小心者ゆえ、お声を掛ける事が出来なかったのは心残りでしたが、とても良い思い出です。

古典籍資料室は、そこに一歩足を踏み入れるとアラ不思議、自分がいっぱしの研究者に成ったかの様な、奇妙な錯覚を覚えさせる特別な空間です。勿論、それが単なる錯覚なのは言う迄も有りませんが、中々気分の良いものです。申請書に住所・氏名等と、簡単な研究テーマを(でっち上げて)記入をすれば誰でも利用可能ですので、決してハードルの高い場所では有りません。機会が有れば、是非一度チャレンジしてみて下さい。

そうこうする内に資料が到着いたしました。ここからは時間との勝負です。恐らく、短時間で内容を解読するのは無理でしょうから複写を取らねばなりません。原資料の複写は、写真撮影をしてフィルムから印画しますので、手元に届く迄にはそれなりの日数と費用が掛かりますが、その手続きだけでも終わらせておかねばなりません。

帙を開き、慎重に中身を取り出しますと先ず「祢覚譚」と書かれた題簽の貼られた茶色の表紙が目に入りますが、そこには「帝国図書館蔵」の文字の空押し加工が施されており、旧帝国図書館時代に収蔵された後に付けられた表紙という事に成ります。

この表紙をめくると、中からもう一つ別の表紙が現れます。こちらが、より古い時期に付けられた表紙という事に成ります。表紙をめくりますと、一丁オモテには内題「寝覚譚」に続いて序文が記されています。内容は前掲、花咲氏の引用の通りですが、恐れていた通り、かなり癖の有る読みにくい書体です。

そこには三種の蔵書印が押されています。上部中央には「帝國図書館藏」の印、本書がこの印が使用された明治三十年から昭和二十二年の間に収蔵された事が判明します。残りの二つは・・・よく判らないので取り敢えずパス!

一丁ウラから始まる本文は編年体で、宝暦二年の記述から始まっています。所々に虫喰い跡のあるページを慎重にめくっていきますと・・・

有りました!

たしかに明和五年の記述です。けっこう長そうですが、ざっと目を通しますと・・・残念ながら以外と簡単に解読出来ちゃいました。

「ん? 残念ながら・・・って?」

はい。取り敢えず翻刻をご覧頂けばお分かり頂けますでしょうか。

見覚えが有りますね。多少の異同は有るものの、加藤曳尾庵による随筆『我衣』の記述とほぼ同文です。

(以後の『我衣』からの記述は、国会図書館所蔵の十八冊本を底本とした『日本庶民生活史料集成 第十五巻』の翻刻からの引用です。)

残念ながら、新資料大発見の夢はあっさりと消え去りました。しかし意気消沈していても仕方有りませんので、ここは前向きに『祢覚譚』の記事の持つ意義を考えてみましょう。

両書の間に関係が有るのは明らかです。常識的に考えるならば、どちらか一方が他方を参照したと考えるのが自然でしょう。尤も、二書に先行する元資料が存在し、両者が別々にそれを参照した可能性も有りますが、その可能性は、その検証が必要だと考えられた場合に検討する事にして、今は二書間に直接的な参照関係があったものと仮定して見て行きます。参照関係が明らかになれば、当然、先行する資料の方が、より信頼性が高いと言えます。

以前、言及しましたが「めくり」の流行の始まった時期に関する『我衣』の記述は曖昧で、明和五年から七年の間に位置すると判断出来ますが、『祢覚譚』では明確に明和五年の記事として記録されています。これが信頼の置けるものと確認されるならば、少なくとも「めくり」の誕生時期を考える上で明確な定点を得られる事になります。では、両書の記述を詳しく比較して見ましょう。

両書の記述の最も大きな相違点は、『祢覚譚』では文頭に「めくりと云物時行(はやる)」と明記しているのに対して、『我衣』では文末に「此比めくり大に行わる」としている点です。『祢覚譚』が原型だとすると、『我衣』の文ではめくりが明和五年頃から、更に読み様によっては天明頃迄も含めて盛んに行われたと、広く解釈出来る様に書き換えたという事に成りますが、敢えてそうするべき理由は思い浮かびません。しかし逆に『我衣』の文が元であり、それを敢てピンポイントに「明和五年に流行」と書き換えたとは、一層考えにくい様に思われます。

『祢覚譚』で「此節」が二回ダブって書かれているという、明らかな間違いが『我衣』では修正されています。又、『祢覚譚』に有る「問合」という不可解な語が、『我衣』では恐らく正解である「問屋」に直されています。両方共に『祢覚譚』の間違いを『我衣』が訂正したと考えるのが自然でしょう。『祢覚譚』が『我衣』を写す際に間違えた可能性も皆無では有りませんが・・・。

『我衣』に「天明七年未」と有るのは表記法として明らかに不適切であり、『祢覚譚』の「天明七未年」が正解です。しかし『我衣』が写し間違えたのか、『祢覚譚』が訂正を加えたのか、何れの可能性も有ります。

全体としては・・・。んー 何と無く『祢覚譚』の方が先行資料な様な気がしないでも無いが・・・まあ、何とも言えませんね。さて、どうする?

そうです。こういう時はアノ手「木を見ず、森を見ろ」です。資料全体を見る事によって新たな手掛かりが見つかるかも知れません。件の記述は『我衣』の「巻一ノ二」に含まれていますので、せめてこの部分だけでも目を通しておく必要が有そうです。

そういう訳でペラペラとページを捲っていると、ある一文が目に止まりました。この巻の一番最後、文化五年の記事です。

見覚えが有ります。国会図書館で『祢覚譚』を閲覧した際、念の為に最後の記事を控えておいたのがこちらです。

ほぼ同じですね。では、始まりの方はどうでしょうか。

一方、『祢覚譚』の方も一番最初の記事は同じ宝暦二年(1752)からです。残念ながら、ちょっと読み取りにくかった為、内容を控えていなかったのが悔まれます。

他はどうでしょうか。例えば花咲氏が紹介されていた、安永八年に「○竜吐水といふ物、始て町奉行所より町火消へ渡る。」というのは・・・やはり有りました。

という事は、もしかしてアレも・・・

頭が混乱して来ました。

コレって、ドーユーこと~??

もしかして『我衣 巻一ノ二』と『祢覚譚』は、殆ど同じものなのでは?

この疑問に答えるべく、先ずは『我衣』の成り立ちについて調べて見ましょう。幸い『我衣』の成立過程に関しては、巻十七の冒頭に曳尾庵自信によって記されています。

曳尾庵は寛政の初め頃に古写本を多く買い集めました。その中に、江戸初期の寛永期から宝暦の初め頃迄の巷説や異聞、世の風俗を絵入りで記した一書が有り、そこからの抜き書きを百枚にまとめたのが、元々の『我衣』の巻一です。何故「元々の」なのかというと、続きを読めば判明します。

ここが『我衣』と『祢覚譚』との関係の秘密に係わる重要な部分ですので、じっくりと読み込んでおきましょう。

或る日、曳尾庵が松平鳩翁君なる人物の元を訪れた際の事です。「君」といっても現代の様なお友達感覚では有りませんよ。当時の用法としては「君」は尊称でした。別の所では「松平鳩翁侯」とも呼んでいますし、「謁せし」という表現からも目上の人物であったのは明白です。

『我衣』に書かれている人名の殆どは呼び捨てです。尊称としては「君」の他に「殿」「公」「侯」等が使用されていますが、「君」の使用は寧ろ稀な方です。印象では、曳尾庵自信が親しく交際する目上の人物に対して用いている様に思われます。

曳尾庵が自分の書き続けている『我衣』の事を話した所、鳩翁が言うには

「自分は若い頃から、世の中の事を色々と書き綴って記録してきました。それは宝暦の初めからで、今から四五年前迄の事ですが、最近は高齢の為に書く事ができません。」

彼の言う「今から四五年前」とはいつ頃の事でしょうか。

松平鳩翁の名は『我衣』本文中にも都合四回登場しますが、内三回は共に文化十一年の記事です。

これらの記述から、曳尾庵は鳩翁から少くとも数度に渉って蔵書を借り受けている様です。鳩翁宅には自著の他にもかなりの蔵書が有った様ですので、少なくともある程度の経済力が有り、それなりの教養の有る人物であったと想像されます。

鳩翁宅に招かれていた幸太夫とは、ロシアに漂流の後、寛政四年(1792)に帰国し、桂川甫周・大槻玄沢等との交流によって蘭学の発展に大きく貢献したと伝えられる、あの大黒屋光(幸)太夫に他なりません。彼らは鳩翁宅で光太夫から終日ロシアの話を聞きました。

一説では光太夫は帰国後、小石川薬草園内の拝領屋敷で半ば軟禁状態で一生を終えたとも言われていますが、実際にはそれ程厳重に拘束されていた訳では無い様です。しかし、誰でもが簡単に自宅に招く事が出来た訳では無いのは言う迄も有りません。

この時もう一人同席していたのは、今も雅楽の家として著名な東儀家の楽人であり、同時に幕府天文方へ出役しているという東儀隼人佐殿です。翻刻の校訂者は「佐」に対して「正ヵ」と疑問の注を呈していますが、文化十二年の『武鑑』には「御楽人衆」の一人として

と有りますので、「東儀隼人佐」で間違い無く、歴とした幕府お抱えの御楽人です。不思議なのは「天文方へ出役」という記述です。幕府天文方は極めて専門的な役職であり、しかも原則的には世襲制ですので、当然ながらこの時期の『武鑑』の「天文方」に彼の名は見当たりません。東儀隼人佐の名は後で再度登場しますので、この謎に関してはそこで説明致します。

これらの人脈を考えると、松平鳩翁は幕府と何等かの関係の有る人物であり、恐らくは幕臣ではないでしょうか。しかも或る程度の身分の人物かと考えられます。

この様に見て来ると曳尾庵と鳩翁の二人は、文化十一年から十二年頃に親しく交流していた事が分ります。従って曳尾庵が鳩翁の筆耕を借り受けたのもこの時期か、その直前の文化十年頃の事であった可能性が高いと思われます。だとすれば、鳩翁の言う「寳歴の初より、四五年以前迄の事共」が『祢覚譚』のコンテンツである宝暦二年から文化五年にほぼ一致していると言って良いでしょう。

「あなたの書かれている書にこれを合せて、更に後の事も記録すれば、少しは世の中の役にも立つでしょう。」

鳩翁はそう言うとただちに、御側なる小林金次郎に命じて書庫から探し出させ、自分に貸し与えて下さった。

小林金次郎は、たまたま近くにいた訳ではありませんよ。御側とは主人のそば近くに仕える家来の事で、つまり金次郎は鳩翁側近の家臣です。この小林金次郎も後でもう一度登場しますので覚えておいて下さい。

尚、御書庫と有りますので、鳩翁はやはりかなりの蔵書家だった様です。

曳尾庵はこの書を自著に取り入れる事にします。しかし、仮にこの遣り取りが文化十年の事だったとするならば、『我衣』の執筆は既に巻八のあたり迄進んでいた筈です。そこで彼は、年代的にも内容的にも巻一の後ろに置くのが適当だと考え、「巻一ノ二」一冊という奇妙な扱いと成った訳です。

ややこしい事に、写本によっては元々の「巻一」を二冊に分けて、それぞれ「巻一の上」「巻一の中」とし、「巻一ノ二」を「巻一の下」としているものが有りますが、混乱を避ける為に本稿においては「巻一ノ二」の表記に統一させて頂きます。

さて、いよいよ問題点が明確に成って来ました。曳尾庵が『我衣』「巻一ノ二」の元ネタとして松平鳩翁から借り受けた手稿と、現在国会図書館に収蔵されている写本『祢覚譚』一冊がどの様な関係に有るのか・・・エーイ、まどろっこしいのでズバリ言っちゃいましょう。

もしかして『祢覚譚』こそが松平鳩翁自筆の手稿そのものなんじゃねー?

トンデモ無い事に成って来ました。カルタの研究という本来の趣旨からは離れてしまいますが、ここは乗り掛かった船、もしも可能であるならば、この謎を解明しない事にはどうにもスッキリしません。その為にはもう一度『祢覚譚』の内容を精査する必要が有ります。

という訳で、もう一度国会図書館で調べてまいりますので、この続きは暫くの間お待ち下さい。では、行って来まーす。

ただいまー。取り敢えずビール!! じゃ無かった。報告でしたね。収穫ですか? 勿論たっぷり有りましたぜ。先ずは簡単な書誌情報を。

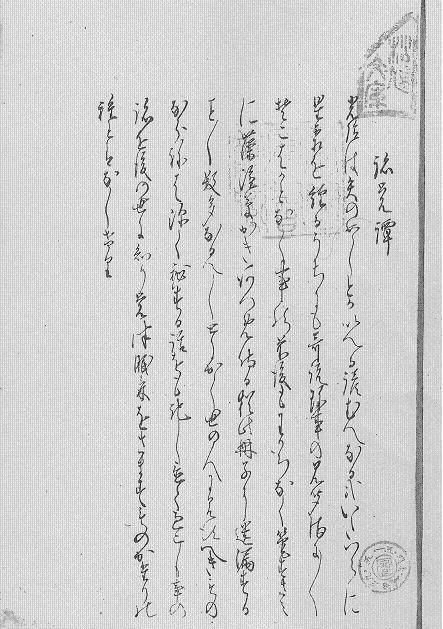

今回は複写も取って来ましたので、先ずは『祢覚譚』の現物を見て頂きましょう。右は一丁オモテの序文の画像です。

薄くて見えにくいと思いますが、2~4行目の文字に掛かって押されているのは「帝國圖書館藏」つまり現在の国会図書館の蔵書印で、サイズは約4.5㎝四方です。この印が使用されたのは明治三十年から昭和二十二年の間ですので、その間に収蔵された事になりますが、収蔵年に関しては、他の資料によってもう少し絞り込む事が出来ます。大正二年に帝国図書館によって刊行された『帝國圖書館和漢圖書書名目録 第三編』には「明治三十三年一月ヨリ同四十四年十二月マテニ増加シタル和漢圖書」の書名が収録されています。そこに『祢覚譚』も記載されていますので、その間の十二年の間に収蔵された事が判明します。

次に、右下の方に直径約2㎝の丸印が有ります。中央は「圖(図の旧字)」の篆書体で、それを囲んで「三九・五・一五・購■・■」と見えます。「購」の次の文字は一部欠けていて断定は出来ませんが、恐らく「求」かと思います。確証は有りませんが、本書を帝国図書館に納入した書店の印かと想像されます。数字が日付だとしたら、明治三十九年五月十五日に購入された事を示すものかも知れません。これに関連して、裏表紙に有る文淵堂の書き入れにも「丗九」と有る事との関係も気になりますが、文淵堂に関しては後述します。

三つ目の蔵書印ですが、右上に変則的な四角形の印が捺されています。サイズは底辺が約2.5㎝、右側の長い辺が約4.0㎝。くすんだ色合いからもかなり古いものかと想像されますが、幾つかの蔵書印譜を調べて見た所一致するものは見つかりませんでした。文字は篆書体で四字。左の二字は「文庫」と読めますが、右の二字が判りません。取り敢えず解読は後回しにして、本文に入りましょう。

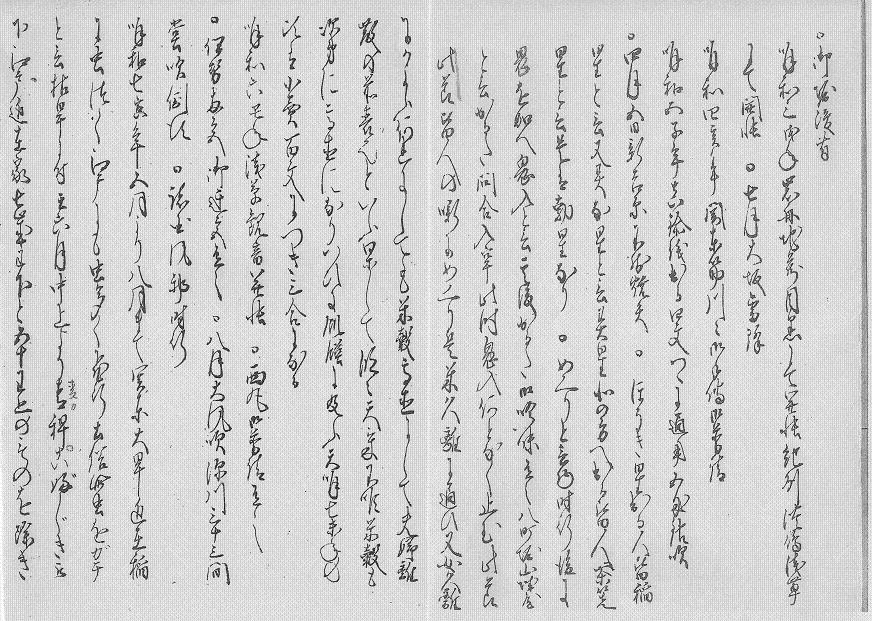

右の画像がめくりの記事の掲載箇所です。五行目に「明和五子年」と有るのがお分かりでしょうか。その三行先の真中あたり「○めくりと云物時行~」から始まります。そこから四行目でページが替わりますが、行が少し上がっているのは単なる画面の合成ミスですので、気になさらないで下さい。ページが替わって四行目迄がめくりの記事です。

ページの替わる直前の行の頭の二文字は「此節」で、その右横にうっすらと縦線が引かれているのが見えますでしょうか。(判らない場合はここをクリックして下さい。最初の小さな赤枠の所です。)これが朱書きです。その前の行の最後の二文字も「此節」で、全く同じ形をしていますのでお分かり頂けるかと思います。『我衣』ではこの重複が訂正されています。

参考に国会図書館蔵『我衣』(『日本庶民生活史料集成』の翻刻の底本)の写本の該当箇所も掲載しておきますので比較して見て下さい。左ページの二行目に当たります。

『祢覚譚』に戻って頂いて、一つ目の「此節」の行の上の方をご覧下さい。三文字目から「かるた問合入牢」とあるのは比較的読み易いのでは無いでしょうか。この部分『我衣』では「問合」を「問屋」に直しています。

ついでに『我衣』について補足させて頂きます。翻刻で「山城屋」されている箇所は、原本では「山城や」です。又、翻刻では「夫婦離散」の部分に(二字抹消シテアリ)と翻刻者による注が付けられていますが、たしかに「夫婦」の二文字分が墨で消されている様にも見えます。しかし、下の文字が確認出来る程墨の色が薄い事、文字の潰し方がいびつな事、前の行の「離」「ひ」の文字にも同様の墨跡らしきものが見える事等から、これは意図的な抹消では無く、偶発的な汚れである可能性が高いと思われます。

さて、今回の国会図書館訪問は時間がたっぷり有りましたので両書の記述内容を逐一比較する事が出来ました。予想通り、両書の内容はほぼ一致しており、しかも多くは全く同じ文面であるか、僅かな違い(例えばめくりの記事の様な)です。一方にしか見られない内容も有りますが、印象ではせいぜい全体の一割に満たないのでは無いでしょうか。先ず二書の内、片方のみに見られる部分を検討しましょう。

『我衣』に有って、『祢覚譚』には無い記述についてはその理由は明確です。『祢覚譚』の序文の替わりに、『我衣』の巻頭には次の記述が有ります。

つまり、○印から続く記事はネタ元からの引用であり、△の部分は曳尾庵自身の知見による追加という訳です。従って当然の事ながら、△印以下の文は『祢覚譚』には見られません。この一点をもってしても『祢覚譚』が『我衣』のネタ元であるのは間違い無いと思われますが、更に決定的な証拠が複数有ります。

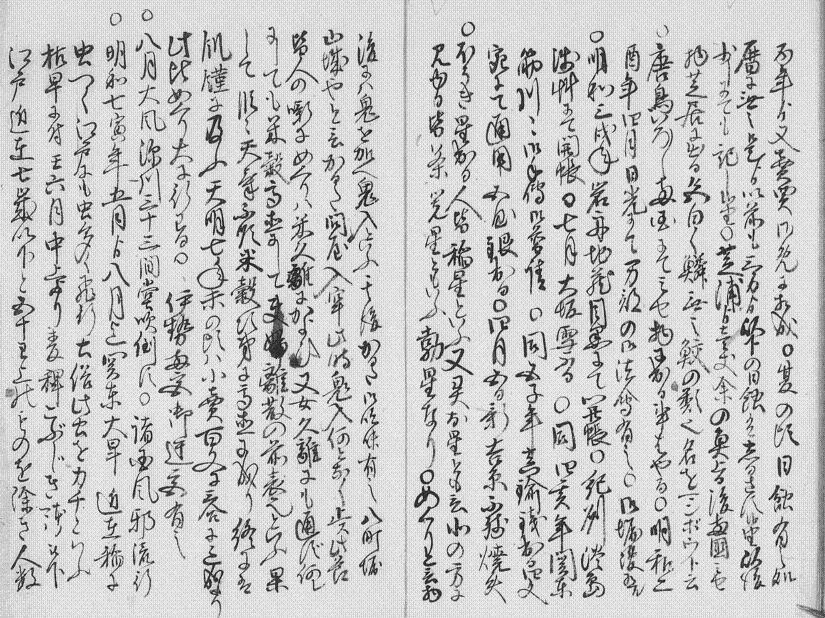

『祢覚譚』に有って『我衣』に見られない記事が何箇所か有ります。意識的に削除したと思われる部分も有りますが、中にはどう考えてもウッカリ写し漏らしたとしか考えられない部分が有ります。偶然にも件のめくり記事の直後の部分です。中央左寄りの長い赤枠部分

『祢覚譚』には「明和六丑年浅草観音開帳 ○西丸御普請有之」と有りますが、『我衣』ではこの一行分が丸々抜けており、いきなり「○伊勢両宮御遷宮有之 八月大風深川三十三間堂吹倒す○諸国風邪流行」と続き、次に明和七年の記事が始まります。その為、この三件の出来事が、あたかも明和五年の記事の続きであるかの様に見えてしまいますが、他の資料からもこれらは明和六年の出来事に間違い有りません(詳細は後述)。

そもそも『我衣』の記事は宝暦二年に始まり、年によって記事の量に多少はあるものの、丸々一年分抜けているのはこの年が最初です。これで謎が解けました。曳尾庵さん、痛恨のミスです。尚、『我衣』ではこの後もう一箇所、安永四年の年号が飛んでいますが、これも『祢覚譚』の該当箇所の約二行半程が抜けている事が確認出来ました。曳尾庵て、すごく几帳面な人の様なイメージが有りましたが、実は結構オッチョコチョイだったのかも知れません。

更に両書の関係性を如実に物語るのは、『祢覚譚』に書き込まれた朱書きの内容です。一部を現物で見て頂きましょう。

左下の赤枠部分です。(拡大図)

薄く「麦ヵ」と有るのが朱書きです。左のゴニョゴニョした文字に対して「これは多分”麦”かな?」という覚え書きであり、はたして『我衣』では「麦」と明記されています。

実は朱書きの大半はこのパターン、「○○ヵ」という難読字に対する校訂です。重要なのはそれらの校訂の内容の殆どが、『我衣』の方にしっかりと反映されているという事実です。

次に、違うタイプの朱書きを幾つか見ておきましょう。今のすぐ下に「こぶじき」という文字が有り、その右肩に朱書きで小さな丸印しが付けられています。『我衣』でこの部分を見ると、「こぶじき」の下に割注で「本ノマヽ(元のままの意)」と書き加えられています。つまり『祢覚譚』に有る、あまり聞き馴れない「こぶじき」の語に取り敢えず目印を付けておき、最終的にはそのまま「こぶじき」と記した上で「意味の判らない語ですが、書き間違いではありませんよ。原本の表記そのままですよ。」と注記している訳です。

もう少し見ておきましょう。『祢覚譚』の安永六年の記事で、松平陸奥守が深川の蔵屋敷で花火を上げさせた処が評判に成り、「其日夥舗群集(その日、はなはだしき群集)」と記されていますが、「日」の横に「夜ヵ」と朱書きされています。別に「日」でもおかしく無いと思うのですが、朱書きの主としては花火なので「夜」の方が相応しいと考えたのでしょう。で、『我衣』の方はというと・・・「其夜夥舗群集」です。

次は『祢覚譚』の明らかな間違いを訂正しているケースです。「天明六丙午年正月元は日も午の日に當る」の「元」の横に「日」の朱書きが有ります。たしかにここは「元日」でないと変ですね。

続いては天明七年の記事からです。めくり記事にも出ていましたが、この頃は所謂天明の飢饉の時期に当り、この年には米価が高騰して江戸市中でも打ち壊しが多発しました。『祢覚譚』では「白米金壹兩に貳斗貳升より壹石八升に成」つまり、以前は一両で米を二斗二升買えたのが、今は一両で一石八升になったというのですが、これでは米価高騰では無く、米価大暴落になってしまう事がお解り頂けますでしょうか。ここでは「壹石八升」の「石」に対して「斗ヵ」という朱書きが有りますが、明らかに「壹斗八升」が正解です。『我衣』では「壹斗八升」と記されています。

寛政元年。本来妻帯の許されていない僧侶が、密かに女を囲っている事に対する取り締まりの記事が有ります。「先年より寺方に■妻多く」の不明字に対して「陰ヵ」と朱書きし、更にその上部に「本字梵妻 ダイコク」と頭注を書き込んでいます。これは「陰妻」は正式には「梵妻」と呼び、俗に「大黒」とも呼ぶというコメントでしょうが、『我衣』では単に「梵妻」と成っています。

くどい様ですが、あと少しお付き合い下さい。寛政二年の記事中「目黒黄柏宗瑞聖寺」の「柏」の横に「檗」の朱書き有り。『我衣』では「目黒黄檗宗瑞聖寺」で、これが正解です。

寛政三年七月の信州松本地震の記事で「城の屋倉崩れ」の「屋」に対して「矢」の朱書きが有り、『我衣』では「城の矢倉崩れ」と成っています。城の「やぐら」の正字は「櫓」か「矢倉」です。

この二件では「○ヵ」という言い回しでは無く「檗」「矢」が正字と断定しています。自身の知見によって『祢覚譚』の明らかな間違いを訂正するという立場を取っている訳ですので、少なくともかなり知識豊かな人物によるものと考えられます。

これ位で十分でしょう。『祢覚譚』に施された朱書きの内容が、悉く『我衣』に反映されている事をご理解頂けたでしょうか。この事実が示唆するのは、『祢覚譚』に朱書きを入れた人物と『我衣』の著者は同一人物では無いか、ズバリ言っちゃえば曳尾庵その人なのでは無いかという疑念です。それを確定する方法としては『祢覚譚』の朱書きと、曳尾庵直筆の手稿の筆跡を比較鑑定すれば確実かと思いますが、さすがにそこ迄は当方の手に負えかねますので、今後の課題としたいと思います。しかし、情況証拠は十分過ぎる程ご提示出来たと考えます。

いよいよ大詰めです。『祢覚譚』に朱書きを入れたのが曳尾庵本人だとすれば、この『祢覚譚』こそが松平鳩翁が曳尾庵に貸し与えた手稿そのものであると考えるのが自然です。更にそれを裏付ける決定的な証拠が有ります。

前に『祢覚譚』の一丁オモテには三種の蔵書印の有る事をお伝えし、その内の一つについては解読困難として一旦保留としましたが、ここで宿題の答えをお示ししましょう。

もう一度件の蔵書印(拡大図)をご覧下さい。問題は右の二文字です。篆書の字典を見ると、一字目はすぐに判りました。右側は「木」つまり木偏で、左側が「公」。つまり「松」の字です。

二字目には少々てこずりました。左側から下辺に伸びている部分は「九」に見えます。該当しそうな字としては、一般的なものでは「旭」「馗」「鳩」位でしょうか。特殊な字を含めても候補はそれ程多くは有りませんので、絞り込むのはそれ程難しく無さそうに思われます。しかし字典を見る限り、どれもしっくり来ません。敢て言えば「鳩」が最も近い様に感じられますが、正式の篆書体の「鳩」に比べて蔵書印の文字の方は単純過ぎて、とてもピッタリ合致しているとは言えません。さあ困りました。

或る日ふと思い付き、江戸時代の版本で一般的に使用されている「鳩」の崩し字を調べて見ますと、蔵書印の字形とほぼ一致している事に気付きました。つまりこれは「鳩」の正式な篆書体ではありませんが、江戸時代の人々が普通に見慣れた書体の「鳩」の字形を元に篆刻したものと考えられます。これで判明しました。蔵書印の文面は「松鳩文庫」です。

では「松鳩文庫」とは一体何なのでしょうか。勘の鋭い方はもうお気付きでしょうが、「松鳩」は松平鳩翁の名前の「松」と「鳩」を組み合わせたものだと思われます。まさか単なる偶然だとは考えられません。つまり「松鳩文庫」は松平鳩翁の蔵書に捺された印であり、『祢覚譚』は鳩翁の自筆本であると考えて間違い無いでしょう。

結論が出ました。正体不明のまま国会図書館に収蔵されていた写本『祢覚譚』は、これ又不明とされてきた『我衣』の「巻一ノ二」のネタ元であり、松平鳩翁から曳尾庵の手に託された手稿そのものです。

本書がその後に辿った運命を考える上で、キーワードとなるのは「文淵堂」です。和古書の世界で「文淵堂」に該当しそうな候補はただ一つのみ、江戸浅草広小路観音前に有った書肆、浅倉屋久兵衛の用いていた号です(文淵閣とも称す)。確証は有りませんが、『祢覚譚』は明治39年に文淵堂の有する処となったと考えられます。『改訂増補 近世書林版元総覧』(日本書誌学大系76)及び『浅倉屋書店・ホームページ』を基に文淵堂の沿革を簡単に記しておきましょう。

文淵堂こと浅倉屋久兵衛は、江戸初期の貞享年間(1684-1688)創業と伝えられますので、300年以上も続く超老舗の書林です。江戸・明治期には自ら開版(出版事業)も行なっていましたが、現在は主に和漢の古典籍を扱っており、関東大震災・戦災を経て文京区本郷に移転の後、現在は練馬区小竹町にて浅倉屋書店として営業を続けられています。

ちなみに『祢覚譚』の書き込みに有る「千四百」という数字は、恐らく販売価格であろうと考えられます。明治期の金額表記の慣習、及び当時の貨幣価値から考えると、多分「14銭」の事と思われます。この当時の14銭がどの位の価値だったのか、他の物価を参考に推測して見ましょう。

(以上『物価の文化史事典』展望社 2008年による)

(『知っ得 明治・大正・昭和 風俗文化誌』學燈社 2007年による)

これらから考えると、当時の14銭の価値は、現代の感覚では1500円から2000円位では無いでしょうか。当時は一般的に和古書の価値が低く、ましてや作者不詳の得体の知れない写本としては妥当な値段かと思います。

その後『祢覚譚』は、明治44年迄の間に帝国図書館に買い上げられて現在に至ります。

浅倉屋書店のホームページによりますと「震災・戦災により蔵書を消失」と有りますので、もしも『祢覚譚』が文淵堂の元に有ったまま震災・戦災に遭ったならば、他の蔵書と共に灰燼に帰していた可能性が高かった事を思えば、その前に帝国図書館に収められた事によって、本書が今に伝わった幸運に只々感謝するばかりです。

『祢覚譚』は、松平鳩翁が自ら見聞した江戸の町の出来事を記録したものです。その内容は宝暦二年(1752)から文化五年(1808)迄の56年間に渉っていて、これは「人間五十年」と言われた当時とすれば、ほぼ一人の人間の一生に当たる期間です。その間の出来事を編年式に記録したものですが、宝暦二年から書き始めて毎年書き加えていったものでは無く、或る時点で過去の記録をまとめたものと考えられます。この事は例えば明和五年(1768)の項に収められた「めくり」記事の中に、天明七年(1787)の米価高騰の記述が有る事からも明らかです。では「或る時点」とは一体何時の事なのかを解き明かす為、同様の記述を年代順に幾つか抜き出して見ましょう。

この年に中国産の朝鮮人参の輸入が一旦停止されましたが、

「其後寛政元酉年より賣買御免に相成」

と有りますので、この項の書かれたのは寛政元年以後という事に成ります。

「神田聖堂は行人坂火事に燒失(中略)今の聖堂ハ其後御建立也」

神田聖堂は今の湯島聖堂の事ですが、江戸時代には単に「聖堂」と呼ばれる事が多かった様です(寛政以後には「昌平坂学問所」又は「昌平校」)。行人坂火事は明和九年(安永元年)(1772)の出来事ですので、何故この年の記事中に採り上げられたのかは不明です。

聖堂の再建は寛政十一年(1799)の時のものが有名で、『徳川実紀』にも寛政十年(1798)二月に「七日松平伊豆守信明聖堂再建の事司るべしと命ぜらる。」又、「同じ(寛政の事)十一年十一月六日こたび聖堂修築成功したる上は」等と見えます。もしもその間には聖堂自体が存在していなかったとすれば、「今の聖堂」とは寛政十一年以後の事に成ります。でも変ですね? 寛政四年(1792)から始まった、幕府による人材登用試験である学問吟味の試験会場は、たしか「聖堂」だった筈ですが・・・

『國史大辭典』(吉川弘文館)によると、聖堂は創建以来数度の改築が為されており、行人坂火事による消失から寛政十一年の再建の間では、安永三年(1774)と天明七年(1787)と二度の改築が記されています。何れも幕府の財政的な事情により小規模なものだった様で、特に最初の安永三年の時は、最も重要な孔子廟等の最少限の再築だったのかも知れません。

『新・国史大年表』(国書刊行会)によると天明七年九月十六日「江戸湯島聖堂が完成する〔昌平志〕」と有り、『徳川実紀』を見ると同年九月十八日「聖堂にて日々説書の事。(中略)有志輩は貴賤となく赴きて聽聞すべしと觸らる。」と有ります。聖堂では享保年中以来林大学頭によって、幕臣の子弟のみならず一般庶民にも開放された学問講釈が行われていましたが、それへの参加を促す内容です。恐らくこの時点で、或る程度の人数を収容出来る施設が整った為と考えられます。

更に『徳川幕府事典』(東京堂出版)によると寛政四年(1792)に「庁堂・学舎を新築」と有り、『徳川実紀』には同年八月「昌平坂學舎成功せしにより」再び学問講釈の聴講を奨励する内容が記されています。又、同年に第一回の学問吟味が行われたのも、この時の増築を受けての事だったのかも知れません。

こうして見ると『祢覚譚』の安永五年の記述中の「今の聖堂」は、直前の安永三年の最初の再建を受けての事かも知れませんが、他の例における「今」が概ね天明末から寛政前期を指し示している事から推し量れば、天明七年か寛政四年かの何れかの増改築後の事と考える方が妥当かと思われます。何れにせよ、寛政十一年の大規模な再建後と考える必要は有りません。

深川永代寺の祭礼に際して「神酒(みき)壇」と呼ばれる飾り物が作られ、年々華美に成っていたのに対して、寛政改革の只中に御公儀からイチャモンがつけられて自粛を余儀無くされます。

「寛政三亥年の御觸にて其年の八月ハ所々にて飾り不申候」

ズバリ寛政三年の八月と記されていますので、それ以後に書かれたのは明白です。

「近頃博奕時行」

と、安永末年頃の状況を示した後

「近年御政道嚴敷 いつとなく左様の者も無之候」

と記しています。この「近年」は恐らく、寛政の改革の一環として賭博に対する取り締まりが厳しく強化された、寛政元年(1789)以後の可能性が高いと考えられます。

当時全盛を極めていた老中田沼意次が銀製の牛の像を作り、常日頃それを撫でて祈願して立身を遂げたという噂が有りました。それにあやかり庶民の間でも、焼き物の牛を「撫牛」と呼んで所持するのが流行したとの事。間もなく田沼は失脚しましたが、この「撫牛」は寛政初頭迄残っていた様です。

「寛政の始め比世上一同に有りしハ 此遺風也」

「近來修行者 木魚をたゝき光明眞言をとなへあるく者多し」

彼等の正体は、「信州天災」(恐らく、天明三年に起きた浅間山噴火の事)による死者の菩提を弔う為に、唐銅の百観音の建立奉加を集める勧進者達です。

「三四年の内に成就 上州邊の寺に納めし由」

三、四年の内に成就したというのは、寛政三~四年に当たります。

いよいよ記事は寛政年間に入ります。

「三股富永町住居の者に 御引料被下引拂被」

これは何でしょうか? 「三股」は普通「三俣」と書かれますが、大川(墨田川)と箱崎川との分流点に有る地名です。明和八年(1771)からこの地を埋め立て、拡張された地域を中洲(なかず)と呼び、そこに開かれたのが「富永町」です。狭い土地ながら多くの茶屋や船宿が立ち並び、安永・天明頃には一大歓楽街として栄え、その賑い振りは当時の記録資料や洒落本等の文芸作品にも数多く残されています。しかし残念な事に寛政元年(1789)に中洲の廃止が決まり、富永町の町家は全て撤去され、翌寛政二年には埋め立て地自体が崩されて元の川に戻されました。最初に揚げた引用はこの時に富永町の住人に対して「引き払い」を命じた、つまり退去命令です。強制退去ではありますが、その際金銭的な補償として「御引料(立ち退き料)を下され」た様です。

『祢覚譚』から、もう少し引用します。

「是より前中洲殊の外繁昌、納涼のに?にきわひ申候 清住町河岸より見候得は中洲の茶や一面に挑灯をともし 皆人日本一の納涼と申候所 戌の年より又前の通の武家屋鋪と也 さみしく相成候」

中洲が特に夏場の納涼の時期に賑った事は、他の資料にも記されています。川筋に吹く川風に涼を求める人々が多く集まったのは確かでしょうが、その多くは納涼にかこつけてただ単にドンチャン騒ぎをしに来ていたのかも知れません。中洲が取り払われた理由としては、埋め立てによって水流が変わった事によって氾濫等の水害が多発した為と言われており、確かに一理有ります。しかし何故この時期だったのかと考えると、中洲でのドンチャン騒ぎ振りが時の老中、あの超堅物の松平定信のお気に召さなかったからでは無いかという疑念が拭い切れません。

『祢覚譚』の記述には、当時リアルタイムで中洲を見た(或いはそこに遊んだ)当事者としてのリアリティーが感じられます。「清住町」は今の清澄町ですので、中洲からは墨田川を挟んだ対岸になりますが、そこから見ても夜の闇に明々と浮かび上がる中洲の賑いが確認出来るというのは、当時としては驚くべき事です。夜の江戸で町ごと明かりで煌々と照らされていたのは、不夜城新吉原と、この時期の中洲だけだったのでは無いでしょうか。「日本一の納涼」の評判も決して誇張とは思われません。そして中洲の消滅後「淋しく相成候」と有るのは、往時の賑いが消えて今はすっかり静まり返ってしまっているという現状を述べると同時に、著者自身の「中洲が無くなっちゃって淋しいな~」という感情が込められている様に感じるのは、少々深読みし過ぎでしょうか。何れにせよ、この記事が書かれたのは寛政二年以降の事であったのは確実です。

「江戸町數 享保戌年改 惣町數九百拾八町(中略)當時寛政年中に至り町數千六百七拾四町」

俗に「江戸八百八町」と言いますが、江戸中期迄には優にそれを越えています。「今、寛政年中には1674町」と端数無しに言い切っている所から、何等かの資料に基づいたものでしょう。この時期の他の資料を見てみましょう。

『吹塵録』「寛政三年辛亥改 ─ 町數千六百七拾八町」

『半日閑話』「寛政三辛亥年江戸武家人数町数 一 町数合千六百七拾八町」

共に1678町としていますので、同一資料に基づいたものと考えて間違い有りません。この年に実施された改め(調査)は公式のものですので、「1678町」という数字には信用が置けます。『祢覚譚』の「1674町」とは僅かに食い違っていますが、単なる記録ミスの可能性も有りますし、もしくは実際の変動を反映したものなのかは分りません。何れにせよ『祢覚譚』でこの記事が寛政四年に置かれているのは、寛政三年に実施された「改め」を念頭に置いての事であるのは確かでしょう。

文中の「當時寛政年中に至り」の「當(当)時」という表現は現代の用法とは異り、「今時点」という意味ですので、これがリアルタイムの記述である事を示します。ここ寛政四年に至って漸く、記事の置かれた年次と内容を記述した時点が重なり合ったと言えます。更に他の例を含めた「今」が、全体として寛政四年に向かって収斂している印象を強く受けるのですが、如何でしょうか。

これで終わりです。終わりというのはこの後、寛政五年以降には記事の記載された年次と、記事中に含まれる事項との間に年代の隔りの見られる例は確認出来ないという事です。

以上の検証から導き出される仮説は次の様なものです。

『祢覚譚』は寛政四年(1792)に、一旦まとめ上げられたのでは無いか?

この仮説は、もう一つ全く別の観点から裏付ける事が出来ます。

『祢覚譚』の内容を、各年毎の記事の量と質という観点を基に検討すると、全体を三つの時期に分ける事が出来ると思われます。

○第Ⅰ期 宝暦二年(1752) ~ 宝暦十一年(1761)

○第Ⅱ期 宝暦十二年(1762)~ 寛政四年(1792)

○第Ⅲ期 寛政五年(1793) ~ 文化五年(1808)

作者である松平鳩翁の生年は不明ですが、『我衣』の記述を元に大まかな推測は可能です。曳尾庵と鳩翁とが親しく交流した文化十年頃には既に「翁」を冠した号を名乗っている事と、鳩翁自信の懐述として「近比老衰して筆を採る事不能」と述べている事から、この文化十年(1813)時点の年齢を70歳だと仮定しましょう。そうすると第Ⅰ期は概ね彼の少年期と言えます。この時期の記述の特徴としては、各年毎の記事量も少なく、内容も火事や寺院の建立といった事実関係の記述が主で、正直なところ面白味に欠けるという印象です。

続く第Ⅱ期が『祢覚譚』の大部分を占める時期であり、著者の青年期・壮年期に当たります。年毎の記事量も豊富で、内容も自身の見聞や巷間説の伝聞等を交え、表現豊かに綴られている印象を受けます。まさに本書のハイライト部分と言って良いでしょう。

第Ⅲ期は著者の初老期から老年期に当たる時期と言えますが、寛政四年を境として再び記事量の減少が見られ、内容の質的にも低下している印象を受けます。一部長文の記事も有りますが、その殆どは他の文書からの引き写しであり、再び面白味に欠けるというのが正直な感想です。

第Ⅰ期の情報量が少ないのは当然としても、第Ⅲ期における情報量、質の低下の理由は何でしょうか。寛政四年から五年の間に、一体彼に何が起きたのでしょうか。鳩翁が文化十年(1813)に70歳位という仮定から逆算すると、寛政五年(1793)時点での年齢は50歳位だった事になります。確かに当時としては老域に差しかかる年齢ではあるかも知れませんが、一気に能力的な衰えが有ったとは思えません。有ったとすれば『祢覚譚』執筆に対するモチベーションの低下でしょう。

鳩翁の思いと行動を想像するに、丁度この頃に『祢覚譚』の執筆を思い立ったのだと思います。恐らく彼の手元には予てから書き溜めてきた日記、或いは備忘録の様なものが有ったのでしょう。そこから自身の個人的な事項を省き、世の中の出来事をまとめ上げました。それは自分の生きた時代を描く事によって、自分の生きた証しを残したいという思いだったのでは無いでしょうか。それを『祢覚譚』と題し、一旦書き上げたのが寛政四年から五年の間であったと考えます。

この時点で彼が、一種の達成感を抱いたであろう事は想像に難く有りません。しかし、この時点で『祢覚譚』の執筆を終えようとした形跡は文中に見られませんし、実際この後も十五年間に渉って書き続けられていますが、一旦達成感を覚えた後の一種惰性の様な状態であったのかも知れません。又、彼自身も述べている様に加齢による気力の衰えも実際に有ったのでしょう。

更に想像すれば、『祢覚譚』の終わる文化五年以後の記事も用意されていたのかも知れません。しかし、それを書き足す前に草稿は曳尾庵に託され、それが『我衣』に反映されるのを見届けた後、再び書き足される事は有りませんでした。恐らく「もう十分だ」と感じたのでは無いでしょうか。

『祢覚譚』の記事内容の信憑性を確認しましょう。そもそも他の記事の内容の多くがいい加減なものならば、めくりの記事に関しても信用が置けないという事に成りますので、この検証は避けて通れません。しかし全ての記事を検証する事は困難ですので、めくり記事の載る明和五年とその前後、明和四年から六年迄の三年間に載る、都合十一の記事について検討する事にします。

最初に『祢覚譚』の記事を示し、続いてそれに該当する記事を、出典を明示出来る他資料から選んで引用しました。内容を比較検討し、最後に『祢覚譚』の記事の正確さを○・△・×の三段階で評価したいと思います。

幕府は度々、重要な河川の整備を有力な大名に命じているのですが、今回は関東圏の河川工事を松平陸奥守重村と松平安藝守重晟の二人に命じています。『祢覚譚』の「御手傳御普請」の記述は『徳川実紀』の記述に合致していますので、評価は勿論○です。

この時助役を命じられた二人は、ともに松平姓(厳密には姓では無く名字・苗字ですが、姓で統一します。)ですが親戚関係ではありません。二人の正体は後で判明します。そう言えば『祢覚譚』を記した鳩翁君も松平姓でしたね。やたらと松平さんが目立つのは偶然では有りません。余談になりますが、江戸時代の松平姓について簡単に説明しておきましょう。

ご存じと思いますが「松平」は徳川家康の旧姓であり、家康も若い時には松平を名乗っていました。その為江戸時代の武家には松平姓を名乗る家が数多く有り、もし武士の多く集まった所で石を投げれば松平さんに当たる・・・とはちょっと言い過ぎですかね。まあ、本当に当たったならば、その場でお手打ちは覚悟せねばなりません。

具体的な数で言いますと、時代によって変動は有りますが大名57家・旗本102家という数字が残されてます。これらの家が松平を名乗っているのには、それぞれ様々な由来が有ります。先ずは、元々家康の祖先である松平家の子孫の家系、及びその系統の家系で、三河時代からの譜代の家臣団が挙げられます。これらの多くは家康に従って江戸に入府し、江戸幕府開府後には大身の者は大名として、小身の者は旗本として徳川家臣団に組み込まれています。

次に、徳川家康自身の子孫の系統が有ります。家康の子を始祖とする尾張・紀伊・水戸の御三家や、八代将軍徳川吉宗の子を始祖とする田安・一橋・清水の御三卿は別格で、徳川を名乗っていますが、それらの分家は松平姓を名乗っています。例えば、幕末に最後まで官軍相手に頑張った会津藩主、松平容保の会津松平家の家祖は二代将軍徳川秀忠の二男の保科正之ですし、寛政の改革を推し進めたあの憎っくき(個人的な感想ですので、お気にせずに)松平定信の出自は御三卿の田安家です。

更に松平姓を増殖させているのが、元々は松平とは全く無関係であるのに、或る大人の事情によって松平を名乗らされている大名家の存在です。江戸初期、家康・秀忠らは政略として自らの息女を大身の大名家に嫁がせ、姻戚関係を結んだ大名とその子息に対して代々松平の称号を与えたのです。有り難くも(内心は嫌々ながら)松平姓を頂戴した大名は、以後公式には松平を名乗る事になります。一部をご紹介しましょう。

・加賀金沢藩 前田家

・薩摩鹿児島藩 島津家

・奥州仙台藩 伊達家

・安芸広島藩 浅野家

・長門萩藩 毛利家

・筑前福岡藩 黒田家

その他・・・

この様に主だった大身の国持大名の殆どが松平姓を名乗っており、唯一の例外は肥後熊本の細川家ぐらいかと思います。皮肉な事に、討幕の中心となった薩摩・長州ともに松平さんでした。

これだけ松平さんがいると、例えば幕府の行事等で大名・旗本が揃って登城すると、そこら中が松平さんだらけに成ってしまいます。もしそこで「松平さーん」と呼ぶと、数十人が一斉に振り返るでしょう。これでは紛らわしいので、松平の後に官名を付けて呼ぶ事で区別しました。大身の国持大名の場合は統治する国名を冠して「○○守(~のかみ)」と呼ぶ事が多かった様です。これで『徳川実紀』の記事の、河川整備を命じられた二人の素性が判明します。松平安藝守重晟は広島藩当主、浅野重晟の事。松平陸奥守重村は仙台藩当主、伊達重村(あの伊達政宗の子孫ですね)の事です。

明和四年の記事はこの一件のみです。翌明和五年は「めくり」の記事を含めて五件です。内容を検討して見るとどれも突っ込み所が満載で、つい調子に乗って何時もの悪い癖、つまり無駄な寄り道、いらぬ蘊蓄、及び妄想が頭をもたげて来そうな悪い予感がします。面倒な方は飛ばし/\お読み下さい。

新通貨である四文銭(通称波銭)の事ですね。これも問題無く○です。

ちなみに、それまで団子は一串に五個で五文が標準だったものが、四文銭の登場以来一串四個で四文が標準になり、現在まで受け継がれていると云うまことしやかな逸話が有りますが、出典は知りません。

これまた新通貨である明和五匁銀の記事です。通用開始は『武江年表』に有る通り明和二年である事は他の資料からも明らかですので、×の評価は避けられそうにありませんが、弁護団としては情状酌量の余地が無いかを探って見ましょう。

『祢覚譚』では明和五年の記事中、前記四文銭新鋳の記事に続けて書かれていますので、五匁銀も又同年に新鋳された様に見えます。実際『我衣』では「五匁銀出る」とされていますので、明らかに事実に反します。しかし良く見て下さい。『祢覚譚』では五匁銀「出る」では無く「吹く」です。この場合の「吹く」は貨幣の鋳造の事です。五匁銀がこの年にも鋳造され続けていたのは紛れも無い事実ですので、『祢覚譚』の記述は強ち間違いとは言い切れません。「おいおい、又いつもの屁理屈かよ」とお思いになるかも知れませんが、著者の鳩翁が意識的に「吹く」という曖昧な表現を選んだのでは無いかと思われる節が有ります。

『半日閑話』を見ますと、明和五年の記事中で四文銭通用の件に続いて「又五匁銀は去年より通用す」と記しています。「去年」は「きょねん」明和四年の事では無く、「去る年」つまり数年以前から通用の意かと思いますが、新鋳の年を特定せず曖昧な表現を採っています。何故でしょうか。その間の事情を江戸時代の通貨制度、及び『徳川実紀』の記述から探って見ましょう。(注・ここから長い与太話が続きますので、無用の方はスキップして下さい。)

ここで江戸時代の通貨制度について、簡単にご説明しておきましょう。当時の通貨は金・銀・銭の三貨制であり、これらは互いに独立した通貨です。互いに交換する場合、一応の目安となる交換レートは幕府によって定められてはいますが、実際にはその時の相場によって換算されますので、基本的には現代の円・ドル・ユーロの交換と同じ事です。他種の通貨間の交換は、現代と同じく両替とも言いますが、「金で銭を買う」とか「銭で銀を買う」という表現も良く見られますので覚えておいて損は無いです。

日常生活で多く使われていたのは銭で、最も代表的な銭貨が寛永通宝の一文銭です。あの銭形のとっつぁん、じゃ無かった、銭形の平次親分が投げていたやつですね。

金貨の代表格は何と言っても一両小判でしょう。越後屋が菓子折りの下に敷き詰めてお代官様に持参したり、鼠小僧が貧乏長屋に投げ込んだりするやつですね。単位は「両」「分(ぶ)」「朱(しゅ)」です。

金貨と銭貨は共に計数貨幣(又は定位貨幣)と言って、貨幣一枚の金額が決まっています。これは現代の貨幣と同じですので解り易いと思います。但し、金貨は四進法になっていますのでご注意下さい。四朱=一分、四分=一両、という関係に成っています。

銀貨は時代劇ではあまり見掛けませんが、もし両替屋の店先で天秤ばかりを使って何か重さを量っているシーンが有れば、それは銀貨です。銀貨は秤量貨幣と言って、現代の通貨のイメージとは掛け離れていて、形状も通貨というよりも銀の塊の様な物です。大型のものを「丁銀」(その形状から通称「なまこ銀」)と言い、これと小型の「豆板銀」を組み合わせ、秤で重さを測って決算されます。つまり重さ=金額ですので、通貨単位としては尺貫法の重量単位と同じ「貫(かん)」「匁(もんめ)」「分(ふん)」「厘(りん)」が使用されます。

さて、五匁銀の話に戻りましょう。五匁銀は本来秤量貨幣である銀貨で有るにも拘らず、一枚で五匁という定額を定め、計数貨幣として流通させようという当時としては画期的な貨幣でした。その後、明和九年(安永元年)の二朱判銀(通称「南鐐」)新鋳以降には多種の定額面の銀貨が製造されますが、五匁銀はそれらのさきがけとなるものでした。しかし、その流通は順調とは言えなかった様です。

幕府は五匁銀新鋳の二年後の明和四年、翌五年と立て続けに五匁銀の通用に関するお触れを出しています。

明和四年のお触れの前半「文字銀同品をもて製造せらるゝ五匁銀を。有來る錠銀。零銀に交へて通貨すべきよし。」は、「五匁銀を今迄の丁銀・豆板銀と併せて使用するように」と云う事で、明和二年の五匁銀新鋳の際に出されたお触れの内容の繰り返しです。後半は五匁銀と金貨との交換レートを明確にしたもので、「今より後は、五匁銀は時の相場にかゝはらず」十二枚で金貨一両と交換すると定めました。しかし長年の習慣はそう簡単には抜けない様で、相変わらず五匁銀の重さを量る輩が後を断たなかったのでしょうか、翌年「五匁銀一枚の星目。四分までの輕みは通用すべし」というお達しが出されます。ここの「分」は重量(=銀貨の額面)の単位で、「匁」の十分の一に当たります。実際の重量でいうと五匁銀一枚の重さが約18.75gであるのに対し、四分(約1.5g)迄の重量不足は無視しろという、かなり強引な指示です。併せて、不人気な為に両替屋の蔵に死蔵されがちな五匁銀は、お上に持って行けば何時でも「金に換て下さるべし」と保証する事によって流通を促しています。しかし、これら懸命な流通促進策にも拘わらず、残念ながら五匁銀の不人気は変わらなかった様で、新たな定額銀貨である南鐐の流通の始まった安永元年をもって五匁銀の鋳造は停止されます。鋳造期間は明和二年(1765)から安永元年(1772)の僅か八年間、総計約三十六万千二百枚(『日本貨幣カタログ』2014年版による)の鋳造をもって姿を消します。五匁銀は完全に失敗でした。

失敗の原因の一つとして、日常使いの通貨としての使い勝手の悪さが考えられます。五匁銀貨一枚のサイズは凡そ4.5cm×2.1cmの長方形で、厚みも有ります。一枚の重さは18.75g前後ですが、現行の500円硬貨が約7gですので凡そ二枚半分に相当し、結構かさばりますので多量の携帯には不向きです。もしも銭形平次が一文銭の代わりにこれを使ったならば、少し鍛練すれば相手に致命傷を与える事も可能でしょうが、もしも外してそのまま持ち逃げされてしまったりしたら目も当てられません。後でおかみさんにこっぴどく叱られそうです。

もう一点、五匁銀には根本的な欠陥が有ると考えられます。銀貨は秤量貨幣ですので、重さがそのまま金銭価値となります。五匁銀の重量は額面通り凡そ五匁ですし、匁という銀貨の単位が刻されていますので、五匁銀はあくまで銀貨のシステムに則った通貨といえます。そこに計数貨幣の性格を付与し、五匁銀十二枚(60匁)=金一両という固定レートを定めるとどの様な問題が起こるでしょうか。

金銀間の相場が公定レートである銀60匁=金一両に近い場合はさほど問題は無いのですが、実際の相場は日々変動しています。明和二年以降の数年間の相場(『日本史総覧 Ⅳ』「近世貨幣相場一覧」による)を調べて見ますと、概ね銀62~65匁=金一両と、やや銀安傾向で推移していた事が分かります。

さて、そんな或る日の事です。お上から「五匁銀十二枚=金一両」という公定交換レートが発表されました。聞く所によれば、今日の金銀相場は銀65匁=金一両だそうです。もしも貴方が五匁銀を持っていたとしたら、一体どうすべきでしょうか?

丁度切り良く十二枚の五匁銀(60匁)を持っていた事にしましょう。それを持って直ちに両替屋に向い、先ずは金一両と交換して下さい。以下、面倒なので両替手数料は無視します。次にその一両で銀を買えば、今日の相場の65匁分の銀貨が手に入りますので、何の苦労もせずに5匁の儲けが出ました。そういう訳ですので、両替屋の蔵に五匁銀がどんどん溜っていったのは当然ですね。

さて、5匁というと現代の感覚では7~8000円位ですかねえ。まあ豪遊は無理にしても、チェーンの居酒屋ならば二人で軽く祝杯を揚げる位には足りそうですね。お供致しましょう。

翌日は更に銀安が進み、相場は銀70匁=金一両となっています。

おや? 何か浮かぬ顔をしていますね。何々、もう一日待っていればもっと儲かったのに損したって? もう五匁銀は持っていないと・・・それならばご心配無く。五匁銀が無くっても大丈夫です。昨日の60匁は残ってますよね。それを持って両替屋に向いましょう。先ずは銀60匁を五匁銀十二枚と等価交換します。次にこの五匁銀十二枚を一両小判と交換します。最後に一両小判で銀70匁を買ったらば長居は無用、さっさと帰りましょう。財布の中身を確認すると、あら不思議。今日もいつの間にか銀が10匁増えています。正にマジック! 脅威の錬金術(あ、錬銀術か)です!!

さあ、今日は軍資金も豊富ですので少しグレードアップして、美人女将のいる小粋な小料理屋で祝杯とまいりましょう。

明けて翌日。市場では銀が猛反発し、金を売って銀を買い戻す動きが進んだ結果、銀40匁=金一両という超銀高の相場となりました。今日は財布に小判一枚(一両)を忍ばせて両替屋に向いましょう。え? 持ってないって? しょうが無いなあー 取り敢えず貸してあげるから後でちゃんと返してね。

先ずは持参の小判を五匁銀十二枚(60匁)と交換します。これはお上の決めた事ですから文句を言われる筋合いは有りません。次にこの五匁銀十二枚(60匁)を、同じ銀貨である丁銀・豆板銀で60匁分と等価交換します。最後にその内の40匁を使って一両小判を買って帰りましょう。帰りのあなたの財布には小判一枚と銀20匁が入っています。おっと、忘れない内に小判は返して貰いますが、残り20匁の大儲けです。よっしゃー!、今夜は豪遊じゃー!!

まあ実際には、こんなお人好しの両替屋はいないでしょうが、理論的にはこんな馬鹿げた事態が成立する訳で、五匁銀に根本的な欠陥が有る事をご理解頂けたかと思います。一体何がいけなかったのせしょうか。それには五匁銀と入れ替わりに登場した二朱銀貨、通称「南鐐」と比較して見るのが良いでしょう。

南鐐のサイズは2.8cm×1.6cm、重さは約10.2gで五匁銀の半分強です。これならば数枚持ち歩いてもさほど邪魔になりません。ところで南鐐は二朱銀貨と書きましたが、実は貨幣自体には額面が記されておらず、代わりに次の文字が刻まれています。

「以南鐐八片 換小判一両」(南鐐八片をもって、小判一両と換える)

これは、金貨である二朱判金と同価値である事を意味しています。五匁銀の時は後から慌てて通達を出しましたが、今回は貨幣本体に明記した事に大きな意味が有ります。これと似た表記に見覚えが有ります。維新後、明治六年に発行された10円紙幣には次の文言が印刷されています。

「此紙幣を持参の人えは何時たりとも拾圓相渡可申候也」

金本位制度に基く兌換紙幣というやつでしたね。紙幣はしょせん紙切れに過ぎませんので、それ自体に価値は有りません。そこで「政府の責任を持ってこの紙切れが10円の価値が有る事を保証する。疑うなら何時でも10円金貨と交換してやるから持って来やがれ」という訳です。南鐐の場合もこれと似た状況に有ります。

南鐐は八枚で金一両、五匁銀は十二枚で一両ですので一枚の価値としては南鐐の方が少し上です。しかし重量を量ると南鐐の方が全然軽い。南鐐を秤に乗せて重さを量っても全く意味が有りませんので、銀貨のシステムから完全に逸脱した銀貨と言えます。南鐐を銀貨として考えると金貨二朱分の価値は有りませんが、それをお上のご威光をもって、二朱判金と同価値である事を保証する事によって通用させた訳です。つまり南鐐は、素材は銀であっても実質的には金貨であると言って良いと思います。この点が五匁銀との最も大きな違いです。

南鐐も登場当初は多少混乱も有った様ですが、徐々に浸透して行きました。その後、同様の銀製の計数貨幣が数種発行されていきますが、それらには「一分銀」「一朱銀」という風に堂々と額面が刻印されています。

スミマセン。だらだらと長くなりましたが漸く結論です。五匁銀はその構造的な欠陥故に十分に流通せず、短期間で姿を消しました。その実態は幕府の公式な記録には明らかですが、当時の一般の人々にとっては馴染みの薄い、言わば幻の通貨だったのかも知れません。近年でも二千円紙幣っていうのが有りましたけど覚えていらっしゃいますか? 多分今でも通用する筈ですが、若い方々の中には見た事も聞いた事も無い方もいらっしゃるかも知れません。それと似た様な感じでしょうか。

当時(明和期以降)の様々な文芸作品を見ても、南鐐や四文銭がそれこそ頻繁に登場するのに対して、五匁銀の記述はあまり見た記憶が有りません。この事も五匁銀が余り流通していなっかた事を示す傍証となります。

これで『祢覚譚』や『半日閑話』の記述が曖昧であった理由が判明しました。五匁銀に関する正確な情報を把握出来ていなかったのです。曖昧な記載しか出来なかったやむを得ない事情が有ったと判断し、情状酌量の余地有りと認定します。よって最終評価は、オマケして△(甘過ぎ?)とします。

この時の火災によって吉原が全焼したのは間違い有りません。吉原はそれ迄も度々火災に遭っていますが、廓内全焼は新吉原に成ってからは初めての事でした。ここで問題となるのはこの火事の発生した日時です。

『祢覚譚』では単に四月五日と記していますが、他の二資料では『半日閑話』が「四月五日夜丑三刻」、『武江年表』では「四月六日、暁八ッ時」と、一見食い違っている様に見えます。しかし先に結論を言ってしまえば、どちらも間違いでは無いと言って良いと思われます。

江戸時代の時刻制には定時法と不定時法の二種類が有りました。定時法では一日を十二等分し、それに十二支を当てはめます。深夜0時の前後一時間が「子(ね)の刻」に当たります。以後二時間づつ丑・寅・卯・辰・巳と進み、午前11時から午後1時の間が「午(うま)の刻」で、そのど真ん中が「正午」です。以後未・申・酉・戌・亥と進み、子に戻ります。一刻は更に四等分され「一つ」から「四つ」迄に分けられます。

これを『半日閑話』の「丑三刻」に当てはめて見ましょう。「丑の刻」は午前1時から3時迄の二時間です。それを四等分した三つ目が「丑の三つ」ですので、午前2時から2時半の間という事に成ります。深夜ですので殆どの人は熟睡していますが、或る特別な目的を持った人は金槌と釘、及び藁人形を持って出掛けます。「草木も眠る丑三刻(うしみつどき)」とはこの事です。

定時法は現行の時制に似ていますので我々にも理解し易く、合理的なものと言えますが、実は大きな問題が有ります。当時の人々の殆どは時計という物を持っていませんので、現在時を正確に知る方法が有りません。その為、日常的には次に説明する不定時法による時制が使われていました。

不定時法では、日の出と日の入りの時刻(厳密には日の出前の空が明るくなる時刻と、日没後の暗くなる時刻)が基準と成ります。日の出から日の入りの間を昼、日の入りから日の出の間を夜とし、それぞれを六等分したものを「一刻(とき)」とします。従って、昼夜の長さが等しい春分と秋分の時期のみは昼夜の一刻の長さが等しくなり、更に定時法の一刻とも同じ長さに成ります。昼の時間の長い夏場には、昼の一刻は夜の一刻よりも長くなり、冬場はその逆に成ります。よって不定時法と呼ばれる訳です。

時刻は数字で示されますが、使われるのは四から九の数のみで、しかも何故か数が減って行きます。深夜の0時を九つと呼び、そかからの一刻(約2時間)が九つ時です。以後、一刻毎に八つ・七つと減って行き日の出時が六つ、通常これを特に「明六つ(あけむつ)」と呼びます。以後五つ・四つと進み、正午12時に再び九つに戻った後、八つ・七つ・六つ、こちらは「暮六つ(くれむつ)」で日の入り時刻、五つ・四つと進み九つ(0時)に戻ります。ちなみに午後の八つ時頃に取る軽食が「おやつ」です。

え? 定時法でも不定時法でも、時計が無ければ時間が判らないのは同じじゃ無いかって? ごもっとも。

勿論正確な時刻は判りませんが、不定時法の場合には大まかな時間を知る手掛かりが有ります。太陽の位置です。太陽は昼の九つの時刻に南中します。恐らく通常の生活圏の内ならば南の方角は大体分っていたでしょうから、そちらに太陽が有れば丁度九つ(正午)頃。太陽が東寄りならば午前、西寄りならば午後、更に太陽が真南と地平線の間のどの辺りの角度、位置に有るかで大まかな時刻を知る事が出来ます。江戸時代の様に時計が普及していなかった時代には、不定時法の方が生活に便利であったと思われます。

「でも、雨や曇りで太陽が見えなかったり、そもそも夜の間はどうするんだって?」

まあ、夜の間は時刻が判らなくてもそれ程不便は無いでしょうが、雨や曇りも、勿論夜間もご心配無く。例え時計は持っていなくても時報だけは聞く事が出来ました。所謂「時の鐘」です。

当時、江戸を始めとして大きな都市には、不定時法による時刻を知らせる「時の鐘」が設けられていました。時の鐘と言っても、何も特殊な構造をした鐘が有る訳では無く、普通の寺院に有る梵鐘と同じものです。これを撞く回数によって人々に時刻を知らせましたので、江戸の人々の生活は不定時法の時刻に従っていました。

ところで「時の鐘」に関して面白い話が有るのですが、聞いて貰えますか? えっ? 駄目? 脱線ばかりしてないで早く先に進めと・・・ごもっとも。残念ですが、いずれ別の機会にお届けする事にしますのでお楽しみに。

では話を戻し、『武江年表』で吉原火事の発生時刻とされた「四月六日、暁八ッ時」とは、今の時制では何時頃の事でしょうか。幸いな事に四月六日は春分の直後ですので、一刻をほぼ2時間として計算して問題無いでしょう。

「暁」は、現代では夜明け前に空が白み始める時間帯を指しますが、江戸時代ではその少し前の時間帯の事を言いますのでご注意下さい。不定時法では同じ数の時刻が午前と午後の二回有りますので、特に区別する必要が有る場合には頭に夜・暁・朝・昼・夕・宵等を付けて呼びます。但し日常の会話では、特に間違えそうな心配が無ければ付けなくても構いません。文芸作品等の中でも、昼か夜かが明らかな場合には付けない方が多かった様な印象を受けます。例えば落語の『時そば』では、「ところで今、何時(なんどき)だい?」の問いに対しては「へい、九つです」で通じます。

『武江年表』の記述の場合には「八つ」だけでは夜か昼か区別が付きませんので、「暁」を付ける事によって夜の「八つ」(午前2時頃)の事だと判ります。更に午前3時頃になると、通常「八つ半」と呼びますので、「暁八ッ時」は午前2時過ぎ、3時前という事に成り、『半日閑話』の「夜丑三刻」の記述とピッタリ重なりました。目出たし/\・・・じゃ無かった。大切な事を忘れるところでした。火災の発生した日付です。

火災発生の日付は『祢覚譚』では単に「四月五日」、『半日閑話』では「四月五日夜丑三刻」、これに対して『武江年表』では「四月六日、暁八ッ時」とされています。一体どちらが正しいのでしょうか? 先に答えを言ってしまえば、どちらも間違いではありません。問題は、五日から六日に日付が替わるのは、何時の時点かという点です。

現代的な基準で言えば、日付は午前零時をもって切り替わりますので、火災の発生した午前二時過ぎ頃は四月六日の事になります。江戸時代も正式な暦上では子の正刻、つまり午前零時をもって日付が替わりましたので『武江年表』の「四月六日、暁八ッ時」は問題無く正解です。しかし、日常生活において日が改まったと感じるのは通常は朝、夜が明ける前後の時間帯では無いでしょうか。この感覚は現代にも通じるものでしょう。例えば、時計が夜中の零時を回った時に「さあ、今日も一日頑張るぞ~」と気合を入れる人は少ないでしょう。一方夜明け前、白み始めた水平線を見つめ、新たな一日の始まりを感じながら「日本の夜明けは近いぜよ」と呟いてしまうのが日本人です。

翻って江戸時代はどうだったかと言うと、同じく夜が明けて日が改まるという認識が強かった様で、例えば大晦日に繰り広げられる掛け取りとの攻防も、何とか元日の朝まで逃げおおせれば勝ち。つけの支払いは次の節季まで延期と成りました。

具体的な例として良く出されるのが元禄十五年に起きた赤穂事件、有名な赤穂浪士による吉良邸討ち入りですね。浪士が集結したのは十二月十四日の夜の事ですが、実際に討ち入って吉良の首を取ったのは翌十五日の未明から早朝にかけての事です。しかし当時の記録を見ると

、討ち入りを十四日の夜の事とする記録が多く見られます。

この様に、当時の人々にとっては赤穂浪士による吉良邸討ち入り事件は、十二月十四日の夜の事だったと認識されていた事が確認されます。

『半日閑話』や『祢覚譚』が吉原の火災を四月五日としたのもこれと同じ理由で有り、決して間違いという訳では有りません。よって評価はオマケという事では無く、○として良いでしょう。

この彗星はかなり大きなもので、しかも長期に渉って観察されたようで多くの記録が残されています。それらによると彗星の出現は明和六年(1769)の出来事に間違い無く、明和五年の事とした『祢覚譚』は決定的な間違いと言わざるを得ません。しかし内容的に見ると、単に間違いと切り捨ててしまうのでは勿体無い、ユニークな情報を含んでいます。

『半日閑話』に見られる通り、当時既に「彗星」という名称が使用されていた様です。『武江年表』に見られる「孛星(はいせい)」も彗星の同義語で、「孛」の一字でも彗星を意味します。『祢覚譚』の「勃星」も同義と見て良いでしょう。「孛」「勃」の音は「ボツ」で共通しており、「にわかに起こる」という意味も共通する「勃」で代用したのでしょう。『祢覚譚』の「ほうき星」は現在でも通用している名称ですので、特に説明は不要でしょう。「茶筅星」は他資料ではあまり見掛け無い名称ですが、その形状の類似から容易に了解出来ます。三資料に共通して見られる「稲星」は以前から有った言葉では無く、この時に出現した彗星に対して新たに名付けられた、言わばニックネームの様なものだと思われ、読みは「いなほ(ぼ)し」で良いでしょう。名前の由来は勿論「此形ち稲の穂に似たれば」故の命名でしょうが、『祢覚譚』では同じ発音の「異(い)な星」とも呼ばれた事を記録しています。いかにも、くだらない地口・語呂合わせが大好きな江戸っ子が思い付きそうな名前で有り、記事に確かなリアリティーを与えている様に感じます。

この様に『祢覚譚』の記述には他資料に見られないユニークな内容が含まれています。この点を考慮して、評価では多少色を付けてあげたいのは山々なのですが、いかんせん発生年の間違いはやはり致命的と言わざるを得ません。よって涙を飲んで評価は×とします。

そしていよいよ「めくり」です。これに該当する資料は(『我衣』を除いて)他には見当たりません。

続いて明和六年に入ります。この年も記事の数は五件ですが御心配無用。どれも簡潔、且つ具体的な内容ですので(残念ながら)余談を挟む余地は無さそうです。

『半日閑話』の記述ですと「同月十八日」が明和六年三月十八日の様に読み取れますが、これですと開帳期間(30日+20日)と合いません。『武江年表』の示す「四月十八日より六月八日迄」が正解でしょう。

評価は勿論○です。

幕府側の記録によれば、江戸城西丸の修復の仰せが出されたのは明和五年二月の事ですが、普請が完了したのは翌明和六年ですので問題無し。評価は○です。

これも伊勢神宮側の公式記録が有りますので間違い有りません。評価は○です。

これも評価は○です。

深川三十三間堂と聞いてもピンと来ない方が多いかも知れませんが、実は当時、江戸深川にも三十三間堂が存在しました。京都東山の蓮華王院三十三間堂を模したもので、元々は寛永十九年(1642)に今の浅草付近に建立されましたが、元禄十一年(1698)に火災で消失。その後、元禄十四年(1701)深川に再建されました。

建物の規模も本家と同等で、全長約120メートル程もある巨大な建造物ですので、これが吹き倒されたというのですからかなりの破壊力です。当日は雷雨を伴った荒天だった様ですが、もしもこれ程の強風が江戸全域に吹き荒れたとしたら、かなり甚大な被害をもたらした筈です。しかし何故か、それ程の大災害が有ったらしい形跡は見当たらず、強風の被害はかなり狭い範囲に限られていた様です(多分)。という事はアレですね。竜巻とかダウンバーストとかいう類いの気象現象の可能性が考えられ、運悪く三十三間堂を直撃したのでは無かろうかと思われます。

ちなみに三十三間堂は倒壊から36年後の文化二年(1805)に同地に再建されましたが、維新後の明治五年(1872)に廃寺と成り、その姿を消してしまいました。惜しむべし。

こぞって記録されているところを見ると、かなりの大流行だった様です。これ程感染力が強かったという事は単なる風邪では無く、恐らくインフルエンザ、しかも新型のインフルエンザだった可能性が高いと考えられます。

これも評価は勿論○です。

以上、結果を集計しますと、「めくり」を除いた10件の記事の内で評価○が9件、△と×が各1件づつです。○を1ポイント、△を0.5ポイント、×を0ポイントとして平均点を出すと、正答率は85%と成りました。

この数字をどう評価するかは難しい所ですが、まあ及第点と言って良いと思います。あくまでサンプル検査の結果に過ぎませんが、『祢覚譚』の内容にはそこそこの信憑性が有り、少なくとも荒唐無稽な与太話では無いと結論付けられます。