杮復偐傜悢夞偵暘偗偰丄乽傛傒乿媄朄偵娭偡傞嵟廳梫帒椏偱偁傞亀塉拞搆慠憪亁慡暥偺僥僉僗僩傪岞奐偟丄撪梕傪専摙偟偰峴偒傑偡丅

亀塉拞搆慠憪亁偺姰杮偼暫屔導埌壆偺揌悏旤弍娰偵廂憼偝傟偰偄傑偡丅懠偵偼堦嶜偺傒丄幚暔枹尒偱偡偑搶嫗崙棫攷暔娰偵亀偐傞偨偺杮亁偲偄偆彂柤偱廂憼偝傟偰偄傞暔偑桳傝傑偡偑丄姰杮偱偼柍偄條偱偡丅尰懚偡傞偺偼偙偺擇揰偺傒偲偄偆慡偔偺婬杮側偺偱偡偑丄戝曄桳擄偄帠偵揌悏旤弍娰杮傪尦偵偟偨姰慡暅崗杮偑亀峕屗傔偔傝夑棷懡丂帒椏廤亁乮擔杮偐傞偨娰曇丂嬤悽晽懎尋媶夛姧丂徍榓屲廫擭乯偵廂傔傜傟偰偍傝丄扤偱傕娙扨偵偦偺慡杄傪抦傞帠偑弌棃傑偡丅摨帒椏廤偵偼嵅摗梫恖巵偵傛傞東崗媦傃徻嵶側夝愢傪嵹偣偨嶜巕偑廂傔傜傟偰偄傑偡偺偱丄嫽枴傪偍帩偪偺曽偼惀旕堦撉傪偍姪傔偟傑偡丅彯丄嵅摗巵偼偙傟偵愭峴偟偰亀婫姧屆愳桍亁乮愳桍嶨攐尋媶夛丂徍榓巐廫嬨擭堦寧憂姧乯偺憂姧崋偐傜巐夞偵傢偨偭偰乽偐傞偨栚晅奊塉拞搆慠憪乿傪楢嵹偝傟偰偄傑偡偺偱暪偣偰偛嶲徠壓偝偄丅杮峞傪彂偔偵摉偨偭偰偼嵅摗巵偺夝愢傪戝偄偵嶲峫偵偝偣偰捀偒傑偟偨丅幚嵺偺強丄峕屗暥寍傗楌巎帠幚偵娭偡傞変乆偺抦幆偼嵅摗巵偺懌尦偵傕媦偽側偄偲偄偆偺偑惓捈側偲偙傠偱偡偑丄巵偺怗傟偰偄側偄帠崁偺夝愢傗暥專帒椏偺徯夘丄媦傃嵅摗巵偺夝庍偵懳偡傞媈栤揰傕岎偊側偑傜峞傪恑傔偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

嵟弶偵彂帍傪惍棟偟偰偍偒傑偡丅

丂丂敾宍丂丂敿巻敾敿嵸擇僢愜丄墶杮

丂丂丂丂丂丂嵍塃16.3cm丄揤抧11.2cm

丂丂昞巻丂丂敄拑昞巻丒戣猓柍偟

丂丂彂柤丂丂彉堦挌昞偺朻摢偵亀偐傞偨栚晅傦塉拞搆慠憪亁

丂丂丂丂丂丂摨暥枛偵乽塉拞搆慠憪偲戣偟偸乿偲桳傝

丂丂挊幰丂丂彉屲挌棤偵乽嶌幰丂懢妝乿偲桳傝

丂丂斉尦丂丂晄柧

丂丂姧擭丂丂彉偵乽柧榓榋塏僲惓寧乿

丂丂丂丂丂丂骐偺枛偵乽柧榓幍丂撔偺惓寧栚弌搙擔乿

丂丂拰戣丂丂彉暥乽彉乿丄杮暥乽塉拞乿

丂丂挌悢丂丂彉暥嬨挌丄杮暥嶰廫挌

丂丂墱晅丂丂柍偟

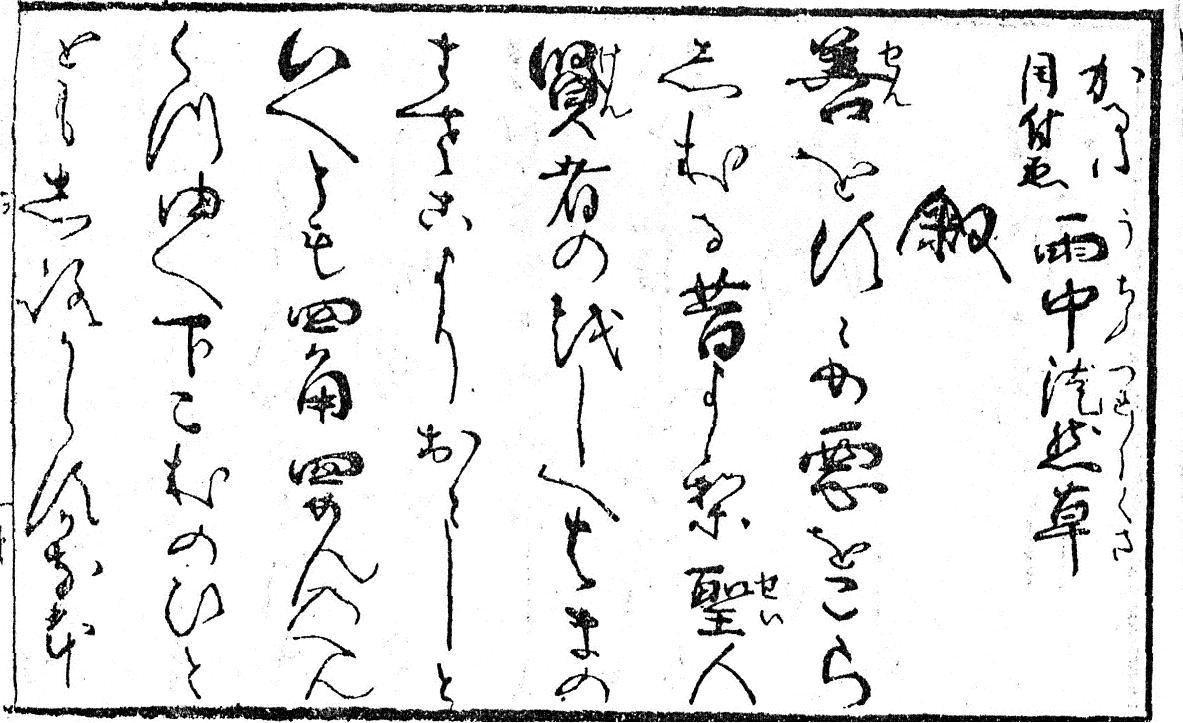

慞傪姪傔埆傪挦傜偟傓傞丅愄傛傝惞恖尗幰偺嫵偊昹偺恀嵒傛傝懡偟偲尵偊偳傕丄巐妏巐柺偺曃孅備偊壓崻偺恖柺敀偐傜偢丅壖柤杮偵偍偳偗岎偠傝偺嫵孭傪埬偠弌偡帠丄偦偺岟戝妛偵夁偓偨傝丅偙偺嶜偼埆傪憺傑偣傞堊丄楬拞偵幪偰桳偟傪廍偄塉拞搆慠憪偲戣偟偸丅

丂丂柧榓榋塏僲惓寧

側偐側偐奿挷崅偄彉暥偱偼桳傝傑偡偑丄戝偟偨撪梕偱偼桳傝傑偣傫丅杮彂姧峴偺栚揑偼姪慞挦埆丄埆傪憺傓怱傪堈偟偔愢偔堊偲弎傋偰偄傞栿偱偡偑丄幚嵺偵撉傒恑傔傞偲偡偖偵杮彂偺撪梕偲偼慡偔柍娭學偱偁傞帠偵婥晅偒傑偡丅偙偺彉暥帺懱偑堦庬偺煭棊偲峫偊偰椙偄偱偟傚偆丅

亀塉拞搆慠憪亁偲偄偆彂柤偵偮偄偰峫偊偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅尵偆傑偱傕柍偔乽搆慠憪乿偼媑揷寭岲偺悘昅偐傜偺棳梡偱偡丅摉帪偐傜亀媑尨搆慠憪亁亀怓棦搆慠憪亁摍亀仜仜搆慠憪亁偲偄偆彂柤偼偐側傝偺悢偑尒庴偗傜傟傑偡偑丄乽塉拞乿偲晅偗偨嶌幰偺傾僀僨傾偼拞乆煭棊偰偄傑偡丅幚偼塉偲僇儖僞偵偼怺偄墢偑桳傝丄峕屗暥寍偵傕悢懡偔偙偺慻傒崌偣偑搊応偟傑偡丅

屲寧塉偲偼媽楋偺屲寧偺塉偱偡偺偱尰嵼偱偼榋寧崰丄偮傑傝攡塉帪婜偺挿塉偺帠偱偡丅塉偲僇儖僞偺慻傒崌偣偱嵟傕懡偄偺偼弔塉偱偡丅偙偺応崌偺弔塉偲偼扨偵弔偺塉慡斒偱偼柍偔丄庡偵惓寧偺塉傪堄枴偟傑偡丅

尰戙偱傕塉崀傝偼壗偐偲晄曋側傕偺偱偡偑丄摉帪偼尰戙偲偼斾傋暔偵側傜側偄掱栵夘側傕偺偱偟偨丅摿偵峕屗偺怑恖偺壴宍偱偁傝丄廬帠偡傞恖悢傕懡偐偭偨戝岺傗嵍姱偲偄偭偨丄偄傢備傞弌怑偲屇偽傟傞恖乆偵偲偭偰偼惓偵乽彜攧偁偑偭偨傝乿忬懺偱偡偟丄朹庤怳乮傏偰傆傝乯摍偺峴彜丄業揦彜偲偄偭偨楇嵶彜恖偵偲偭偰塉偼巰妶栤戣偲尵偭偰傕椙偄偱偟傚偆丅偟偐偟壗帠偵懳偟偰傕挻億僕僥傿僽側偺偑峕屗偭巕偱偡丅偔傛偔傛偟偰偄偰傕巇曽側偄偺偱

偲偄偆帠偵側傝傑偡丅塉偱慡偔巇帠偵惉傜偢帪娫偼偨偭傉傝丄偐偲偄偭偰尰戙偺傛偆偵條乆側屸妝庤抜偑桳傞栿偱傕柍偟丅偦傫側帪乽峕屗僇儖僞乿偙偦偑嵟傕庤寉側屸妝庤抜偩偭偨栿偱偡丅

偍偦傜偔摉帪偺恖乆偵偲偭偰丄塉偺拞偮傟偯傟偵丒丒丒偲尵偊偽丄愭偢楢憐偡傞偺偼乽峕屗僇儖僞乿偩偭偨偺偱偼柍偄偱偟傚偆偐丅偮傑傝亀塉拞搆慠憪亁偲偄偆彂柤帺懱偑乽峕屗僇儖僞乿傪楢憐偝偣傞偵廫暘側傕偺偩偭偨偺偱偡丅

悵丄奀拞偵擖傝敻偲惉傞偲偼媣偟偄尵梩側傟偳傕丄扤傕尒偨恖傕柍偟丅崱丄栚慜偵妡庢傝曄偠偰楃幰偲惉傞丅堦栭柧偗傟偽婥傕曄偠丄傾丷傑乀偺旂丄傑偨崱擭傕嶰昐榋廫梋働擔偲巕嫙憡庤偺憃榋傕丄乽偦傟敔崻偠傖偐傜擔杮嫶傊婣傜偟傖傟乿偙偺曉摎偵峴偒曢傟偟愜偐傜乽掄庡丄屼撪偐丅傑偢梉楃側傟偳屼栚弌偨偟丅壗傫偲憃榋傛傝傛傒乮撉乯偼婥柍偟偐丅乿乽偝傟偽偝傟偽婥偼桳傞偗傟偳栶偲傗傜傪抦傜偸丅乿乽偝偭偰傕偒偮偄栰曢偠傖側丅壗屘敔崻偐傜婣傝偟帠傢偄側丅廗傢偸宱偼撉傑傟偸摴棟丅偙傟傪尒媼偊丅偙偺堦嶜偼変摍戝愗偺栶晅丅抦傜偸偼枛戙偺抪偠傖丅尒媼偊尒媼偊丅乿

戞擇偺彉偱偼堦揮丄偖偭偲偔偩偗偨暥懱偲側傝丄杮彂偺恀偺栚揑偑帵偝傟傑偡丅偮傑傝媄朄乽傛傒乿偺乽栶乿偵偮偄偰嫵偊傞彂偩偲偄偆栿偱偡丅杮彂偺杮暥偵偼慡晹偱俋侽庬偁傑傝偺乽栶乿偑徯夘偝傟偰偄傑偡丅偦偺拞偵偼乽嶰岝乿乽懙乿乽偼偹乿乽曵偟乿乽堦嬨乿乽嶰攏乿摍峕屗弶婜偐傜拞婜偵偐偗偰偺暥專偵傕偟偽偟偽尒傜傟傞傕偺傕婔偮偐桳傝傑偡丅堦曽乽偹偼傫乿乽偐傓傠乿摍偺晛捠柤帉傗乽偒偔屲榊乿乽巗傑偮乿摍偺恖婥壧晳婈栶幰偺柤慜丄乽傛傝傑偝乿乽憡攏乿摍偺楌巎忋偺恖暔柤偲偄偭偨屌桳柤帉傪栶柤偵姤偟偨堦楢偺乽栶乿偑桳傝傑偡丅悢揑偵偼屻幰偑戝晹暘傪愯傔偰偄傑偡偑丄偙傟傜偼屆偄暥專偵偼傎偲傫偳尒摉偨傜偢丄峏偵搊応偡傞壧晳婈栶幰柤偺擭戙傪峫偊傞偲丄偙傟傜懡偔偺乽栶乿偼杮彂偺姧峴偐傜偦傟掱墦偔柍偄帪戙丄偍偝傜偔曮楋擭娫崰(1751-1764)埲崀偵惉棫偟偨偺偱偼柍偄偐偲峫偊傜傟傑偡丅

壗傟偵偣傛丄偙傟傜偺朿戝側乽栶乿慡偰傪婰壇偡傞偺偼梕堈側帠偱偼桳傝傑偣傫偺偱丄杮彂偺條側乽栶乿偺庤堷偒彂偺廀梫偑惗偠偨偲峫偊傜傟傑偡丅偟偐偟庤堷偒彂偑昁廀偲側傞掱偵暋嶨壔偟偨僎乕儉偼丄偦偺暋嶨惈傪墇偊偰梋傝偁傞柺敀偝乮椺偊偽僐儞僩儔僋僩丒僽儕僢僕傗杻悵摍乯偑柍偄尷傝偼悐戅偟偰偄偔塣柦偵桳傞偲尵偊傑偡丅乽傛傒乿偵娭偟偰尵偊偽丄偄傒偠偔傕乽偝傟偽偝傟偽婥偼桳傞偗傟偳栶偲傗傜傪抦傜偸丅乿偲偄偆僙儕僼偵昞偝傟傞傛偆偵乽栶乿偺夁搙偺暋嶨壔偵場偭偰梀媃恖岥偺尭彮傪傕偨傜偟丄媄朄偲偟偰偺悐戅傪彽偄偨偺偱偼柍偄偱偟傚偆偐丅

乽峕屗僇儖僞乿偺楌巎傪怳傝曉傟偽丄杮彂偺姫枛偵婰偝傟偨乽柧榓幍擭(1770)乿偲偄偆擭偼乽傔偔傝乿媄朄偺暥專弶弌偱偁傞亀扖枻偺墍亁偺姧擭偵堦抳偟偰偄傑偡丅偦偟偰悢擭屻偵巒傑傞乽傔偔傝乿偺戝僽乕儉偵傛偭偰乽傛傒乿偼乽峕屗僇儖僞乿偺庡栶偺嵗傪捛傢傟傞帠偲側傝傑偡丅杮彂亀塉拞搆慠憪亁偼惓偵乽峕屗僇儖僞乿偺楌巎偺戝偒側揮姺婜傪徾挜偡傞堦嶜偲尵偊傑偡丅

戞嶰偺彉偵帄偭偰丄傛偆傗偔僇儖僞偵怺偔娭傢傞撪梕偵側偭偰偒傑偡丅偙傟傕慡懱偲偟偰偼堿梲愢丄懢嬌恾愢丄擇廫敧廻愢摍傪偙偠偮偗偨堦庬偺煭棊偵夁偓傑偣傫偑丄拞偵悢懡偔偺僇儖僞梡岅偑愜傝崬傑傟偰偍傝丄乽峕屗僇儖僞乿偵娭偡傞帒椏偲偟偰偼怓乆偲嫽枴怺偄忣曬傪採嫙偟偰偔傟偰偄傑偡丅

丂彂晅傪尒傟偽

偦傟壛棷懡偼堿梲榓崌傪昞偟丄憡崌傪杮媀偲偟偰崌弶傓傞偺庻側傝丅傛偮偰壛晉懡偲柤晬偔丅惓寧傛傝廫擇寧傪昞偟丄愡暘傛傝堦梲偺婥偞偡偲偙傠傪傕偮偰壓傛傝忋傊愗傝忋偘愗傝忋偘丄堿偼梲偵曉偡丅嶰乆嬨偺悢傪帾偒丄棊奊偲偄偭偰堦枃庢傞偼戝嬌側傝丅巐強傊嬨枃偯偮帾偔偼巐嬨嶰廫榋恄傪徾傝丄堦恖媥傓帪偼奊悢嶰嬨擇廫幍丄塃偺戝嬌堦枃傪壛偊偰揤偺擇廫敧惎傪庢傟傝丅

朻摢乽彂晅傪尒傟偽乿偲尦僱僞偺懚嵼傪惓捈偵敀忬偟偰偄傞傛偆偵丄偙偺堦暥偲帡捠偭偨儌僠乕僼偼懠偺暥寍嶌昳偵傕尒傜傟傑偡丅嵅摗梫恖巵傕巜揈偝傟偰偄傞煭棊杮亀嶇暘榑亁傗墿昞巻亀奐挔棙塿嶥梀崌亁偲偼乽傛傒乿偲乽傔偔傝乿偺堘偄偼桳傞傕偺偺丄戝曄帡捠偭偨儌僠乕僼偲尵偊傑偡丅偙偙偱偼傛傝屆偄椺偲偟偰掑嫕嶰擭(1686)姧偺亀幁偺姫昅亁偐傜丄摨條偺傾僀僨傾偵婎偯偔堦暥傪偛徯夘偟偰偍偒傑偡丅

乽壓傛傝忋傊愗傝忋偘愗傝忋偘乿偲桳傞偺偼埲慜専徹偟偨僇儖僞偺愗傝傑偤乮僔儍僢僼儖乯傪昞偟偰偄傞條偱偡丅峏偵憐憸偡傞偲丄摉帪峴傢傟偰偄偨僇儖僞偺愗傝曽偼丄尰嵼偱傕変乆偑僩儔儞僾傪愗傞帪偵捠忢峴側偭偰偄傞傗傝曽偱偁傞乽僸儞僘乕丒僔儍僢僼儖乿偲屇偽傟傞曽朄偩偲巚傢傟傑偡丅墷暷偱傛偔峴側傢傟傞愗傝曽偱偁傞乽僆乕僶乕僴儞僪丒僔儍僢僼儖乿偑僇乕僪傪忋偐傜壓偵夞偟偰峴偔偺偵懳偟偰丄乽僸儞僘乕丒僔儍僢僼儖乿偱偼媡偵壓偐傜敳偒庢傝忋偵夞偟傑偡丅惓偵暥拞偺乽壓傛傝忋傊愗傝忋偘愗傝忋偘乿偺昞尰偵傄偭偨傝偱偡丅

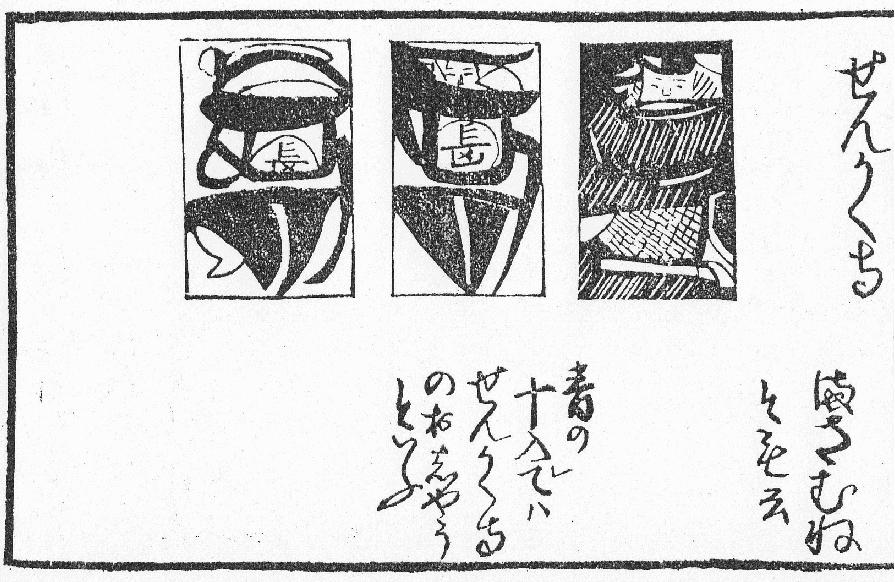

愳桍丄嶨攐偐傜丄偙偺乽僇儖僞傪愗傞乿偲偄偆峴堊傪戣嵽偲偟偨嬪傪偛徯夘偟傑偡丅

擇嬪嫟偵亀塉拞搆慠憪亁偲傎傏摨帪婜偺嶌偱偡丅枩嬪崌偺嬪偐傜摉帪偼乽偪傚偒偪傚偒愗傞乿偲偄偆峴堊偼丄欶偐傞偨偺嶌朄偲偟偰岲傑偟偔柍偄偲峫偊傜傟偰偄偨帠偑敾傝傑偡丅偱偼乽偪傚偒偪傚偒乿偲愗傜傟偰偄偨暔偼壗偐偲偄偊偽乽峕屗僇儖僞乿偵奜側傝傑偣傫丅摉帪偼乽欶偐傞偨乿偼忋昳偱偁傝乽峕屗僇儖僞乿偼壓昳偲擣幆偝傟偰偄傑偟偨偺偱丄乽峕屗僇儖僞乿偲摨偠傛偆偵乽偪傚偒偪傚偒愗傞乿偲偄偆摦嶌偼昳偑柍偄偲尒橍偝傟偨偺偩偲巚傢傟傑偡丅

師偵僇儖僞傪奺嫞媄幰偵攝傞抜偲惉傝傑偡丅

乽嶰乆嬨偺悢傪帾偒丄棊奊偲偄偭偰堦枃庢傞偼戝嬌側傝丅巐強傊嬨枃偯偮帾偔偼巐嬨嶰廫榋恄傪徾傝乿偺晹暘偼亀攷汅巇曽亁偺乽傛傒巇曽乿偺乽庤崌巐恖堦恖偊嬨枃僣丷帾晬抲丄巆傝嶥傪巰銐偲彞丄彍抲岓帠乿偲偄偆婰弎偵懳墳偟偰偍傝丄偙偙偐傜乽傛傒乿偺婎杮宍偼巐恖偵傛傞嫞媄偱桳傝丄庤嶥偼奺帺偵嬨枃偲偄偆帠偑妋擣弌棃傑偡丅偨偩偟丄懕偄偰乽堦恖媥傓帪偼奊悢嶰嬨擇廫幍乿偲桳傞傛偆偵丄庤偺埆偄堦恖偑彑晧偐傜崀傝偰巆傝偺嶰恖偺傒偱嫞媄偡傞応崌傕桳偭偨條偱偡丅峏偵憐憸傪夢傜偣傟偽乽嶰乆嬨偺悢傪帾偒乿偲偄偆偺偼丄嬨枃偺嶥傪攝傞嵺偵堦枃偯偮攝傞偺偱偼柍偔丄堦搙偵嶰枃偯偮嶰夞偵暘偗偰攝傞偺傪昞偟偰偄傞偺偱偼柍偄偱偟傚偆偐丅尰戙偵揱傢傞乽敧敧乿乽僥儞僔儑乿乽億僇乿摍偺揱摑揑側壴嶥媄朄偺懡偔偱偼堦搙偵嶰枃側傝巐枃偺嶥傪堦搙偵攝傞曽朄偑庢傜傟傑偡偟丄恖媑抧曽偺乽偆傫偡傫偐傞偨乿傕摨條偵嶰枃偯偮攝傝傑偡丅偙傟傜偼慡偰乽峕屗僇儖僞乿偺攝傝曽偺揱摑傪庴偗宲偄偩傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅

乽棊奊乿偼亀攷汅巇曽亁偱偼乽巰奊乿偲屇偽傟偰偄傑偡偑丄椉幰偼摨偠傕偺偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

偮傑傝乽巰乿偼墢婲偑埆偄偺偱丄惓寧偺娫偩偗偼乽巰奊乿偺巊梡傪旔偗偰乽棊奊乿偲屇傇偲偄偆栿偱偡丅亀塉拞搆慠憪亁傕惓寧偺弌斉偱偡偺偱乽棊奊乿傪巊梡偟偰偄傑偡偑丄捠忢偼乽巰奊乿偲屇傇偺偑晛捠偩偭偨條偱丄暥專偵尒傜傟傞偺傕杦偳偑乽巰奊乿偱偡丅 偙偙偱峕屗婜偺愳桍丄嶨攐偵搊応偡傞乽巰奊乿偵偮偄偰尒偰傒傑偟傚偆丅屆偔偼廫榋悽婭弶摢偐傜乽巰奊乿偺婰弎偑尒傜傟傑偡丅

乽巰奊乮棊奊乯乿偵娭偟偰偼亀塉拞搆慠憪亁拞偺屻偺晹暘偱乽屇弌偟偲偄偆偼丄棊奊傪擖傟偰栶偵偡傞傪屇弌偟偲偄偆側傝乿偲愢柧偝傟偰偍傝丄彑幰偑栶揰傪寁嶼偡傞嵺偵庤嶥偺堦枃偲偟偰埖傢傟偨帠偑夝傝傑偡丅乽巰奊乿偑懡偔偺栶偺峔惉偵棈傓乽偁偞乿傗乽庍夀廫乿偲偄偭偨廳梫側嶥偩偭偨応崌丄堦婥偵摼揰偑憹偊傞壜擻惈偑桳傝傑偡丅偦偙偱尦乆偺揰偑掅偄応崌偼乽巰奊乿偵傛傞堦敪媡揮傪婜懸偟偰

偲婜懸偟偰奐偗偰偼尒偨傕偺偺丄戝掞偼偨偄偟偨嶥偱偼柍偔僈僢僇儕偡傞働乕僗偺曽偑懡偐偭偨偱偟傚偆丅偟偐偟婛偵庤嶥偱懡偔偺栶傪帩偪丄崅摼揰偑妋掕偟偰偄傞応崌偼乽巰奊乿傪奐偗傞偺傕梋桾枮乆偱偡丅

偊偰偟偰偙偆偄偆帪偵尷偭偰椙偄嶥偑棃傞傕偺偱丄乽巰奊乿偐傜乽庍夀廫乿偑尰傟偰峏偵怴偨側栶偑婔偮偐惉棫丅偙傟傪尒偨巆傝偺嶰恖偼婄柺憮敀偲惉傝

偲偄偆帠偵惉傝傑偡丅偙偺條偵僪儔儅僠僢僋側揥奐傪惗傓乽巰奊乿偼丄愳桍丄嶨攐偺愨岲偺戣嵽偲偟偰梡偄傜傟傑偟偨丅

乽棊奊乿乽戝嬌乿偵娭偟偰偼丄嵅摗梫恖巵偑亀峕屗傔偔傝夑棷懡帒椏廤丂夝愢亁乮p19-p20乯偵師偺傛偆偵彂偄偰偄傑偡丅

巐廫敧枃偺嶥偺偆偪愒嶥偺廫擇枃傪彍偒丄巆傝偺嶰廫榋枃傪梡偄傞丅

乮拞棯乯

恊偼丄偙偺拞偐傜堦枃傪戝堷偵堷偐偣傞丅偙偺嶥傪丄棤柺傪岦偗偨傑傑丄嵗姉抍偺壓側偳偵巇晳偆丅偙傟傪棊奊傑偨偼巰奊偲偄偆丅偙偺棊奊偑偄偐側傞嶥偱偁傞偐偼丄搇媄幰偼抦傞偙偲偑弌棃偸偺偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺棊奊偺戙傝偵偊傃擇偺嶥傪壛偊傞丅偊傃擇嶥偵偼乽戝嬌乿偺暥帤偑擖偭偰偍傝丄偙傟傪戝嬌嶥偲偄偆丅嫲傜偔僩儔儞僾偺僕儑乕僇乕偺栶偵摉傞偺偱偁傠偆丅帺桼帺嵼偵曄恎偡傞摿庩嶥偱偁傞偐傜丄傄傫偵傕擇偵傕丄攏偵傕偒傝偵傕揮梡偱偒傞偺偱偁傠偆丅

嵅摗巵偼偐側傝嬶懱揑偵乽堦枃傪戝堷偵堷偐偣傞乿乽棤柺傪岦偗偨傑傑丄嵗姉抍偺壓側偳偵巇晳偆乿乽戙傝偵偊傃擇偺嶥傪壛偊傞乿偲愢柧偟偰偄傑偡偑丄偙傟偑擛壗側傞帒椏偵婎偯偔傕偺偐偼晄柧偱偡丅偙傟偵懳偟亀攷汅巇曽亁偺乽傛傒巇曽乿偵偼乽庤崌巐恖堦恖偊嬨枃僣丷帾晬抲丄巆傝嶥傪巰銐偲彞丄彍抲岓帠乿偲桳傝丄嶰廫幍枃偺嶥傪巐恖偵嬨枃偯偮攝偭偨巆傝偑帺摦揑偵乽巰奊乿偵惉傞偲夝庍弌棃傑偡丅

乽偊傃擇乮奀榁擇乯乿偲偼乽愒擇乿偮傑傝愒奊乮僀僗乯偺俀偺嶥偺暿徧偱丄奀榁偺奊偑昤偐傟偰偄傞帠偐傜偺柦柤偱偡丅偲偙傠偱亀攷汅巇曽亁偵偼乽奀榁擇乿嶥偺巊梡偼柧婰偝傟偰偍傜偢乽偐傞偨嶰廍幍枃丂傔偔傝偐傞偨巐廫敧枃僲撪愒銐嶥廫嫫枃傪彍乿偲桳傝傑偡丅暥柺捠傝偩偲係俉乕侾俀亖俁俈偲惉傝丄寁嶼偑崌偄傑偣傫丅摉帪偺傔偔傝嶥偵偼捠忢偺巐廫敧枃偺懠偵乽婼嶥乿偲屇偽傟傞嶥偑娷傑傟偰偄偨偲峫偊傜傟偰偄傑偡偺偱丄偙偺乽婼嶥乿傪壛偊偰嶰廫幍枃偵偟偨壜擻惈傕桳傝傑偡丅偟偐偟

偲桳傝丄彮側偔偲傕曮楋偐傜柧榓崰偵偼乽奀榁擇乿傪壛偊傞曽朄偑堦斒揑偩偭偨偲峫偊偰椙偄偐傕抦傟傑偣傫丅惓偟丄偙偺亀椶帤愜嬪廤亁偑乽奀榁擇乿偵娭偡傞偲巚傢傟傞婰弎偺弶弌偱偁傝丄乽愒擇乿偺嶥偵奀榁偺昤偐傟偨強堗乽奀榁擇乿偺嶥偑偙傟埲慜偺偄偮崰偐傜巊梡偝傟偰偄偨偺偐偼晄柧偱偡丅乽愒擇乿嶥偵娭偡傞傛傝屆偄帒椏偲偟偰偼師偺傕偺偑桳傝傑偡丅

偙偺帒椏偐傜乽愒擇乿偺嶥偵晍戃偺奊偑昤偐傟偨僞僀僾偺乽峕屗僇儖僞乿偑懚嵼偟偨帠偑妋擣弌棃傑偡丅偙傟傪棤晅偗傞嫮椡側徹嫆偑乽峕屗僇儖僞乿偺枛遽偲傕尵偊傞抧曽嶥乽愒敧乿偵巆偝傟偰偄傑偡丅

抧曽嶥乽愒敧乿乮僊儍儔儕乕丂壴嶥傛傝乯

枖丄亀塉拞搆慠憪亁偲摨帪戙偵姧峴偝傟偨帒椏偵傕晍戃偺奊偺昤偐傟偨僇儖僞偵偮偄偰偺婰弎偑尒傜傟傑偡丅

偮傑傝乽愒擇乿偵晍戃偑昤偐傟偰偄偨偺偼丄峕屗帪戙嵟戝偺僇儖僞壆偱偁傝丄懡偔偺帒椏偵搊応偡傞嫗搒偺乽晍戃壆乿偺僇儖僞丄枖偼偦偺宯摑偵懏偡傞僇儖僞偩偭偨條偱偡丅堦曽亀塉拞搆慠憪亁偵昤偐傟偰偄傞僇儖僞偼丄乽懢屰擇乿偵抾偺奊偑昤偐傟偰偄傞帠偐傜峕屗偵桳偭偨僇儖僞壆乽嶚壆乿偺宯摑偩偲悇應偝傟偰偄傑偡丅偩偲偡傟偽奀榁偲晍戃偺僨僓僀儞偺嵎偼丄帪戙偵傛傞曄壔偲尵偆傛傝傕丄惢憿尦偺宯摑偺堘偄偵傛傞傕偺側偺偐傕抦傟傑偣傫丅

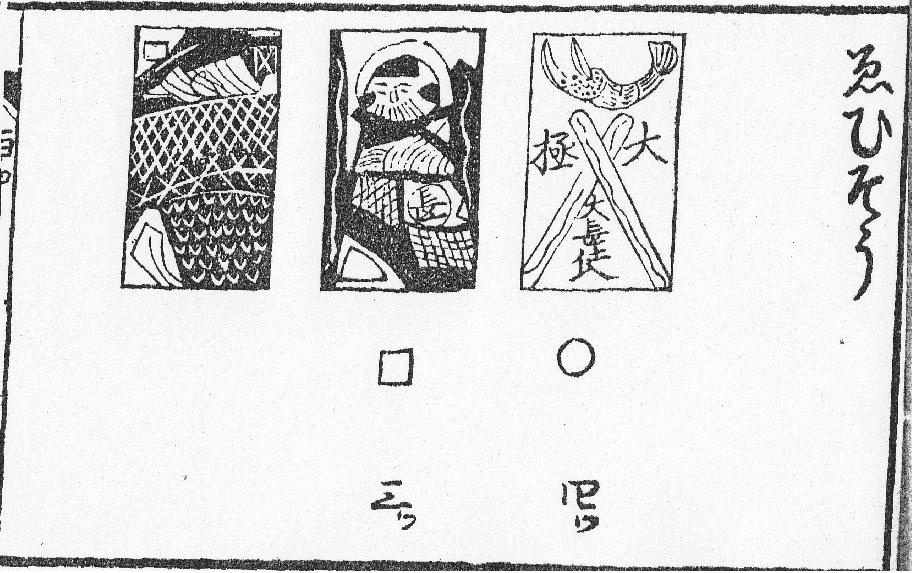

嵅摗梫恖巵偺愢偵栠偭偰屻敿晹偺乽偊傃擇嶥偵偼乽戝嬌乿偺暥帤偑擖偭偰偍傝丄偙傟傪戝嬌嶥偲偄偆丅嫲傜偔僩儔儞僾偺僕儑乕僇乕偺栶偵摉傞偺偱偁傠偆丅帺桼帺嵼偵曄恎偡傞摿庩嶥偱偁傞偐傜丄傄傫偵傕擇偵傕丄攏偵傕偒傝偵傕揮梡偱偒傞偺偱偁傠偆丅乿偲偄偆婰弎傪専摙偟傑偟傚偆丅妋偐偵夋憸傪尒傞偲亀塉拞搆慠憪亁偺乽奀榁擇乿嶥偵偼乽戝嬌乿偺暥帤偑彂偐傟偰偄傑偡丅偟偐偟亀塉拞搆慠憪亁偺暥拞偵偼乽奀榁擇乿偺嶥傪乽戝嬌嶥乿偲偄偆偲偼彂偐傟偰偄傑偣傫偟丄乽戝嬌嶥乿偲偄偆尵梩帺懱丄懠偺偄偐側傞暥專偱傕尒偨帠偑桳傝傑偣傫丅

彯丄慡偰偺乽奀榁擇乿偺嶥偵乽戝嬌乿偺暥帤偑彂偐傟偰偄偨栿偱偼柍偄帠偼丄揤柧嬨擭(1789)姧亀怴憿恾渂亁強廂偺乽奀榁擇乿偺恾傪尒傟偽柧傜偐偱偡丅偱偼乽戝嬌乿偲偼偳偺條側堄枴側偺偱偟傚偆偐丅

亀塉拞搆慠憪亁偺乽嶰乆嬨偺悢傪帾偒丄棊奊偲偄偭偰堦枃庢傞偼戝嬌側傝乿偲偄偆婰弎傪慺捈偵撉傓尷傝偼丄乽戝嬌乿偲偼乽奀榁擇乿偺帠偩偲偼寛偟偰尵偭偰偄傑偣傫丅偳偆撉傫偱傕乽戝嬌乿偲偼乽巰奊乮棊奊乯乿偺帠傪巜偟偰偄傞偲偟偐夝偣傑偣傫丅乽戝嬌乿偵偼婔偮偐偺堄枴偑桳傝傑偡偑丄偙偺応崌偼堈梡岅偐傜棃偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅亀擔杮崙岅戝帿揟亁乮彫妛娰乯偵傛傟偽

偨偄偒傚偔亂懢嬌丒戝嬌亃

嘇堈偺梡岅丅愯猬乮偣傫偤偄乯偺帪丄屲廫杮偁傞溏乮傔偳偒亖猬抾乯偺偆偪丄嵟弶偵彍偔堦杮偺偙偲丅

猬抾乮偤偄偪偔乯傪巊偭偨愯偄偱嵟弶偵彍偔堦杮傪乽戝嬌乿偲屇傇偺偵側偧傜偊偰丄乽傛傒乿偺嫞媄偱嵟弶偵彍偔堦枃丄偮傑傝乽巰奊乮棊奊乯乿偺帠傪乽戝嬌乿偲屇傫偱偄傞栿偱偡丅

偙偺揰傪摜傑偊傟偽丄乽奀榁擇乿傪戝嬌嶥偲埵抲晅偗乽帺桼帺嵼偵曄恎偡傞摿庩嶥偱偁傞偐傜丄傄傫偵傕擇偵傕丄攏偵傕偒傝偵傕揮梡偱偒傞乿偲偡傞嵅摗巵偺悇應偵偼媈栤傪書偐偢偵偼偍傜傟傑偣傫丅捠忢偙偺條側摿庩嶥傪乽壔偗嶥乿偲屇傃傑偡偑丄妋偐偵亀塉拞搆慠憪亁偺杮暥偱栶偺愢柧偵偮偄偰専摙偟偰偄偔偲丄偙偺條側乽壔偗嶥乿偺懚嵼傪壖掕偟側偗傟偽棟夝偟偯傜偄椺偑婔偮偐尒庴偗傜傟傑偡偑丄偦傟傪乽奀榁擇乿嶥偩偲抐掕偡傞偵偼崻嫆偑朢偟偄傛偆偵巚傢傟傑偡丅

帋偟偵亀塉拞搆慠憪亁埲慜偺帪戙偺暥專拞偵弌尰偡傞丄僇儖僞嶥偺摿庩柤徧傪扵偟偰尒傞偲丄愭偢埑搢揑偵懡偄偺偑乽偁偞乿偱偡丅師偄偱乽庍夀廫乿枖偼乽庍夀乿丄峏偵乽懢屰擇乿偵側傞偲堦婥偵悢偑尭傝傑偡偑丄偦傟偱傕廫悢審妋擣弌棃傑偡丅偙傟偵懳偟偰乽奀榁擇乿偼偲偄偆偲慜弌亀椶帤愜嬪廤亁偺嬐偐堦審偺傒偱偡丅傕偟傕乽奀榁擇乿偑僆乕儖儅僀僥傿乕側乽壔偗嶥乿偱桳偭偨側傜偽丄偣傔偰傕偆彮偟戣嵽偲偟偰庢傝忋偘傜傟偰偄偰傕椙偝偦偆側婥偑偟傑偡丅偙傟傜偺揰偐傜乽奀榁擇乿亖乽戝嬌嶥乿亖乽壔偗嶥乿偲偡傞嵅摗愢偺摉斲偼丄傕偆彮偟怲廳偵専摙偡傞昁梫偑桳傞偲峫偊偰偄傑偡丅

廫偵嶌傝偰偼堦傊婣傟偽廫堦寧丄搤帪偼堎崙偺惓寧偲偄偆丅傑偨杮媀偵惗傞怱傪埲偰廫堦傪屵偲偄偆丅廫擇寧丄暔帠擺傝愗偲偄偆怱偵偰廫擇傪愗偲偄偆丅堎崙偵偰偙偺柤傪偆傫偡傫偲偄偆丅偦偺宍娵偒傪僆僆儖偲偄偆丅敿寧傪僐僢僾偲偄偆丅惵偒傪僀僗偲偄偆丅僆僆儖偼嬍側傝丅僐僢僾偼攗側傝丅僀僗偼杇側傝丅

慜敿偼丄乽杮媀偵惗乮偆傑傟乯傞怱傪埲偰廫堦傪屵乮偆傑乯偲偄偆乿偲丄偐側傝嬯偟偄岅楥崌傢偣傪岎偊側偑傜偺滶暥偑懕偒傑偡偑丄屻敿偵偼拞乆嫽枴怺偄撪梕偑彂偐傟偰偄傑偡丅愭偢乽堎崙偵偰偙偺柤傪偆傫偡傫偲偄偆乿偲偄偆婰弎傪峫偊偰尒傑偟傚偆丅偙偺暥柆偱偼乽偙偺柤乿偲偄偆偺偑嬶懱揑偵偼壗傪巜偟偰偄傞偺偐柧椖偱偼桳傝傑偣傫偑丄堦墳乽僇儖僞乿偺帠傪堎崙偱偼乽偆傫偡傫乿偲屇傇丄偲偄偆堄枴偵夝偟偰偍偒傑偟傚偆丅栜榑偙傟偼娫堘偭偰偄傞偺偱偡偑丄挊幰偼堦懱偳偙偐傜偙偺條側抦幆傪摼偨偺偱偟傚偆偐丅枖乽僆僆儖乿乽僐僢僾乿乽僀僗乿摍偺栦昗偺屇徧偵娭偟偰傕丄偙傟傜偼婛偵摉帪丄堦斒揑偵偼巊梡偝傟側偔側偭偰偄偨條側偺偱丄傗偼傝壗摍偐偺愭峴帒椏偺婰弎傪嶲峫偵偟偰偄傞偺偩傠偆偲峫偊傜傟傑偡丅

嶲峫偵婔偮偐偺愭峴帒椏傪偛徯夘偟偰偍偒傑偡丅

亀塉拞搆慠憪亁偺挊幰偑偙傟傜偺暥專偺壗傟偐傪幚嵺偵尒偨壜擻惈傕桳傝傑偡丅椺偊偽乽堎崙偵偰偙偺柤傪偆傫偡傫偲偄偆乿偲偄偆婰弎偼亀娊梀孠榖亁偺乽搨搉偺壛棷懢偼僂儞僗儉偲偰幍廫屲枃桳乿傪尦偵偟偰偄傞偺偐傕抦傟傑偣傫丅偟偐偟亀塉拞搆慠憪亁偲偙傟傜偺暥專偺婰弎偵偼寛掕揑側怘偄堘偄偑桳傝傑偡丅偦傟偼乽惵偒傪僀僗乿偲弎傋偰偄傞揰偱偡丅忋宖偺亀杮挬悽帠択鉟亁亀嵤夋怑恖晹椶亁偼栜榑丄偦偺懠亀璐廈晎巙亁亀敀壨墠択亁亀榓娍嶰嵥恾夛亁摍偺暥專偱偼椺奜側偔丄惵嶥偼乽僷僂乮偼偆乯乿偑惓偟偔丄乽僀僗乿偼愒嶥偱偡丅偙偺岆傝偑晄惓妋側尒暦偵傛傞傕偺側偺偐丄枖偼尰嵼枹敪尒偺壗摍偐偺暥專帒椏偵婎偯偔傕偺側偺偐偼晄柧偱偡偑丄朻摢偱乽彂晅傪尒傟偽乿偲抐偭偰偄傞帠偐傜峫偊偰傕屻幰偺働乕僗丄偮傑傝壗摍偐偺枹抦偺暥專帒椏偺懚嵼傪峫偊偰傒偨偔惉傝傑偡丅

偁偔傑偱憐憸偱偡偑丄偍偦傜偔亀塉拞搆慠憪亁偵愭峴偡傞丄摨條偺僇儖僞巜撿彂偑婛偵懚嵼偟偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅埥偄偼傕偭偲娙扨側丄椺偊偽彜昳偲偟偰偺僇儖僞偵揧偊傜傟偨乽庤堷偒乿偺條側暔偱桳偭偨偐傕抦傟傑偣傫丅壗傟偵偣傛偙偺庤偺彂晅偗偼尵傢偽徚栒昳偱桳傝丄屻惗戝帠偵曐娗偟偰偍偔椶偄偺傕偺偱偼桳傝傑偣傫偺偱丄愭偵嫇偘偨亀杮挬悽帠択鉟亁亀嵤夋怑恖晹椶亁亀璐廈晎巙亁亀敀壨墠択亁亀榓娍嶰嵥恾夛亁摍丄挊柤側挊幰偺庤偵傛傞峫徹彂傗悘昅偵斾傋傞偲丄擭寧傪宱偰嶶堩偟偰偟傑偆妋棫偑傛傝崅偄偲峫偊傜傟傑偡丅峫偊偰傒傞偲亀塉拞搆慠憪亁傗亀娊梀孠榖亁偺條側摿堎側嶨彂偑嬼慠嶶堩傪柶傟偰丄尰嵼偱傕変乆偑栚偵偡傞帠偑弌棃傞偲偄偆帠偺曽偑丄傓偟傠婏愓揑側岾塣偲尵偊傞偺偐傕抦傟傑偣傫丅

愒奊偼揤奧偲偄偄懃偪嶱側傝丅戝陦擇偼嬀側傝丅嬍嬀櫅傪昞偟偨傞偼嶰庬偺恄曮側傝丅嶱丄姱埵偺嬶丅婥斾戝恇擔杮傊婣挬偺屻丄朌敁愼暔強偲偄偆傕偺巒傔媼偆屘丄擇偵嬀偺宍傪奊彂偒媼偆丅惓寧偙偺宍偁傞奊傪庤偵怗傟偨傞恖偼恄摽傪摼偰幍擄傪摝傟幍暉偺壥偵晧偆丅偝傞偵傛偮偰幍枃嬥擖偲偄偆丅

乽幍枃嬥擖乿偲偼暥帤捠傝丄嬥怓偺嶞傝偺傎偳偙偝傟偨嶥偑幍枃桳偭偨偺偩偲巚傢傟傑偡丅彉偺屻偺曽偱揰悢寁嶼偺愢柧拞丄乽忋傝堦僣丄幍嬥傕偺擇僣乿偲桳傞偺傕偙傟傪巜偟偰偄傞偺偱偟傚偆丅偟偐偟丄巆擮側偑傜亀塉拞搆慠憪亁偵偼丄堦懱偳偺幍枃偺嶥偑嬥擖傝側偺偐彂偐傟偰偄傑偣傫丅廳梫側庤妡偐傝偵惉傞偺偼亀攷汅巇曽亁偺乽傔偔傝巇曽乿偵尒傜傟傞乽嬥揇乮摍乯偵偰嵤怓乿偲偄偆婰弎偱偡丅婰偝傟偰偄傞偺偼乽偁偞乿乽惵榋乿乽惵攏乿乽惵愗乿媦傃乽懢屰擇乿偺屲枃偱偡丅偙偺拞偱乽偁偞乿乽惵攏乿乽惵愗乿乽懢屰擇乿偺巐枃偼娫堘偄側偄偲巚偄傑偡偑丄乽惵榋乿偵娭偟偰偼偪傚偭偲専摙偡傞昁梫偑桳傝傑偡丅亀攷汅巇曽亁偵傛傞偲乽惵榋乿偼嶥屌桳偺揰悢偑榋廫揰偲慡嶥偺拞偺嵟崅揰偲惉偭偰偄傑偡偟丄埨塱揤柧婜偵偼乽惵榋乿傪廳梫側嶥偲尒偰偄偨帠傪塎傢偣傞傛偆側帒椏偑婔偮偐尒庴偗傜傟傑偡偺偱丄偙偺帪戙偺傔偔傝嶥偺乽惵榋乿偑嬥擖傝偱桳偭偨偺偼帠幚偱偟傚偆丅堦曽丄亀塉拞搆慠憪亁埲慜偺帪戙偺帒椏偵偼乽惵榋乿偵偮偄偰偺婰弎偼傎偲傫偳尒摉偨傝傑偣傫偟丄亀塉拞搆慠憪亁偵弌偰棃傞懡偔偺乽栶乿偵傕傎偲傫偳棈傫偱偄傑偣傫丅偙偺條偵丄柧榓婜埲慜偵偍偄偰乽惵榋乿偑廳梫帇偝傟偰偄偨宍愓偼桳傝傑偣傫偺偱丄乽惵榋乿偑乽幍枃嬥擖乿偺堦枃偱桳偭偨偲偼峫偊偵偔偄偺偱偡丅偱偼乽偁偞乿乽惵攏乿乽惵愗乿乽懢屰擇乿偺懠偺嶰枃偼偳偺嶥側偺偱偟傚偆偐丅亀塉拞搆慠憪亁偲亀攷汅巇曽亁偺惉棫擭戙偵偼偍傛偦擇廫擭偺妘偨傝偑桳傝丄偦偺娫偵嬥擖傝嶥偺撪梕偵曄壔偑桳偭偨偲峫偊傜傟傑偡丅

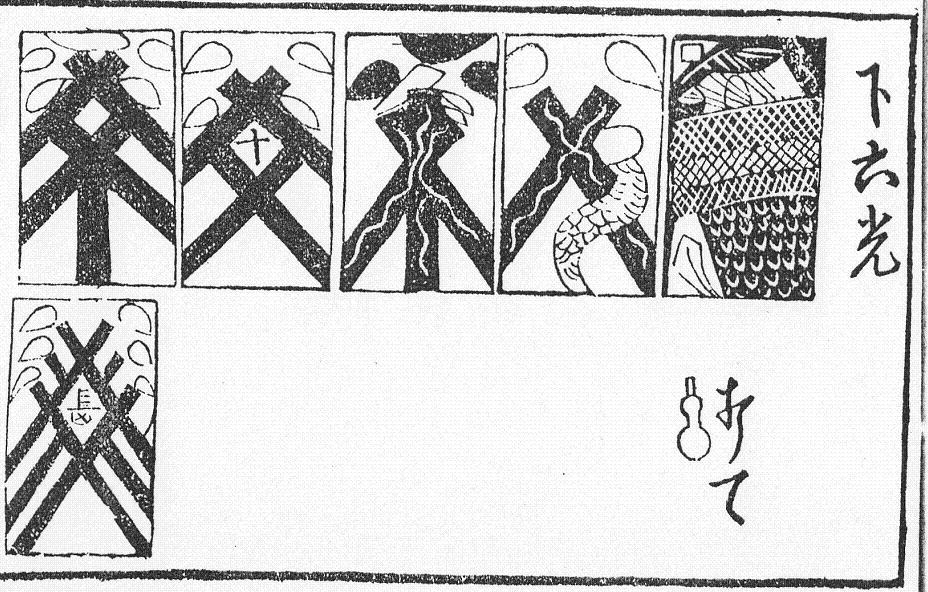

崱搙偼亀塉拞搆慠憪亁偺拞偐傜庤妡偐傝傪扵偟偰尒傑偟傚偆丅杮彂拞偵偼悢懡偔偺僇儖僞偺奊偑嵹偣傜傟偰偄傑偡丅塃忋抜偺夋憸偼亀塉拞搆慠憪亁杮暥偐傜乽屲岝乿乽偣傫偑偔偠乿媦傃乽壓榋岝乿偺嶰庬偺栶偺峔惉嶥傪帵偟偨傕偺偱偡丅堦斣忋偺乽屲岝乿傪峔惉嶥偼塃偐傜弴偵乽惵擇乿乽庍夀廫乿乽懢屰擇乿乽惵愗乿乽惵攏乿偦偺壓偑乽偁偞乿偺榋枃偱偡丅乽屲岝乿偼慡偰偺栶偺拞偱堦斣嵟弶偵弌偰偄傞廳梫側栶偱偁傝丄偦偺峔惉嶥傕廳梫側嶥偩偲峫偊傜傟傑偡丅幚嵺偙傟傜榋枃偺嶥偼懡偔偺栶偺峔惉偵棈傫偱偍傝丄乽幍枃嬥擖乿偺桳椡岓曗偲峫偊偰娫堘偄側偄偱偟傚偆丅

昤偐傟偰偄傞僇儖僞偺奊偼偐側傝僨僼僅儖儊偝傟偰偄傞條偱偡丅椺偊偽乽惵愗乿傪尒傞偲丄婄偺晹暘偵偮偄偰偼壗偲偐婄偱偁傞帠傪敾暿弌棃傞傕偺偺丄恎懱偵摉偨傞晹暘偼慡懱揑偵敀偄幬慄傗栐栚忬偺昤慄偵傛偭偰暍傢傟偰偟傑偭偰偄傑偡丅偙偺條側昤偒曽偺摿堎惈偼丄塃恾拞抜偺乽偣傫偑偔偠乿偵尒傜傟傞嶰庬偺乽愗乿乮塃偐傜乽惵愗乿乽僐僢僾偺愗乿乽僆僂儖偺愗乿乯偺奊傪斾妑偟偰捀偗傟偽柧椖偐偲巚偄傑偡丅偍偦傜偔偙傟偼嬥嶞傝偵傛傞岝傝嬶崌丄岝戲姶傪昞尰偟偰偄傞偲峫偊偰娫堘偄側偄偱偟傚偆丅摨條偺昞尰曽朄偼乽偁偞乿乽庍夀廫乿乽惵攏乿偺嶥偵傕尒偰庢傟傑偡丅乽懢屰擇乿偵娭偟偰偼柧椖偱偼桳傝傑偣傫偑丄壓偺墌撪偺恾暱傗丄抾偺奊偺昤偒曽偵摨條偺摿挜偑姶偠傜傟傑偡丅

乽屲岝乿偺峔惉嶥偺巆傞堦枃丄乽惵擇乿偵偮偄偰尒偰傒傑偟傚偆丅塃恾壓抜偺乽壓榋岝乿偺恾偵偼惵奊偺堦乮乽偁偞乿乯偐傜榋枠偺榋枃偑昤偐傟偰偄傑偡偑丄乽惵擇乿乽惵嶰乿偺擇枃偵偼朹忬偺栦昗偺拞墰偵敀偄攇慄偑昤偐傟偰偄傑偡丅枖丄乽庍夀廫乿偺塃曈偺晹暘偵傕摨條偺昞尰偑梡偄傜傟偰偄傑偡丅偍偦傜偔偙傟偑嬥嶞傝傪昞偟偰偄傞偺偱偼柍偄偱偟傚偆偐丅乽惵巐乿偐傜乽惵嬨乿枠偺嶥偵偼偙偺條側敀攇慄偼尒傜傟傑偣傫丅傛偭偰乽幍枃嬥擖乿偺嵟屻偺堦枃偺岓曗偲偟偰乽惵嶰乿傪嫇偘偨偄偲巚偄傑偡丅

埲忋尒偰棃傑偟偨捠傝丄乽幍枃嬥擖乿偼惵奊偺壓嶰枃偲忋嶰枃丄偮傑傝乽偁偞乿乽惵擇乿乽惵嶰乿乽庍夀廫乿乽惵攏乿乽惵愗乿偵乽懢屰擇乿傪壛偊偨幍枃傪桳椡岓曗偲偟偰嫇偘偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅

擇偵壴宍傪晅偗丄懢屰偺擛偔側傞屘丄懪偮偲偄偆丅枖廫擇寧丄撉傒恠偒傞怱偵偰傛傓偲傕偄偆丅屲崚惉廇偺怱傪傕偮偰帾偔偲偄偆丅忋偑傞偲偼堫傪怉偊偰弌傞怱側傝丅堦愡偵栚弌搙丄揷傪姞傞屘偵偐傞偨偲偄偆丅

摨偠僇儖僞偺拠娫偱傕乽峕屗僇儖僞乿傪偡傞応崌偼乽懪偮乿偲尵偄丄昐恖堦庱摍偺乽壧偐傞偨乿偺応崌偼乽庢傞乿偲尵偄傑偡丅塸岅偺応崌偼慡偰乽play乿偺堦岅偱曅晅偔偺偱偟傚偆偑丄擔杮岅偼幚偵暋嶨偱偡丅偪側傒偵埻岄傗憃榋偼乽懪偮乿偱偡偑丄彨婝偺応崌偼乽巜偡乿偑惓夝偱偡丅

乽撉傒恠偒傞怱偵偰傛傓偲傕偄偆乿

乽傛傒乿偺媄朄柤偺尦偲側傞乽撉傓乿偲偄偆尵梩偱偡偑丄尰戙偱偼乽暥帤傪撉傓乿帠偐丄埥偄偼乽愭傪撉傓乿乽庤傪撉傓乿偲偄偭偨巊傢傟曽偑晛捠偱偡偑丄嬤悽偵偍偄偰偼乽悢偊傞乿偲偄偆堄枴傕堦斒揑偱偟偨丅亀璐廈晎巙亁偱偼乽傛傒乿偵偮偄偰師偺條偵彂偐傟偰偄傑偡丅

嵟屻偺晹暘偼偍偍傛偦乽晛捠変偑崙偱偼暔傪悢偊傞帠傪撉傓偲尵偆乿偲偄偭偨堄枴偱偡丅偮傑傝僇儖僞媄朄偲偟偰偺乽傛傒乿偼偙偺乽悢偊傞乿偲偄偆堄枴側偺偱偡丅偙傟傪棤晅偗傞捒偟偄帒椏傪傂偲偮偛徯夘偟偰偍偒傑偟傚偆丅偙偙偱偼乽傛傒偐傞偨乿偵乽嶼崪攙乿偺帤傪廩偰偰偄傑偡丅

乽揷傪姞傞屘偵偐傞偨偲偄偆乿

偙傟偲摨條偺敪憐偼懠偵傕懡偔尒傜傟傑偡丅

惵愗偼擔杮恖丄惵攏偼搨恖丄惵擇偼棿恖丄惵廫偼庍夀擛棃丄惵嶰偼嶰庬揤恖抧嶰摽丄偁偞偼拵傪昞偡丅崟嬥傪嬺偄偟偲偄偆偼岆傝側傝丅

摉帪丄幚嵺偵乽偁偞乿偼崟嬥乮揝偺帠乯傪怘傋傞偲偄偆懎怣偑桳偭偨條偱偡丅

戝恖彫恖嫟偵拵偺昦偼屻戅惁傑偠偒戝昦丅堦傛傝廫乮偲偍乯傑偱偲偄偊偳傕廫傪墇偟丄廫擇枠恄捠傪摼偨傝丅偙偺拵偺戝撆偵傛偮偰彅乆偺拵丄攁丄夅枠嫲傞傞屘丄夅偺庺偄偲尵偄揱偆丅嵗拞偺嬥慘傪嬺忋傞屘丄崟嬥傪怘偡側傜傫丅

丂嶌幰

丂丂懢妝

丂丂丂丂乵彑晧偺帤偺報乶

嵟屻偵杮彂偺嶌幰偱偁傞乽懢妝乿偵偮偄偰峫偊偰尒傑偟傚偆丅栜榑偙傟偼杮柤偱偼柍偔丄偄傢備傞乽崋乿偱偡丅乽懢妝乿偵杮彂埲奜偺挊嶌偑桳偭偨偐偼晄柧偱偡偑丄彮側偔偲傕崱偺偲偙傠杮彂埲奜偵偼乽懢妝乿偺柤偼尒摉偨傜側偄條偱偡丅廬偭偰巆擮側偑傜斵偺杮柤傗丄偳偺條側恖暔偱偁偭偨偺偐傪抦傞弍偼桳傝傑偣傫丅偟偐偟乽懢妝乿偲偄偆柤慜偺堄枴丄尵偄姺偊傟偽壗屘乽懢妝乿偲偄偆柤傪梡偄偨偺偐丄偲偄偆栤偄偵懳偟偰偼偪傚偭偲偟偨傾僀僨傾偑桳傝傑偡丅

偍偦傜偔乽懢妝乿偲偼杮彂偺堊偵梡堄偝傟偨丄堦夞偒傝偺柤慜偱偼柍偄偐偲巚傢傟傑偡丅夋憸傪偛棗壓偝偄丅乽嶌幰丂懢妝乿偺屻偺報偺暥帤偼乽彑晧乿偲惉偭偰偄傑偡丅偮傑傝偙偺報偼丄僇儖僞偺庤堷偒彂偱偁傞杮彂偺撪梕偵崌偣偨堦庬偺煭棊偱偡丅報偑煭棊側傜偽丄摨條偵崋傕僇儖僞偵娭學偡傞煭棊偱偁傞壜擻惈偑崅偄偺偱偼柍偄偱偟傚偆偐丅

偙偙偐傜偼榑徹偱偼柍偔丄堦庬偺尵梩梀傃偱偡偺偱寉偄婥帩偪偱撉傒棳偟偰壓偝偄丅愭偢乽偐傞偨乿傪媡偝偵撉傫偱尒傑偟傚偆丅乽偨傞偐乿偲惉傝傑偡偑丄偄傑偄偪恖柤傐偔桳傝傑偣傫偹丅偦偙偱丄傕偆傂偲傂偹傝偟偰尒傑偟傚偆丅峕屗帪戙偺暥專偵偼乽偐乿偺戙傝偵乽偔傢乿偺壒偺巊梡偑偟偽偟偽尒傜傟傑偡丅壩帠丄奜壢丄姪恑丄夰拞摍丄尰戙偱偼乽偐乿偵摑堦偝傟偰偄傑偡偑丄摉帪偼乽偐乿偲乽偔傢乿偺敪壒傪嬫暿偟偰巊梡偟偰偄傑偟偨丅乽偐傞偨乿偺応崌偼乽偐乿偑惓偟偄偺偱偟傚偆偑丄嫮堷偵乽偔傢乿傪摉偰偼傔傞偲乽偔傢傞偨乿偲惉傝丄嵞搙偙傟傪媡偝偵撉傫偱尒傞偲乽偨傞傢偔乿偲惉傝傑偡丅偙傟傪惡偵弌偟偰丄彮偟憗岥偱撉傫偱尒偰壓偝偄丅傎偲傫偳乽偨傜偔乿偲摨偠嬁偒偵惉傝傑偡偹丅屻偼偦傟傜偟偄娍帤傪摉偰傟偽丄栚弌搙偔乽懢妝乿偺姰惉偲憡惉傝傑偟偨丅