ここから本文と成ります。柱題も前丁迄の「序」から「雨中」と変わり、丁付けも一丁からに戻ります。但し、本文と言ってもその内容は「よみ」の役の説明を列挙したものに過ぎません。つまり本書『雨中徒然草』とは序文中でも述べている通り、「よみ」の役の解説書だと言えます。

本書には実に90種を越える役が紹介されています。その中にはかなり古い時代の文献に見られるものも有りますし、様々な資料に度々登場する定番の役も見受けられます。しかし、その他の大部分は他の資料には全く登場せず、本書『雨中徒然草』のみに見られる役です。恐らく前者は「よみ」の役として古くから広く認識されていたのに対し、後者は比較的新しく考案されたもので有ろうと考えられます。この点に関しては序文の解説の中で「これら多くの役は本書の刊行からそれ程遠く無い時代、おさらく宝暦年間頃(1751-1764)以降に成立したのでは無いかと考えられます。」と指摘しておきましたが、この時期を更に絞り込める資料を見つけましたので見て頂きましょう。

下線部分を読むと、近年になって役の数が増加したという現象をほのめかしているものと考えられます。本書の刊行が宝暦六年(1756)ですので、新たな役の増加は宝暦初頭頃から始まったのでは無いかと推測されます。

さて、いよいよ本文を読み進めて行く事にしましょう。冒頭を飾るのは、今までも何度か登場した「五光」です。文中の[ ]で囲まれた部分は、実際にはそこに書かれた札の絵柄が描かれています。

「五光」は本書に登場する数多くの役の中で、最も重要な役と位置付けられている様です。しかし意外な事に本書以外の資料には殆ど見当たらないのですが、唯一可能性の有る資料が江戸初期の俳諧書に有りました。

確証は有りませんが、「玉」「きり」がカルタの縁語と考えられる事から「五光上りじゃ」と付けた可能性は否定出来ません。

「五光」という名称に関しては、花札について多少なりともご存じの方ならば、恐らく聞き覚えの有る方も多いのでは無いでしょうか。花札の五光は「松」「桜」「薄」「柳」「桐」の20点札(光りものと呼ばれます)が五枚が揃ったもので、「花合わせ」「こいこい」「八八」等の花札競技での出来役としては最高位に位置するものです。恐らく「よみ」技法における「五光」もこれと似たものだと思われます。これ迄も見て来た様に「光」とは「七金物」を指すと考えられますので、「五光」とは「七金物」が五枚揃ったもの・・・と言いたいところですが、ここで困った問題が生じました。『雨中徒然草』に掲げられた「五光」の構成札を何度数え直して見ても六枚有るのです。若しかするとこの六枚の内の五枚が揃えば「五光」が成立するのでは無いかとも考えましたが、次の「ごみ五光」の説明を読めばこのアイデアも否定せざるを得ません。

ごみ五光とは初めに記す五光の絵の外に残り三枚は常の生き物にて、十、馬、切、ぴんの内一枚にても二枚にても入ればごみと云う。依って役安し。

又、白絵の五光は初めに記す絵の通りにて、残り三枚の内生き物無きを白絵と云う。何れも此の如し。

「よみ」技法の手札は九枚です。「初めに記す五光の絵の外に残り三枚」と有りますので、やはり「五光」の構成札は六枚で無ければ成りません。それならば「六光」と呼べば良さそうなものですが、文句を言って見ても始まりませんので、ここは現実を素直に受け止める外は無いでしょう。しかし、恐らく「五光」はやはり元々は五枚で有ったものが何等かの理由で六枚とするルールに取って代わられたか、或いは一部で採用されたと考えた方が合理的だとは思われますが、残念ながら今のところそれを証明する手立ては有りません。

次に「五光」の役点について見ますと、これまた不可解な記述と成っています。説明の最初にはっきりと「あつかい」を表す合印が示されているにもかかわらず、それとは別に30点という点数が書かれています。尚、この30点は「白五光(白絵の五光)」の場合で、「ごみ五光」では20点とされています。これらの点数にはそれぞれ内訳の明細が示されています。「よみ」の点数計算の方法は、序文の中で示されている様に手札に含まれる全ての役の点数を合算していく訳ですが、ここではそれに倣って「五光」役の中に含まれている下位の役を列挙し、それらの役点を合計するという方法が取られています。しかし、その内容を見ると不可解な点が幾つも指摘出来ます。

各行の頭の「○」は白絵の印です。一行目の「団十」は「団十郎」役の事で役点は5点。「五光」の構成札には「あざ」「青二」「釈迦十」が入っていますので、確かに「団十郎」役を内包していると言えます。しかし、これが果して「白絵の団十郎」と言えるかというと疑問です。何故なら「団十郎」を構成する三枚の札以外の六枚の中には「青馬」「青切」の二枚の生き物札が含まれているのですから、寧ろ「ごみ入りの団十郎」と考えるべきでは無いでしょうか。これは「天上」「上三」「こんてい」についても同じ事が言えます。

二行目がまた不可解です。「五光」の中に「五光」が含まれるというのでしょうか?。「団」「竹」は恐らく「団十郎」「竹つな」役の事と思われます。確かにこの二役共に「五光」の中に含まれていますが、何故「団十郎」が重複しているのかも疑問です。更に、同じ内容が次の「下五光」の説明にも出て来ますが、こちらに至っては構成札に「団十郎」「竹つな」は含まれてもいません。もしかすると、二役の合計9点というのが「五光」役の、言わば基礎点とでもいうべきものだと言っているとも考えられますが、もしそうだとしても、何故こんな回りくどい表現をする必要が有るのか理解出来ません。

続いての「四光」「天上」「上三」「こんてい」及び最後の「二付(につけ馬)」の五役も確かに「五光」に含まれています。しかし、これ以外にも下記の役が含まれている筈なのですが、何故か全く無視されています。

残る「光リ」というのも良く分かりません、恐らくは「七金物」に関係が有るボーナス点の様な物だと思われます。

続いて「ごみ五光」の方も見ておきましょう。

「白五光」と比較すると「竹つな」「天上」「二付」が抜け落ちている代わりに、何故か「光リ」が2ポイント付け加えられています。このあたり、何か無理に帳尻を合せようとしている様に見えてしまうのですが、如何でしょうか。つまり、元々慣習として「白五光」30点、「ごみ五光」20点とされている事実が有り、その点数の根拠を示そうと四苦八苦してはみたものの、結局は破綻してしまっている、というのが真相では無いでしょうか。

太楽先生、違っていたらゴメンナサイ・・・

続いては「下五光」です。「下モ五光」の小さな「モ」の字は「下」の読み方を指定する為のもので、捨て仮名と呼ばれます。つまり「下」の文字の読み方として「した」「しも」「げ」「か」等、幾つも有る中で「しも」と読む事を表している訳です。構成札を見ると、困った事に又しても六枚有るではありませんか。

「下五光」と同系統の役としては後出の「下三」「下四光」「下六光」等が有りますが、これらの役の構成札はそれぞれ青札の一から三、青札の一から四、青札の一から六です。ならば「下五光」の場合も青札の一から五迄で良さそうなものですが、何故かもう一枚「コップのぴん」が加えられています。そしてこの一枚によって新たな矛盾点が生じています。

下から二行目に「○ 弁天 三ツ」有るのにご注意下さい。「弁天」は手札に「あざ」が有り、残り八枚が白絵の場合に成立する役です。しかし「コップのぴん」は生き物札ですので、この札が入ればごみ入りと成り「弁天」は成立しない筈です。一方、もしも「下五光」の構成札が青札の一から五迄のみで有ったならば、「あざ」以外の札は全て白絵と成りますので、確かに「弁天」役が成立する事に成り、この問題はすっきりと解決する訳です。

最後の「ほうひ」は、恐らく「褒美」だと思われます。だとすれば一種のボーナス点の様なものと考えられますが、詳細は不明です。

構成札は七金物の内の四枚で「四光」と、これまでの様な不自然な点は特に無さそうです。しかし、何もあら捜しをしている訳では無いのですが、「五光」の時と同様に本来含まれている筈の下位役が一部省かれてしまっています。

ところで「五光」の名が他の文芸資料中に殆ど見つかっていないのに比べ、幸運にも「四光」を題材とした古川柳が三句も遺されていますのでご紹介しておきましょう。

「四光」の読み方ですが、実は以前は無意識に「よんこう」だと思い込んでいたのですが、今は「しこう」と読むのが正しいと考えています。どちらも可能性が有る様に思えるかも知れませんが、本書の記述方法の原則に従うならば、もしも「よんこう」と読ませたいならば「四ン光」と捨て仮名を使う筈です。では「よこう」はどうでしょうか。普通123456の数え方には漢語系の「いち、に、さん、し、ご、ろく」と和語系の「ひ、ふ、み、よ、いつ、む」が使われます。「よこう」の可能性も否定出来ませんが、「五光」や次に述べる「三光」がそれぞれ「ごこう」「さんこう」と読まれると考えられる事から、やはり「四光」の場合も同系統の「しこう」が正しいと考えるべきでしょう。

ところで「五光」「四光」と来れば、次に「三光」は有るのか? と考えるのは当然の疑問でしょう。結論から言いますと勿論有りますし、寧ろ「よみ」の役としては最も有名なものだと言っても良く、その名は古くは元禄期の記録にも見られます。

「この遊びは絵の善し悪しにつきて、勝ち負けの品も定め侍る。中にも青二、釈迦、あざ、この三つをば仰ぎて三皇と名付け侍る。これだに手に入り侍れば、打たぬ前に勝ち侍る。」

ここでは「三皇」と書かれていますが、これが「三光」の事なのは間違い有りません。本資料以外に「三皇」の文字が使用されている例は見当たりませんが、恐らくこの記述が近衛熙公の聞き書きによるものである事から生じたと思われます。つまり「さんこう」という音から熙公が想像した表記が「三皇」だったという訳です。

次に「三光」という表記での初出を探して見ようと思いますが、それにはちょっとした問題が有ります。実は「三光」には「よみ」の役名以外にも様々な意味が有り、最も一般的なのは太陽、月、星の三つ、つまり天空で光りを放つ存在三つを称して「三光」と呼びます。他にも「三光」には幾つかの違った意味が有りますので、それらとの見極めが重要と成ります。確実に「よみ」の役としての「三光」と判断出来る初出は、今のところ更に十年程後に刊行された、次の浮世草紙の中です。

これらの記述から「三光」の構成札が「あざ」「青二」「釈迦十」の三枚である事が判明します。この三枚の札の組み合わせに絞って探すならば、「三光」の名称は出ていないものの、もう少し古い資料が見つかります。

但し、この記述ではそれぞれの札に100点なり60点なりといった固有の点数が存在した事が示唆される点から考えると、ここでの技法は「よみ」では無く、恐らく「合せ」であろうと考えているのですが、何れにせよ「あざ」「青二」「釈迦十」三枚の組み合わせに特別な意味が有った事は間違いないでしょう。又、「合せ」の後裔と考えられる技法「めくり」で採用されている役に「よみ」の役と共通するものが多い事から見ても、「合せ」と「よみ」とで共通の役が存在したと考えてもおかしくは無いでしょう。

では一体、いつ頃から「よみ」技法に役が存在していたかというと、少なくとも延宝期(1673-1681)迄はさかのぼれる事が確実です。

「一九」「三馬」については既に何度か触れて来ましたが、これが文献上の初出と成ります。同時に、今のところこれが「よみ」の役と断定出来る最も古い資料でも有ります。恐らく「三光」もこの頃迄には「よみ」の役として成立していたと考えても良いのでは無いでしょうか。

その後も「三光」は様々な文芸作品に登場しています。幾つかご紹介しておきましょう。

これらを見ても、いかに「三光」が当時の人々に広く知れ渡っていたかが伺い知れます。ちなみに最後の『奈無でも十九論』は、ほぼ『雨中徒然草』と同時代の作品ですが、不思議な事に『雨中徒然草』の方にはこの「三光」が載っていないのです。90種を越える膨大な数の役を載せている『雨中徒然草』中に、極めて重要な役で有る筈の「三光」が見られないというのは、一体全体どうした訳でしょうか?

恐らく多くの方は既にお気付きでしょうが、『雨中徒然草』には「三光」という名称こそ出て来ませんが、全く同じ構成の役が「団十郎」という名前で登場しています。

この「団十郎」が「三光」と同じく大変重要な役だと考えられている事は、三枚の札の組み合わせによる役の中で最高の役点が与えられている事からも明らかで、川柳の題材としても度々登場しています。

尚、この「団十郎」は後出の「海老蔵」「下三」「上三」と共に、「めくり」技法の役にも流用されています。

「団十郎」の名称は、言わずと知れた歌舞伎界の大名跡、市川団十郎に由来する事は間違いないでしょう。団十郎の名は、初代が延宝三年(1675)に市川海老蔵から団十郎に改名した事に始まります。その後、貞享二年(1685)『金平六条通』での坂田金平役で荒事芸を完成させ、人気役者の地位を確立しますが、人気絶頂の元禄十七年(1704)、舞台上で共演者の生島半六に刺殺されるという悲劇的な最後を遂げます。初代の横死を受け、その息子が二代目を襲名すると父の創始した荒事芸を更に発展させ、江戸歌舞伎の第一人者としての地位を不動のものとします。以後、市川団十郎は市川系宗家の名跡として代々受け継がれ、現代の十二代目団十郎に至ります。

では次に、カルタの役名として「団十郎」が使われ始めたのはいつ頃からかを考えて見ましょう。最初にご紹介した宝暦六年(1756)刊の『善悪兩道中独案内』に「村の庄屋を。代/\゛團十郎といふ。」と有る事から、少なくとも宝暦の初め頃には使われていたと考えられます。翌、宝暦七年刊の『近世江都著聞集』には、より具体的な形で「団十郎」の存在が示されていますが、その内容は実に驚くべきものです。

「才牛」は初代市川団十郎の俳名。「半六」とは言うまでも無く、初代団十郎を舞台上で刺殺した生島半六の事です。市川団十郎が主に活躍し、人気を博していたのは江戸の地ですので、その江戸で役名としての「団十郎」が誕生したというのは頷けますが、問題はその時期です。ここに示された事実関係を整理して見ましょう。

先ず、役名「団十郎」は初代市川団十郎の活躍していた元禄期には既に成立していた事。生島半六による刺殺事件の後、六の札三枚で「団十郎」役を無効にする「半六」という役が考案された事。二代目市川団十郎が先代を凌ぐ大活躍を見せた事により、いつしか「半六」役は廃れたという事に成ります。この記述を信じるならば、「三光」が文献上に登場し始める元禄期において、ほぼ同時期に「団十郎」の使用が江戸で始まっていた事に成りますが、残念ながらこれを裏付ける様な他の資料は無く、「半六」に関しても本書以外の資料には全く見当たりません。しかし、特に二代目市川団十郎とカルタの間には、深い結び付きが有った事をうかがわせる資料が幾つか有りますので紹介致します。

メイン研究室でご紹介している『仕形十番切かるたづくしせりふ』は、二代目市川団十郎と初代荻野伊三郎が演じる曽我兄弟のせりふ中に、様々なカルタ用語をちりばめた物ですが、もう一つこれと良く似た性格の歌舞伎せりふ本が有ります。その名もズバリ『市川今団十郎かるたづくしほめことば』で、『仕形十番切かるたづくしせりふ』と同様に数多くのカルタ用語が織り込まれています。「今団十郎」とは、今現在の団十郎という意味で二代目市川団十郎の事を指しますが、恐らく二代目を襲名して間も無い時期、世間ではまだ初代の印象が強烈に残っている時期に使われた言い回しで有ろうと思われます。その内容も二代目団十郎の襲名披露口上とでもいうべき物ですので、恐らく二代目襲名直後の宝永初頭に成立したものと考えて良いでしょう。『市川今団十郎かるたづくしほめことば』と『仕形十番切かるたづくしせりふ』の様にカルタ用語をメインの趣向にしたせりふは、長い歌舞伎の歴史の中でも後にも先にもこの二つだけしか有りません(多分)。しかも、どちらも二代目市川団十郎と深い係わりの有るものです。

次の資料も二代目市川団十郎に関係するもので、享保四年刊の役者評判記『役者金化粧』江戸の巻の最初のページです。画像の中央に描かれているのは「釈迦十」で、当時の江戸カルタの絵柄を知る貴重な資料でも有ります。「釈迦十」の左右に書かれている文句を見て頂きましょう。

前述の通り「三光」には月星日の三つを表す意味が有るのですが、ここにカルタの絵が有る事によって読者は、「よみ」の役としての「三光」を連想する様に仕組まれている訳です。

「四揃」は恐らくカルタ用語で、文芸資料中にもしばしば登場します。

「四揃」に関する詳細は別の機会に検討する予定ですので、ここではこれ以上深入りするのは避けさせて頂きます。「荒事仕の名人藝」という賛辞から連想される人物はというと、当時の読者の大部分から「市川団十郎」という答えが返って来ると考えて間違い無いでしょう。続いて本文の冒頭部分を見ますと、「上上吉」という最高評価を与えられている人気歌舞伎役者達の中で、その筆頭に挙げられているのが二代目市川団十郎です。

「是をのこぎりといふとは はあてたれもひく物じやはさ」については、少し説明が必要でしょうか。「ひく」には色々な意味が有りますが、その中の一つに今風の言い方でいうと「贔屓にする」という意味が有る事に思い至れば答えは簡単です。つまり、のこぎりと団十郎、どちらも誰でもが「ひく」ものだという訳です。

これら幾つかの資料は、カルタの役名としての「団十郎」が、初代、或いは二代目市川団十郎の時代から使用されていた事を証明するものでは有りませんが、少なくとも市川団十郎と江戸カルタとの密接な関係を印象付けるもので有る事は間違い有りません。

「三光」と「団十郎」の関係を見ると、「三光」は比較的古い資料に多く見られるのに対して、江戸後期には「団十郎」が多く見られる傾向が有りますが、江戸後期の資料からも「三光」の使用例が見つかっています。

この「三光」と「団十郎」の関係について、佐藤要人氏は次の様に簡潔に書かれています。

古くは「三光」という役があったが、これは団十郎役の旧称である。『江戸めくり賀留多資料集 解説』(p58)

しかし実際には、江戸後期の安永期にも「三光」の使用例が存在し、一方で江戸初期の元禄期から「団十郎」が使用されていた可能性を示唆する資料が存在する事を考えれば、「三光」から「団十郎」への単なる名称の変化と割り切れる問題で無いのは明らかです。今後の課題として、例えば江戸と上方といった地域差の問題を含め、更なる検討が必要だと考えられます。

役名の「竹つな」は恐らく「竹綱」でしょう。佐藤要人氏によれば、金平浄瑠璃などに出て来る「竹綱」で、源頼光の四天王の一人、渡辺綱の子という事です。尚、この後に登場する役の名称の意味については、殆どが佐藤氏による同定に従っており、それらを以後(佐藤説)と示させて頂きます。

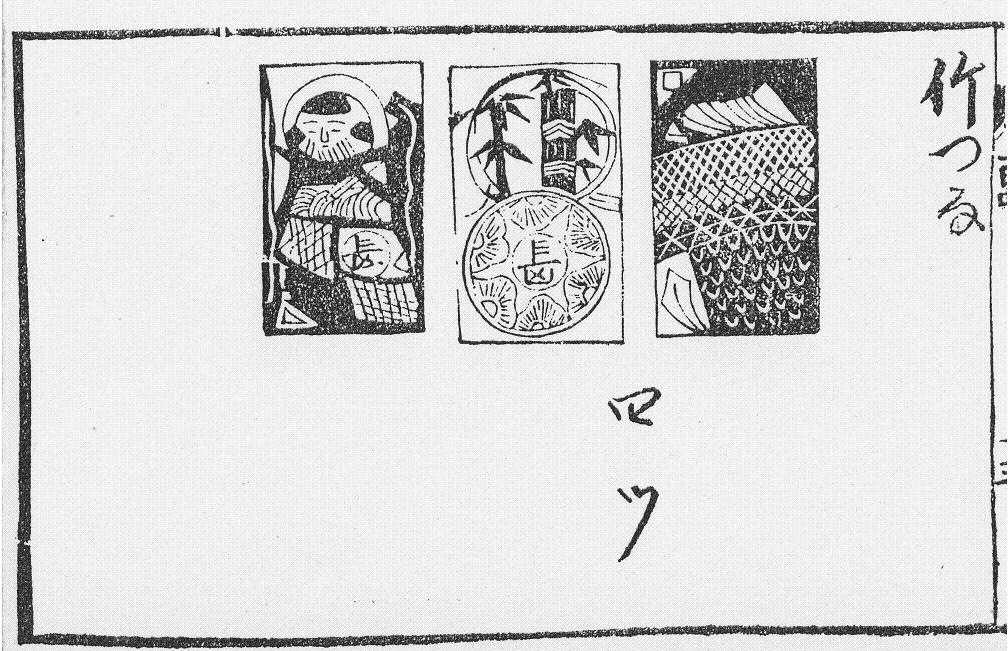

構成札は「あざ」「太鼓二」「釈迦十」の三枚。つまり「団十郎」役の三枚の内で「青二」が「太鼓二」に替わっている形で、この「太鼓二」の存在が「竹つな」という役名の由来を考える上での重要なヒントと成ります。右に掲載したのは『雨中徒然草』の「竹つな」の部分ですが、真ん中の「太鼓二」のデザインを見て頂ければ一目瞭然でしょう。そこには一目で「竹」と判る絵が描かれています。役名の「竹つな」は、明らかにこの「竹」からの連想です。

ご参考迄にもう一点、書名は不明ですが恐らく寛政頃のものと思われる絵入小咄本に描かれた「太鼓二」を見て頂きましょう。ここにも竹、或いは笹の葉と思しき絵柄が描かれているのが確認出来ます。笹は小型の竹、又は竹の葉を指しますが、本質的には同じものです。勿論、当時の江戸カルタの「太鼓二」の札全てに竹や笹の図案が描かれていた訳では無く、寧ろ幾何学的な模様が描かれたものが多かった様です。では、竹の絵柄の「太鼓二」にはどの様な意味が有ったのでしょうか。推測になりますが、これはこのカルタの製造元を表す印、今でいうトレードマークの様なものでは無いかと考えられます。実際に江戸カルタの製造元が、自らの製品にトレードマークと成る絵柄を入れていた事例をご覧頂きましょう。

ここで使われているカルタでは、「赤二」の札の上部に布袋の絵が描かれている事が確認出来ます。もう一つ、このカルタの製造元を具体的に示す資料が有りますのでご覧下さい。

ここでは布袋屋のカルタに布袋和尚の絵が描かれている理由、その由来をもっともらしく述べていますが、勿論その内容は史実では有りません。これは江戸期の戯文でよく用いられる、いわゆる故事付けです。但し、布袋屋自体は江戸時代に実在した、最も有名なカルタの製造販売元で有り、多くの資料が残されています。

さて、布袋屋が自ら製造したカルタに布袋の絵柄を使用していたとすれば、竹又は笹の絵柄を使用していたのは誰でしょうか。勿論、既に目星は付いています。

ここに出て来る布袋屋、松葉屋、笹屋は、江戸時代のカルタ屋を代表するビッグスリーと言える存在です。布袋屋が布袋の絵柄をトレードマークにしていたのならば、笹屋が笹の絵柄をトレードマークとして使用していた可能性は十分に有ります。この記述から、笹屋が江戸時代のかなり早い時期から存在していた事が確認出来る訳ですが、『雨中徒然草』に描かれているのが笹屋製のカルタだと推定する為に問題と成るのは、笹屋カルタがいつ頃迄存続していたかという点です。つまり、笹屋に関するの記述が見られる時代が『雨中徒然草』の時代と掛け離れ過ぎていては、ちょっと都合が悪い訳です。

笹屋はその後も幾つかの文芸作品に登場しますので、時代を追って見ていきましょう。

今のところ、笹屋カルタに関する情報はこれで全てです。最後の資料である『机鳥評万句合勝句刷』の刊行されたのが宝暦十二年(1762)で、これは『雨中徒然草』の刊年と考えられる明和六年(1769)の七年前に成りますので、残念ながらその時点で笹屋カルタが存在していたと確認する事は出来ませんでした。しかし逆に、この七年の間に大手のカルタ屋であった筈の笹屋が突如廃業し、巷間に広く流布していたでいたで有ろう笹屋カルタが急激に姿を消したという事態を想像する方が不自然では無いでしょうか。常識的に考えれば、資料事実は『雨中徒然草』の笹屋カルタ説を否定するものでは無いと言って良いでしょう。

本文に戻りましょう。「竹つな」の役点は4点で、これは三枚の札で構成される役の中で「団十郎」の5点に次ぐ高得点で有る事から考えて、かなり重要な役とされていたと思われます。しかし、その割りには他の資料に乏しく、カルタ資料の宝庫である川柳、雑俳にもその名は見当たりません。但し、その痕跡らしきものが幾つか見つかりましたので検討しましょう。

前後に織り込まれている「一九」「二十」「七ほう」「むまそろ」等が全て「よみ」の役名である事から、この「たけつな」も「よみ」の役名を念頭に置いているとも考えられます。ちなみに、この『かるたせりふ』の元に成っているのは享保十五年(1730)初演の『仕形十番切かるたづくしせりふ』ですが、そちらの該当部分には「たけつな」は登場していません。恐らくその時点では、「竹つな」役はまだ誕生していなかったと考えられますが、それでは「竹つな」役はいつ出来たのでしょうか。しかし、前述の通り「竹つな」に関する資料自体が極めて少なく、その成立時期を示す直接的な資料などは見当たりませんし、恐らく将来的にも発見は望み薄だと思われます。そこで、間接的な資料を元に推測して見ましょう。

「太鼓」には幾つかの意味が有りますが、「太鼓が出てのあいさつ」から最初に連想されるのは所謂「太鼓持ち」、幇間の略でしょう。続いて出る「釈迦」ではまだはっきりとしませんが、最後の「あざ」の登場で実はカルタの事だと判明し、「太鼓」は「太鼓二」の事、「釈迦」は「釈迦十」の事だと気付きます。つまり「竹つな」役を構成する三枚です。

「太鼓二」が出て、何故「釈迦十」と「あざ」が残念がるのかというと、ここでもし「太鼓二」では無く「青二」が出たならば「団十郎(三光)」が成立するからです。確かに5点の「団十郎」よりも4点の「竹つな」の方が役点が低いので、これを残念と感じてもおかしくは無いのですが、この時代にまだ「竹つな」役が存在していなかった場合には0点に成る訳で、残念さの程度は遥かに強く成ります。

もう一つ、ほぼ同じ時期の絵入狂歌本から見て頂きます。

こちらは最初から「よもがるた」とはっきりしています。「三子」は「三光」の事で、最後の「丸二」は「太鼓二」の別称です。つまり、既に「あざ」と「釈迦十」は手元に有り、「三光」成立間近とほくそ笑みながら最後の「青二」を期待して札を見れば、出て来たのは「太鼓二」という訳で、前の句と同じ様な場面かと思われます。

勿論、これらの資料から「竹つな」役が未だ存在していなっかたと断定出来る訳など無く、敢えて言うならば、そう考えた方がしっくり来るという程度のものです。しかし、前述の通り「よみ」の役の多くが宝暦期(1751〜)の初頭頃に案出されたと推測される事を考え併せれば、「竹つな」役の案出もこの頃の事で有ろうと推定しておきたいと思います。

最後にもう一つだけ、「竹つな」に関係が有りそうな資料を見て頂きましょう。

ちょっと分かりにくいと思いますので、少し読み易いように直しておきます。

『哥舞妓大帳』に曰く

本舞台、三面のカルタ。大臣柱の方、桐の立ち木。日除けの穴より六の孔雀舞い下りる仕掛け。下座の方、すべたの馬繋ぎ有る。

太鼓、謡いにて幕明く。

仲蔵

「あざ丸の太刀紛失に付き、宇治川の家断絶。上使の趣きっと申し渡して御座るぞ。」

団十郎

「ヘヽヽハヽヽ上使とはよくも化たり。あざ丸の盗賊、柿の種の五四六と名乗れ。」

仲

「何がなんと」と、少し立ち回り有り。とど、懐中より短冊を落とす。

団

「何々、巡り逢いて見しや、家根をも葺かぬ間に。」と言うを切っ掛けに、上げ障子の内にて

海老蔵

「九も踏まれにし、よわの突き抜け。竹綱見参。」と、上げ障子上がる。

問題と成るのは、最後に唐突に登場する「竹綱」です。内容は歌舞伎の舞台に擬して、中にカルタ用語を織り込んだパロディーですが、その内容と年代から考えれば「よみ」では無く、「めくり」を題材にしていると考えられます。『博奕仕方』によると「めくり」の役は「団十郎」「海老蔵」「上三」「下三」「仲蔵」「赤蔵」の六種類です。実際のところ、当時の戯作や川柳等の文芸作品に登場するのもこの六種が殆どですが、実は他にもマイナーな役が採用されていたらしき痕跡が有るのです。詳しくは別の機会にご紹介するつもりですが、この資料から、もしかすると「竹綱」もその様な役の一つで有った可能性を考えて見たい気もします。